La teórica crítica Rahel Jaeggi intenta imaginar en su nuevo libro un cambio para mejor

Maya Krishnan / Boston Review

El Angelus Novus de Paul Klee llegó recientemente a Berlín. Durante unos meses de este verano, las estaciones de metro se llenaron de carteles con imágenes ampliadas del icónico ángel beige de Klee, anunciando su estancia temporal en el Museo Bode como si se tratara de una parada en la gira de una estrella del rock. Los berlineses acudieron en masa. Junto a la taquilla, se invitaba a los visitantes a posar frente a un par de alas blancas de plumas y compartir una selfie en redes sociales con el hashtag del museo.

Con su mirada perdida y su mueca de dientes afilados, el ángel era un invitado de honor inesperado en una exposición que conmemoraba el fin de la Segunda Guerra Mundial. Manuscritos del famoso ensayo de Walter Benjamin que hace referencia a la figura, «Tesis sobre la filosofía de la historia», flanqueaban la imagen de Klee. Los curadores sugirieron que la estancia del ángel podría interpretarse como un símbolo del regreso del exilio, pero Benjamin extrae una lección diferente de la mirada del ángel.

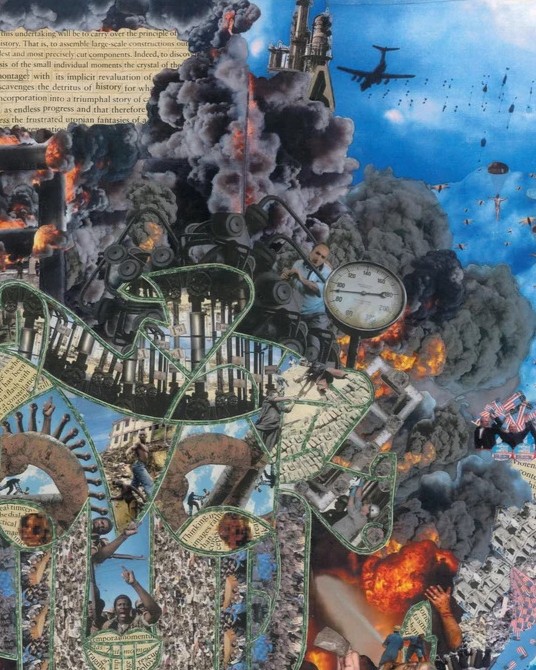

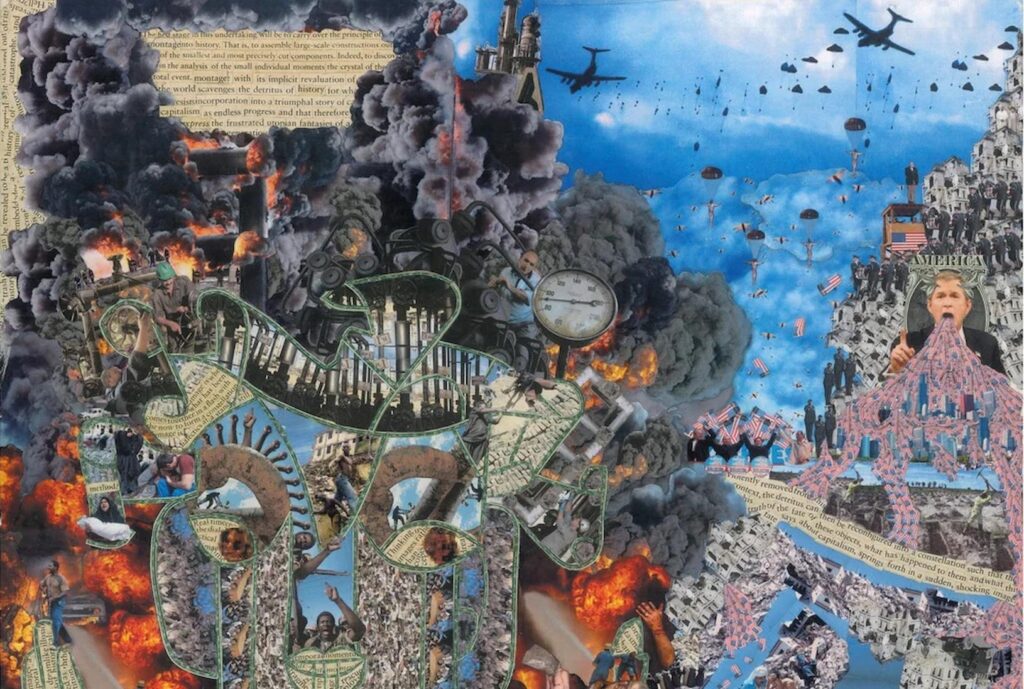

Para el Angelus Novus, el pasado no es una «cadena de acontecimientos», sino «una sola catástrofe que sigue acumulando escombros y los arroja a sus pies». Este ángel es el «ángel de la historia», con las alas atrapadas en una tempestad que lo impulsa hacia el futuro; y «esta tormenta», escribe Benjamin, «es lo que llamamos progreso».

“El asombro actual de que las cosas que estamos experimentando sean ‘todavía’ posibles… no es filosófico”, escribió Walter Benjamin.

El manifiesto antiprogreso de Benjamin está de moda. El día de las elecciones del año pasado, la mordaz observación de las Tesis sobre el auge del fascismo circuló ampliamente en internet: «El asombro actual de que las cosas que estamos viviendo sean “todavía” posibles en el siglo XX no es filosófico». ¿Quién querría hoy en día defender públicamente una teoría del progreso? Rahel Jaeggi hace precisamente eso en su último libro, publicado en alemán en 2023 y recientemente traducido por Robert Savage.

La decisión podría parecer sorprendente para una de las principales exponentes de la teoría crítica contemporánea, una tradición filosófica conocida por sus feroces polémicas contra lo que Benjamin denominó «la perfectibilidad infinita de la humanidad». Pero Jaeggi no pretende, al estilo de Steven Pinker, convencernos de que realmente estamos cambiando para mejor. Más bien, su argumento es que comprender la desolación del momento actual exige una teoría del progreso y del cambio social progresivo.

Se suele decir que nuestra época no solo es mala, sino retrógrada: de ahí las conversaciones sobre retroceso democrático , la pérdida de derechos reproductivos, la reacción contra la ideología woke o la atención médica de afirmación de género. Estos términos no solo sugieren que las cosas están empeorando. Parecen invocar una teoría de la historia según la cual las sociedades son capaces de algo que podríamos llamar «regresión» y, por lo tanto, por extensión, «progreso». Ambos conceptos son interdependientes: para ser pesimista, hay que ser optimista, o al menos, lo suficientemente optimista como para pensar que «progreso» podría tener algún significado.

Es más de lo que Benjamin habría concedido. Pero plantear una teoría del progreso no es solo una forma de zanjar una disputa teórica; también implica una acción con consecuencias reales. A medida que la confianza en la vida colectiva disminuye, el progreso puede parecer no solo improbable, sino impensable. Hablar de un cambio social progresista puede empezar a sonar a cuento de hadas o a fábula: ficciones que nos contamos para sentirnos mejor. Ante este panorama desalentador, Jaeggi busca mostrarnos qué significaría que el progreso fuera algo por lo que pudiéramos luchar. Para tener la oportunidad de recuperar la realidad del optimismo, primero debemos recuperar su posibilidad.

Los principales ejemplos de cambio progresista que presenta Jaeggi se centran en la mejora moral: la abolición de la esclavitud, la prohibición de la violación dentro del matrimonio y el creciente consenso social contra el castigo corporal infantil. Todos estos avances se produjeron paralelamente a cambios sociales y económicos más amplios. Con la incorporación de las mujeres al mercado laboral tras la Segunda Guerra Mundial y su menor dependencia económica de los hombres, el matrimonio pudo entenderse como algo más que la mera posesión de la mujer por parte del hombre, lo que permitió reconocer la «violación marital» como violación. Por lo tanto, algunos cambios sociales posibilitan mejoras morales.

Pero referirse a tales complejos de cambio moral y social como progreso implica algo más. ¿Qué implica precisamente? Quizás que existe una meta hacia la cual se dirige la vida colectiva, o un punto culminante donde la sociedad se realiza plenamente de acuerdo con la razón o los valores morales. Sin embargo, este tipo de concepción teleológica de la historia tiene un historial propio bastante desalentador. El exceso de confianza en esta visión subyace en algunos de los momentos más lamentables de Hegel en la Filosofía del Derecho.

Allí, Hegel divide la historia universal en cuatro «ámbitos» sucesivos, comenzando con el «ámbito oriental», en el cual la naturaleza es «directamente divina o bien ornamento de Dios» y la vida colectiva consiste en «debilidad y agotamiento». La historia universal progresa luego a través del ámbito griego y el romano antes de culminar, de manera bastante ominosa para los lectores contemporáneos, en el «ámbito germánico». Podríamos intentar actualizar la teoría teleológica buscando algo distinto al «principio del norte, el principio de los pueblos germánicos» para medir la dirección y la realización de las sociedades. Y, sin embargo, las absurdidades de Hegel le parecían bastante plausibles. Es tentador elevar las preferencias parroquiales a la categoría de norma universal.

Las teorías teleológicas no solo resultan desagradables. Desde la perspectiva de Jaeggi, no logran captar la verdadera esencia del cambio social progresista. Este argumento la lleva a una reinterpretación creativa de los términos fundamentales de la teoría social. En lugar de recurrir a «grupos», «intereses» u «objetivos», Jaeggi adopta como unidad básica de análisis la «forma de vida»: un conjunto de prácticas sociales que resuelven problemas. La familia burguesa, por ejemplo, resuelve el problema de la reproducción del trabajo dentro de una sociedad capitalista; la vida de oración de un monje medieval sirve para reforzar la creencia de que las jerarquías de una sociedad feudal son un don divino. Jaeggi lo resume en un lema: «Las sociedades no tienen objetivos, resuelven problemas».

Para ella, al igual que para pragmáticos como John Dewey, la resolución de problemas no es un asunto puntual, sino un proceso continuo. A medida que la esperanza de vida aumenta gracias a los avances médicos, la familia burguesa se convierte en una solución parcial al problema de cómo cuidar a las personas que, ante la falta de un sólido apoyo estatal, viven habitualmente más de ochenta o noventa años. Pero mientras las familias se esfuerzan por criar a sus hijos y cuidar a sus ancianos, surge la necesidad de nuevas soluciones: guarderías, niñeras, residencias de ancianos y cuidadores a domicilio.

Esto, a su vez, genera nuevos problemas para la familia burguesa: ¿cómo define sus límites cuando sus funciones son desempeñadas cada vez más por miembros e instituciones «externas»? Como afirma Jaeggi, «las formaciones sociales siempre se presentan como entidades dinámicas plagadas de todo tipo de problemas, que se tambalean de una crisis a otra y se ven sobrepasadas». Las sociedades cambian mediante una dialéctica incesante de problemas cuyas soluciones dan lugar a nuevos problemas, que a su vez requieren nuevas soluciones.

Según Jaeggi, las sociedades también pueden cambiar de una manera aún más fundamental: mediante cambios en la forma de resolver los problemas. Si bien se trata de una cuestión de resolución de problemas, esta se lleva a un nivel superior. Dichos cambios surgen como respuesta a «problemas de segundo orden», es decir, problemas relacionados con la forma en que resolvemos los problemas. La institución del estado de bienestar, así como su posterior abolición, son ejemplos de este tipo de cambios. Por lo tanto, la era neoliberal inaugurada por Reagan y Thatcher se entiende mejor no como una solución a un problema, sino como una transformación del paradigma básico que las sociedades estadounidense y británica utilizaban para resolver problemas como el cuidado de los enfermos y ancianos (o la falta de este, según el caso). Este tipo de cambio —un cambio en la propia manera de resolver problemas— es a lo que Jaeggi se refiere con cambio social.

Las absurdidades de Hegel le parecían bastante plausibles. Es tentador elevar las preferencias parroquiales a la categoría de norma universal.

¿Cuándo son progresivos este tipo de cambios? Para evitar la trampa del falso universalismo, Jaeggi evita responder en términos de «cambio para mejor», lo que denomina una explicación «sustantiva». El teórico sustantivo sostiene que existe un bien social o una meta común —la felicidad o la igualdad, por ejemplo— tal que las sociedades progresan cuando avanzan hacia ella. Sin embargo, las teorías sustantivas también parecen correr el riesgo de caer en el etnocentrismo, el parroquialismo y el dogmatismo, reduciendo inevitablemente la meta a una preferencia por un estilo de vida particular. Por ello, Jaeggi ofrece en cambio lo que denomina una explicación «procesual», apelando únicamente a las características de la resolución de problemas en sí misma: el progreso, afirma, es el resultado de un «proceso experiencial de autoenriquecimiento».

En otras palabras, los cambios sociales progresistas son precisamente aquellos que abren nuevas oportunidades para la resolución de problemas, mientras que los cambios sociales regresivos generan «bloqueos en la experiencia» y anulan las posibilidades de resolución de problemas. Esta explicación se basa en otra parte de la obra de Hegel: su concepción, en la Fenomenología del Espíritu , de la mente humana inmersa en una suerte de autoeducación cuyos criterios de éxito son inherentes a ese mismo proceso, y no ajenos a él como un criterio trascendente.

Se trata de una ambiciosa maniobra teórica: utilizar una teoría del cambio de segundo orden para obtener una teoría del progreso sin caer en la arrogancia normativa. Pero ¿hasta dónde nos lleva realmente esta teoría de segundo orden? En particular, ¿puede este intento de rescatar el «progreso» realmente librarnos del debate moral sustantivo?

Para ver cómo se sostiene esta teoría, consideremos a las “tradwives”: las influencers de TikTok que promueven un estilo de vida supuestamente “tradicional” inspirado en una versión idealizada del ama de casa de los años 50. En un video que vi en mi feed, Estee Williams, luciendo un collar de perlas y un vestido negro con escote corazón, afirma: “Si te ves como una dama, actúas como una dama, te tratarán como una dama”. Williams dice que por fin se siente “liberada” para dejar su trabajo y así poder limpiar su casa y cocinar desde cero para su esposo. Es “algo bíblico”, explica.

En la actualidad, el concepto de “esposa tradicional” es más una tendencia en redes sociales que otra cosa. Pero supongamos que las mujeres comenzaran a unirse masivamente al llamado “movimiento de esposas tradicionales”, dando lugar a un cambio social profundo a medida que adoptaran colectivamente la filosofía de vivir según la pregunta fundamental de Williams: “¿Qué puedo hacer para hacer feliz a mi hombre?”. Las mujeres que lo hicieran bien podrían describirse a sí mismas como inmersas en un proceso de aprendizaje “autoenriquecedor”, argumentando que el feminismo moderno, con su positividad sexual y su actitud de empoderamiento femenino, es el culpable de las “limitaciones en la experiencia”. Dejando de lado el feminismo, se sienten libres para descubrir que la alegría proviene de cocinar y criar a los hijos. El problema es cómo tomar decisiones en una sociedad moderna cada vez más desorientadora; la solución es someterse al marido. El problema es que trabajar conduce al agotamiento; la solución es volver a la cocina.

¿Consideraría Jaeggi que una Sociedad de Esposas Tradicionales representaría un cambio social regresivo? Las teorías de izquierda que apelan a concepciones sustantivas del bien social pueden argumentarlo fácilmente. Para el liberal socialista, o incluso el neorrepublicano, que sostiene que las buenas sociedades son aquellas cuyos miembros no son ni dominados ni explotados, un avance hacia un consenso social que defina el matrimonio como una “sumisión bíblica” difícilmente se considerará progresista. Pero Jaeggi ha renunciado a apelar a cualquier estándar “sustantivo”. Advierte contra las “soluciones regresivas” que son meramente “funcionales, al menos a primera vista”, señalando que “cuando se puede describir como exitosa, la resolución de problemas implica más que simplemente perfeccionar prácticas que han perdido sentido o se han deteriorado y reintegrarlas en un conjunto de prácticas más o menos bien engrasado”.

Pero ¿cómo pueden los criterios puramente “procesuales” decirnos qué está roto y qué está íntegro? Corremos el peligro de introducir subrepticiamente lo sustantivo. La esposa tradicional tiene su opinión sobre lo que está roto en la sociedad moderna; la feminista de la tercera ola, la poliamorosa y la abolicionista contemporánea tienen perspectivas muy distintas. ¿Y quién decide qué se considera “sin sentido”?

Quizás la teoría procesual pueda explicar por qué un cambio hacia una sociedad de esposas tradicionales es regresivo al sostener que solo podría surgir mediante un proceso de manipulación , y no de aprendizaje. Claro, la tradición femenina podría resultar atractiva para algunas mujeres que se sienten en desacuerdo con la modernidad, se podría pensar, pero solo podría convertirse en una norma colectiva estable mediante algo como el lavado de cerebro o la falsa conciencia.

Es una idea tentadora, pero no le da suficiente crédito a la cultura tradicional. La soledad, la inestabilidad y la incertidumbre son problemas reales en las sociedades neoliberales en su etapa final, y sin duda las mujeres pueden optar por soluciones tradicionales a estos problemas con la misma validez con la que las feministas liberales eligen otras soluciones.

Ciertamente, nuestras decisiones no se toman en el vacío. Nuestros valores, creencias y acciones están profundamente influenciados por las comunidades en las que vivimos, los medios de comunicación a los que estamos expuestos, el contexto económico y muchos otros factores. Pero si el aprendizaje «autoenriquecedor» solo puede darse en ausencia de cualquier influencia social perceptible, es difícil entender cómo algún cambio social —ya sea tradicional, liberal o socialista— podría superar la prueba de Jaeggi.

El teórico crítico no es un ético normativo que se perdió de camino al departamento de filosofía.

Para ilustrar este punto, imaginemos el siguiente escenario. Podemos visualizar la formación gradual de una Sociedad de Esposas Tradicionales. Al principio, los activistas impulsan políticas que ofrecen incentivos económicos para que las mujeres se queden en casa y tengan más hijos, o abogan por currículos escolares que glorifiquen a las esposas y madres abnegadas. (Este escenario parece menos hipotético si consideramos lo que ocurre en las escuelas públicas de Oklahoma). Si más personas comparten la concepción de las esposas tradicionales sobre lo que constituye un “problema”, es más probable que apoyen políticas que incentiven la adopción de sus soluciones, en una cadena de progreso que se retroalimenta y que podría conducir a una Sociedad de Esposas Tradicionales.

¿Es esto lavado de cerebro? Resulta difícil entender cómo los autodenominados progresistas podrían tener derecho a quejarse de ello: sus propias agendas sociales requieren que las ideas marginales se generalicen precisamente mediante este tipo de proceso. Los currículos escolares deberían enseñar que la permisibilidad de la esclavitud no se discute; los adolescentes deberían aprender que “no significa no”; Los servicios sociales deberían retirar a los niños de los padres que los maltratan. ¿Por qué los progresistas pueden llamar a esto resultado de “aprendizaje”, pero acusan a sus contrapartes tradicionales de mera manipulación? Cuando términos como “aprendizaje”, “experiencias” y “resolución de problemas” se definen sin hacer referencia a ninguna noción sustantiva del bien social o humano, parece demasiado fácil apropiárselos para describir casi cualquier cambio social.

Tal vez esto no represente un problema para Jaeggi. Quizás la teórica del proceso debería argumentar que si una sociedad avanza colectivamente hacia los modos de resolución de problemas que Williams defiende, tal como se describió anteriormente, entonces la consecución de la Sociedad de Esposas Tradicionales sí habrá sido un progreso. Sin embargo, el libro de Jaeggi está plagado de ejemplos que sugieren que ella considera que su definición de «cambio progresista» termina coincidiendo, más o menos, con temas que gustan a la izquierda tradicional: Black Lives Matter, por ejemplo, o la legalización del matrimonio igualitario.

La reiterada invocación de estos puntos de referencia conocidos da la impresión de que la izquierda tradicional equivale a un «aumento de la complejidad», y por ende, a un «enriquecimiento», mientras que los cambios políticamente opuestos implican una «pérdida de complejidad», de modo que las «experiencias conflictivas» se «bloquean sistémicamente». Huelga decir que los conservadores no estarán de acuerdo.

De hecho, su desacuerdo va más allá de la simple aversión al movimiento Black Lives Matter. ¿Quién puede afirmar que tener más oportunidades para resolver problemas siempre es mejor? Jaeggi sugiere que ha abandonado todo juicio sustantivo controvertido al hablar en términos procesuales. Pero, al fin y al cabo, hay un componente inevitable de dicho juicio al calificar algo de “más” progresista y “menos” regresivo. Un conservador podría argumentar que es al revés: la complejidad y el potencial humanos se realizan mejor mediante un proceso que conduce a compromisos más profundos dentro de un conjunto limitado de opciones.

Las sociedades liberales, según el viejo argumento, son amplias pero superficiales: cada cual puede elegir a su pareja, su religión, su género, pero se ve obligado a recorrer un ciclo, como un buen consumidor, entre opciones que aumentan en número pero disminuyen en significado o riqueza. El progresista, podría decir el conservador, es igualmente culpable de “bloquear” la experiencia.

¿Qué sucede con la experiencia de pertenecer a una sociedad donde se citan continuamente las Escrituras, donde se exhibe la cruz, donde los vecinos se reúnen en los servicios dominicales? ¿Por qué esto no podría conducir a una apreciación cada vez más profunda y cambiante de la gloria de la creación de Dios? Esta manera particular de aprender y adquirir experiencia no está disponible en una sociedad secular que elimina los símbolos religiosos de la vida comunitaria y pública.

Quizás este argumento conservador sea una falsa apología del parroquialismo religioso. Pero no estoy seguro de cómo argumentarlo sin recurrir a una concepción sustantiva del bien social, y sin estar dispuesto a debatir directamente con el conservador sobre cuál de esas concepciones es la correcta. Para ser claro, mi preocupación no es que Jaeggi no proporcione suficientes recursos para validar mis propias convicciones.

Es que la teoría procesual hace una promesa seductora pero engañosa: que podemos calificar ciertos cambios como «progresistas» y otros como «regresivos» sin exigir que los demás estén de acuerdo con nosotros sobre la buena vida. Sin embargo, abogar por una ley, participar en una protesta o luchar por cualquier cambio implica actuar bajo alguna concepción de lo que es bueno. Todo ello conlleva asumir «el riesgo de lo universal», una frase utilizada por la fallecida filósofa social Gillian Rose para describir el peligro inherente tanto a la acción política como a la teoría política.

La aversión a las teorías sustantivas del bien social va más allá de una fobia multicultural o poscolonial. El Liberalismo Político de John Rawls (1993) parte de la observación de que las personas tienen concepciones muy diferentes de la buena vida. El camino a la salvación del protestante difiere del del católico; los valores del banquero de inversión no son los mismos que los de un pianista de concierto. Según Rawls, el hecho de un «pluralismo razonable» implica que los principios de justicia no deben favorecer ninguna visión particular de lo que importa en la vida humana. Más bien, los principios de justicia son aquellos que pueden afirmarse desde «un consenso superpuesto de doctrinas religiosas, filosóficas y morales razonables». El liberalismo político de Rawls, al igual que el procesualismo de Jaeggi, busca explicar la posibilidad de juzgar las configuraciones sociales, evitando el dogmatismo.

Los críticos de Rawls han cuestionado si su teoría puede cumplir sus promesas. Según Rawls, los principios de justicia solo necesitan ser aceptables a la luz de modos de vida considerados «razonables». Así pues, si mi modo de vida exige que nos unamos en oración común, mi exigencia probablemente me descalificaría como ciudadano razonable ante quien la sociedad políticamente liberal debe justificarse.

La palabra «razonable» cobra protagonismo en Liberalismo político ; su invocación reiterada adquiere una fuerza casi mágica a medida que avanza el libro. Muchos se han preguntado si apelar a lo «razonable» ya introduce sutilmente parcialidad hacia ciertos modos de vida, del mismo modo que me ha preocupado que la interpretación de «aprendizaje» que propone Jaeggi introduzca sutilmente un izquierdismo sustantivo. Cabe preguntarse, entonces, si el enfrentamiento entre las teorías procesuales y sustantivas del progreso no es más que una repetición de cuestiones ya ampliamente debatidas en la filosofía anglosajona entre rawlsianos y sus críticos.

Progreso y regresión no es, desde luego, una continuación de Rawls por otros medios, pero comprender la singularidad del libro de Jaeggi exige situarlo dentro del legado distintivo de la Escuela de Frankfurt, generalmente periodizada en cuatro generaciones: sus orígenes con Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse y Benjamin; una segunda generación definida por Jürgen Habermas; una tercera marcada por Axel Honneth, Seyla Benhabib y Nancy Fraser; y ahora una cuarta generación, con Jaeggi quizá como la figura más prominente.

Su monografía Alienación (2005) le granjeó una reputación tanto entre académicos como entre jóvenes inconformistas, gracias a su evocador análisis de cómo llegamos a sentirnos objetos, en lugar de sujetos, de nuestras propias vidas. Desde hace algunos años, el libro es un referente en ciertos departamentos de filosofía de habla inglesa, donde la distintiva portada en blanco y negro, con sus anotaciones, de la traducción al inglés de 2014, que suele dejarse sobre un escritorio o guardarse en una mochila, funciona como una suerte de símbolo de buen gusto.

Abogar por una ley, participar en una protesta o luchar por cualquier cambio implica actuar bajo alguna concepción de lo que es bueno. Todo ello conlleva asumir «el riesgo de lo universal».

Sin embargo, a medida que los textos más recientes de la Escuela de Frankfurt se incorporan al ámbito filosófico angloparlante, algo se pierde. Se ha vuelto común abordar a estos pensadores como si sus propuestas se refirieran a cuestiones puramente teóricas: ¿Cuáles son las condiciones para un reconocimiento mutuo exitoso? ¿Qué importa más, el reconocimiento o la redistribución? Pero el teórico crítico no es un ético normativo que se extravió en el camino hacia la filosofía. Jaeggi señala al comienzo de Progreso y Regresión que pretende revivir «lo que alguna vez fue una preocupación fundamental» de la tradición: «investigar las causas, las fuerzas motrices, el carácter y las leyes subyacentes del proceso de transformación social». Una motivación para su enfoque procesual —su negativa a simplemente afirmar qué hace que las sociedades sean mejores o peores— proviene de su convicción de que la teoría social debe estudiar nuestras ideas como aspectos empíricos del cambio social.

Consideremos un ejemplo. Supongamos que usted cree que las buenas sociedades garantizan la autonomía de las personas, incluida la autonomía sexual. Entonces, podría sostener que los matrimonios ordenados por el Estado en la República de Platón son una señal en contra de dicha autonomía y que la restricción del derecho al aborto en Estados Unidos representa un retroceso. ¿Qué tiene de malo este método de análisis social?

Jaeggi podría observar que el ideal mismo de «autonomía sexual» solo se vuelve concebible debido a cambios materiales como el desarrollo del control de la natalidad y la incorporación de las mujeres al mercado laboral tras la Segunda Guerra Mundial. De este modo, propone «recuperar un aspecto materialista del concepto de progreso». Busca que comprendamos cómo nuestras normas morales y políticas se «constituyen históricamente», no cómo son «eternamente válidas». Intentar abstraer criterios sustantivos como la «autonomía sexual» o la «dignidad humana» de la realidad social cambiante, y luego utilizarlos para juzgar esos mismos procesos, es como intentar juzgar la naturaleza de un río mientras uno es arrastrado por él; solo que es aún más complicado, puesto que nuestros criterios de juicio son, a su vez, producto de la corriente.

Al menos, esa es la idea. Y mientras leía *Progreso y regresión* , sentí que Jaeggi tenía razón. Su enfoque realmente revela algo importante sobre la naturaleza cambiante de nuestras formas de vida y la imbricación de nuestros juicios morales en ellas; algo que suele faltar en la explicación del teórico sustantivo e incluso en la del liberal político. Al leer a Rawls, ya sea en sus inicios o en su etapa final, prácticamente no se aprende nada sobre el cambio social. Una preocupación exclusiva por los principios de justicia o por argumentos especulativos sobre la estabilidad de las sociedades liberales ofrece relativamente poco para la mentalidad empírica.

Quizás una teoría que se niega a titubear y simplemente defiende su concepción preferida del bien social no resuelve un problema real de la teoría social, sino que nos pone en riesgo de perder de vista la dificultad de ser a la vez participantes y teóricos de un mundo social históricamente contingente. Esta es la dificultad de la teoría crítica, y es la dificultad del libro de Jaeggi, que vale la pena leer, independientemente de que se esté de acuerdo con sus conclusiones.

Pero al cerrar el libro y alejarme de la cautivadora prosa de Jaeggi, mi vieja y tediosa duda resurge. ¿Acaso su historicismo, tan metódico, corre el riesgo de degenerar en un relativismo demasiado familiar? Jaeggi lo niega rotundamente. Más bien, afirma que «las normas son válidas porque y en la medida en que son el resultado de un desarrollo particular». Pero cuando los criterios para juzgar las normas se «reducen y formalizan» como exige la explicación procesual de Jaeggi, no veo cómo podemos justificar un juicio concreto sobre si un cambio social es progresivo o regresivo, salvo interpretando subrepticiamente términos procesuales como «aprendizaje» según nuestros criterios sustantivos preferidos.

Es difícil tener una teoría que considere la vertiginosa contingencia histórica de nuestras concepciones del bien social —yo tengo mis ideales, los espartanos también— y que, al mismo tiempo, permita emitir juicios universales como «la esclavitud es injusta» o «la violación debe ser ilegal».

Una alternativa sería afirmar que no podemos elegir entre teorías sustantivas que conllevan el riesgo de una violenta represión del Otro y teorías procesuales que evitan este peligro. Solo podemos elegir entre teorías que reconocen sus propias limitaciones y aquellas que brindan una falsa sensación de seguridad moral o política. Quizás la acción política requiera estar dispuesto a actuar sobre lo que Rose denominó «el riesgo del interés universal», aceptando que esto implica el ejercicio del poder por parte de agentes falibles que podrían equivocarse.