En Oslo, bajo un frío que no atenúa la memoria, la resistencia venezolana encontró un escenario donde su verdad —hecha de coraje cotidiano, de pérdidas y de persistencia— no pudo ser silenciada por el régimen que pretende borrarla.

En Oslo, mientras la nieve tardía amenazaba con caer sobre una ciudad habituada al silencio, Venezuela reapareció en forma de multitud dispersa, de clandestinidad sobrevivida y de una silla vacía destinada a decir mucho más que la presencia. La reaparición de María Corina Machado después de un año de persecución, desplazamientos y riesgo extremo no fue una victoria política, sino una afirmación moral: el país que el régimen intentó pulverizar conserva una valentía civil que no puede ser borrada. La ceremonia del Nobel reveló ante Europa lo que los venezolanos habían llevado dos décadas gritando desde calles, cárceles, fronteras y desiertos: que su resistencia no nace del miedo, sino de la dignidad. Este reportaje reconstruye, desde dentro y desde fuera, cómo una nación fracturada encontró en un escenario improbable la claridad que un poder autoritario no puede controlar.

I. La aparición

La noche del 9 de diciembre en Oslo tenía una cualidad rara: parecía detenida sobre sí misma, como si la ciudad supiera que algo estaba por ocurrir y se hubiese puesto en modo de espera. No había nieve todavía, aunque hacía horas que el cielo adoptaba esa textura opaca que anuncia una tormenta inminente. El viento bajaba con precisión quirúrgica desde el fiordo, cruzando las calles con la frialdad de un ritual nórdico. Pese a ello, frente al Grand Hotel, decenas de personas comenzaron a reunirse desde temprano, envueltas en abrigos improvisados, bufandas apretadas y un nerviosismo que no era ansiedad, sino una forma de esperanza disciplinada.

Los venezolanos que se congregaron allí, dispersos y silenciosos, no esperaban un espectáculo. Esperaban un indicio de continuidad. Habían vivido demasiado para creer en milagros: dictaduras que se reciclaban en elecciones, acuerdos que se firmaban para incumplirse, presos que desaparecían, campañas completas de mentiras destinadas a producir cansancio, no convicción. En un país como el suyo, la esperanza es un músculo agotado, pero la vigilancia permanece intacta. Por eso estaban allí, en mitad de la noche, en un clima que no les pertenecía, sosteniéndose unos a otros como si aquel balcón pudiera devolverlos por un instante a la tierra que habían dejado atrás.

La historia de por qué estaban allí no se contaba con facilidad. Requería enumerar pérdidas, huidas, rupturas familiares, años de exilio, noches sin dormir, la memoria de estudiantes que corrieron frente a tanquetas, de médicos que denunciaron hospitales sin insumos, de periodistas que transmitieron desde calles donde cada esquina podía convertirse en un punto de detención arbitraria. Y, por encima de todo, requería hablar del intento persistente del régimen venezolano por pulverizar la identidad de quienes se atrevieran a desafiarlo. No con argumentos, sino con expedientes fabricados, golpes, persecución policial, juicios sin garantías, hostigamiento cotidiano.

Nada de eso los había hecho retroceder aquella noche. Ninguno de ellos sabía con certeza si María Corina Machado aparecería. Ninguno tenía pruebas. Ni un mensaje, ni una confirmación, ni un indicio directo. Había solo rumores, conjeturas, la intuición de que algo estaba por ocurrir. Y, sin embargo, todos estaban allí, firmes, quietos, respirando un frío que no conocían pero que aceptaban como parte del ritual.

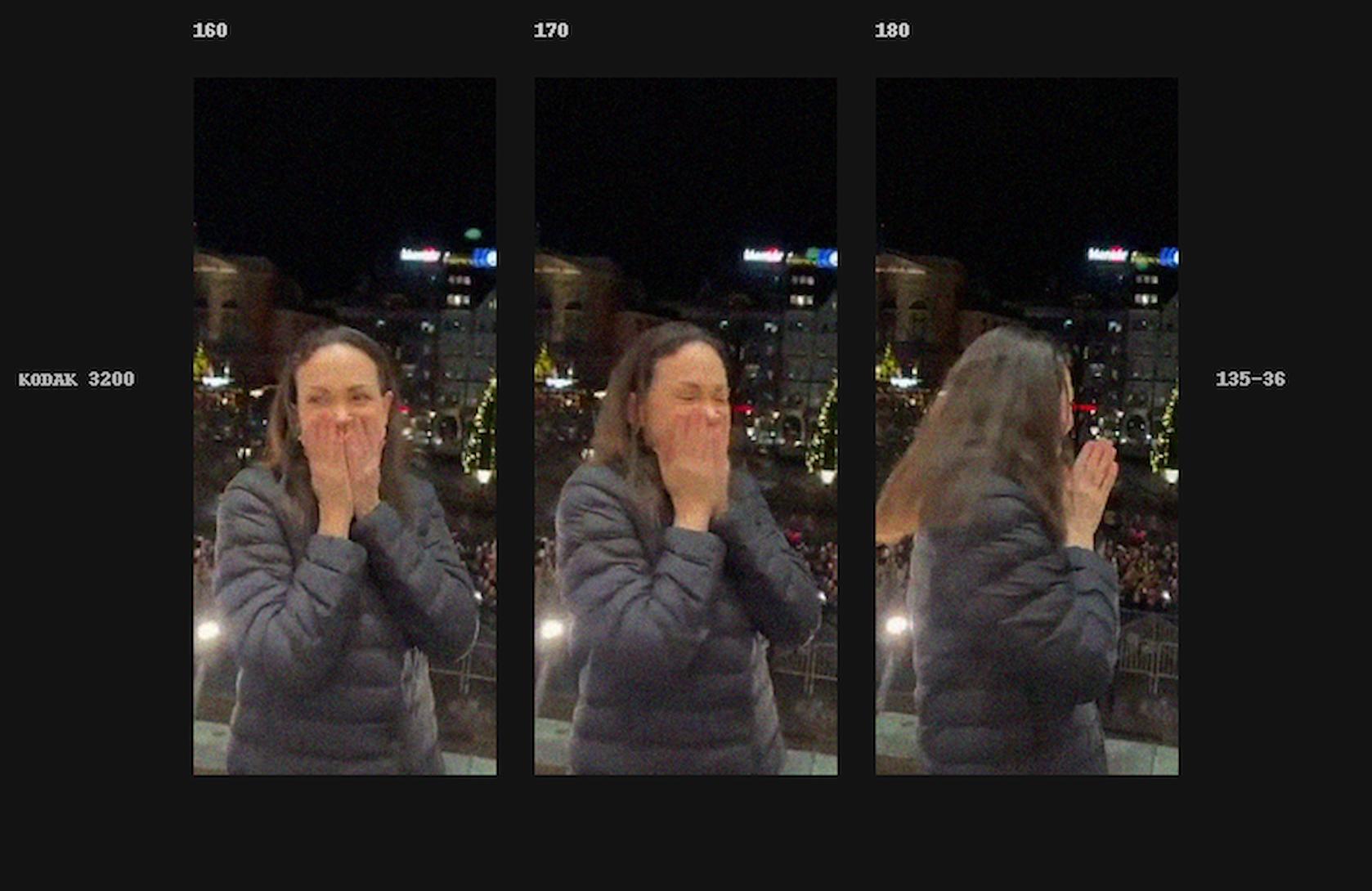

A las dos de la madrugada, cuando la humedad se hizo tan intensa que comenzaba a pegarse a los huesos, la puerta del balcón del Grand Hotel se abrió. No hubo un sonido particular. No hubo un movimiento brusco. Apenas una línea de luz en el borde y un leve desplazamiento del aire caliente que escapaba desde el interior. Ese gesto mínimo bastó para alterar a la multitud: decenas de cuerpos se enderezaron al mismo tiempo, como si alguien hubiese tocado una cuerda invisible.

Y entonces, sin anuncio, sin sonrisas, sin teatralidad, apareció ella.

María Corina Machado se quedó de pie, al fondo del balcón, con el gesto contenido de quien sabe que cada centímetro de su presencia tiene un peso político que puede atravesar océanos. No levantó los brazos. No habló. No lloró. No buscó conmover. Se limitó a observar a quienes la habían esperado bajo el frío. En ese instante, la multitud dejó de respirar: había pasado demasiado tiempo desde la última vez que la vieron. Demasiados meses de persecución, clandestinidad, rumores, advertencias, amenazas de captura. Demasiadas noches en que se pensó que tal vez —solo tal vez— el régimen había logrado finalmente silenciarla.

Pero estaba allí.

No como símbolo.

No como fantasma.

Como cuerpo presente.

La escena era extremadamente simple, pero su simplicidad era su fuerza. Porque para entenderla había que saber que el régimen llevaba más de un año intentando borrarla por completo: judicialmente, mediáticamente, físicamente. Que la habían cercado con acusaciones absurdas, que la perseguían vehículos sin placas, que su movimiento había sido desarticulado a la fuerza, que sus colaboradores habían sido detenidos, que su familia había sido vigilada. Que ya no podía dormir dos noches seguidas en el mismo lugar. Que vivía con lo mínimo indispensable para moverse en cuestión de minutos.

Su clandestinidad no había sido un refugio: había sido un ejercicio de resistencia. Durante meses, sobrevivió a una vigilancia que buscaba quebrarla, no solo atraparla. Cruzó carreteras en la noche, evitó autopistas, sorteó controles donde un guardia distraído podía significar libertad, pero un guardia atento podía significar una celda subterránea. Dormía donde podía. Comía cuando podía. Y aun así seguía enviando mensajes cifrados que sostenían la moral de un país disperso.

Muchos creyeron que la clandestinidad la reduciría. Suele hacerlo. La clandestinidad aplasta la identidad, va restando voz, cuerpo, agenda, energía. Hace que incluso los líderes más fuertes comiencen a desdibujarse. Pero en su caso ocurrió lo contrario: la ausencia forzada la volvió más presente que nunca en la vida política de Venezuela. Su silencio se convirtió en una forma de presencia moral. Su persecución terminó siendo la evidencia que el mundo no quería ver.

Por eso aquella aparición en el balcón cargaba una densidad que ninguna cámara podía medir. Era la materialización de algo que el régimen no había logrado comprender: que hay fuerzas políticas que no se quiebran con amenazas, porque no nacen del poder sino de la convicción.

Abajo, la multitud comenzó a llorar. No eran lágrimas de alivio —el alivio es instintivo y efímero—, eran lágrimas de reconocimiento. Ese balcón devolvía por un instante la certeza de que la historia venezolana no había sido en vano. Que todo lo vivido —las marchas, los gritos, los duelos, los destierros, los silencios, los muertos— había tenido un propósito.

Y que ese propósito había sobrevivido.

Machado no permaneció mucho tiempo allí. Suficiente para que la imagen se fijara en la memoria colectiva, pero no tanto como para convertirla en espectáculo. Se retiró con la misma sobriedad con que había salido. Un gesto mínimo. Una línea de luz que volvió a cerrarse. La multitud quedó en silencio.

No había euforia.

Había algo más hondo: confirmación.

Cuando la puerta del balcón se cerró y desapareció la figura de Machado, la multitud no se dispersó de inmediato. Permanecieron allí, fijos en el espacio que acababa de adquirir una dimensión inesperada. El balcón no era un escenario. Era una grieta en la narrativa del régimen: por un instante, su enemigo más perseguido había irrumpido en la visibilidad internacional sin ser capturado, sin ser reducido, sin ser silenciado.

II. Lo que la clandestinidad no pudo borrar

Muchos de los que estaban en la calle no recordaban la última vez que la habían visto de cerca. Algunos jamás la habían visto. Para ellos, Machado existía principalmente en forma de discurso, imagen mediática, rumor, persecución. Y sin embargo, esa noche, su sola presencia redefinió la topografía emocional del exilio venezolano. El frío se volvió parte del ritual; la espera, parte del destino compartido. No hubo abrazos multitudinarios ni celebraciones. Había un tipo distinto de emoción: la de ver, por fin, algo que durante más de un año parecía imposible.

La aparición había sacudido el relato oficial del régimen. Durante dieciséis meses, habían insistido en que Machado era una figura marginal, neutralizada, olvidada. Que su clandestinidad no era resistencia sino derrota. Que el país había pasado página. Que el liderazgo opositor estaba dividido, fragmentado, casi extinguido. Esa narrativa circulaba con disciplina, impuesta desde los medios controlados y repetida como un mantra para desgastar la memoria colectiva.

Pero allí estaba ella, viva, entera, no como reliquia, sino como protagonista reconfigurada. Ese balcón, incluso sin palabras, fue una afirmación política más contundente que cualquier discurso.

III. La silla vacía

A la mañana siguiente, Oslo amaneció con un aire más ligero, aunque la nieve seguía resistiéndose. A primera vista, la ciudad parecía fresca, imperturbable, casi indiferente. Pero debajo de esa superficie, se habían movido placas tectónicas invisibles. La reaparición de Machado había circulado por redes sociales, noticieros, conversaciones privadas. Lo que para algunos en Venezuela seguía siendo una persecución “administrativa”, “judicial”, “política” se había convertido en un hecho imposible de ignorar: una líder democrática no podía ingresar a la ceremonia del Nobel porque su propio gobierno la buscaba para encarcelarla.

En los cafés cercanos al hotel, periodistas y analistas internacionales comenzaron a leer documentos que antes habían ignorado. Informes sobre torturas, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, corrupción militar, redes de inteligencia paralela. No era información nueva, pero había adquirido un peso distinto. Lo simbólico tiene la capacidad de reorganizar lo que la razón pospone.

Mientras tanto, en un salón del hotel preparado como punto de encuentro, los exiliados venezolanos se congregaban. Algunos llegaron desde ciudades cercanas de Noruega; otros, desde Suecia, Dinamarca, Alemania, España, Italia. La diáspora venezolana es una nación paralela: más de siete millones repartidos por el mundo, reconstruyéndose en geografías desconocidas, en idiomas que no dominan, en industrias donde deben volver a empezar. Llevaban años lejos de su país, pero su presencia en Oslo era la afirmación de que el exilio no equivale a renuncia.

Una joven que había emigrado en 2015 relataba a un periodista noruego cómo su hermano había sido herido en las protestas de 2014. Un señor de bigote gris describía cómo había perdido su negocio durante las expropiaciones masivas. Un estudiante recordaba su detención en 2017, cuando protestaba con un escudo de cartón frente a cuerpos policiales que disparaban perdigones a quemarropa. Cada historia tenía un punto en común: la violencia del Estado como herramienta de disciplina y control.

Pero el periodista noruego no entendía algo: “¿Por qué siguieron protestando?”, preguntó.

La respuesta fue inmediata:

“Porque la violencia del Estado nunca nos hizo violentos a nosotros.”

Esa frase, pronunciada con la naturalidad de quien ha vivido el conflicto en carne propia, contenía una clave fundamental para comprender la narrativa venezolana. El país había enfrentado dos décadas de autoritarismo creciente sin abandonar su tradición civilista. Contra la violencia institucional, la ciudadanía eligió la resistencia pacífica: protestas, votos, documentación, denuncias, movilización. No fue falta de alternativas. Fue una elección moral.

Mientras tanto, en una habitación discreta del hotel, Machado repasaba mentalmente el día que tenía por delante. No era el tipo de preparación que realiza un político tradicional. No se centraba en mensajes, escenarios, figuras retóricas. Su objetivo era otro: medir cada gesto para que nada se prestara a espectacularización. Sabía que la reaparición era en sí misma suficiente. Cualquier énfasis innecesario podía sonar a explotación o dramatización. En momentos históricos, la sobriedad es una forma de inteligencia.

Un asistente entró para informarle del programa del Nobel. Ella escuchó en silencio. La ceremonia, a pesar de su ausencia forzada, tendría un peso inmenso. No solo porque recibiría el premio, sino porque su silla vacía hablaría por ella. La ausencia como evidencia. La imposibilidad como testimonio. La ausencia convertida en acusación.

Se vistió sin prisa. Había dormido mal, pero no lo mostraba. La clandestinidad enseña a administrar el agotamiento, no a ignorarlo. Bajó con calma al lobby del hotel. Cuando apareció, algunos venezolanos que esperaban se pusieron de pie, sin quererlo, como si la dignidad tuviera la capacidad de enderezar cuerpos.

Machado no habló con discursos, habló con gestos.

A cada persona la miraba a los ojos.

A cada historia la escuchaba completa.

A cada agradecimiento respondía con una expresión sobria, sin triunfalismo, sin emoción excesiva.

La líder clandestina había sobrevivido a un año de oscuro movimiento, pero no había perdido la capacidad de estar presente.

Cuando llegó el momento de la ceremonia del Nobel, la ciudad parecía haber cambiado de tono. La sede —el Ayuntamiento de Oslo, solemne, de arquitectura robusta— recibía a delegaciones internacionales con su habitual disciplina. Pero dentro, en el corazón del evento, la atmósfera tenía un matiz distinto. Había un grado de tensión que no se explicaba por el protocolo. Todos sabían que esa ceremonia no se parecería a ninguna otra.

En la primera fila del auditorio, entre embajadores y miembros del Comité, una silla permanecía vacía. No era un gesto estético. Era un acto de realidad. La silla vacía hablaba más alto que todos los discursos que vendrían después.

Era la silla de una mujer perseguida.

La silla de un país fracturado.

La silla de una historia que ya no podía ser disimulada.

Cuando Ana Corina Sosa entró en la sala con el discurso de su madre, la respiración colectiva cambió. No por lástima —la lástima es condescendiente y niega agencia—, sino porque su presencia revelaba la dimensión exacta del conflicto venezolano: la persecución había traspasado la política y había entrado en la familia. Cuando la hija debe ocupar el lugar de la madre perseguida, el mundo no puede seguir creyendo que se trata de una simple pugna electoral.

Ana Corina leyó con firmeza, sin temblor, sin dramatismo. Cada palabra escrita en la clandestinidad adquiría vida en su voz. Era una lectura sin abuso emocional, pero cargada de verdad. Y la verdad, en esa sala, tenía una resonancia que hacía difícil respirar. Las frases sobre presos políticos, torturas, censura, colapso institucional, exilio masivo, no eran alegatos. Eran hechos.

Lo que siguió quedó grabado en la memoria de todos: el presidente del Comité Nobel tomó la palabra y pronunció una condena directa contra el régimen venezolano. No usó eufemismos. No apeló a metáforas. No se refugió en la prudencia diplomática. Dijo que Venezuela era un Estado autoritario. Que la represión estaba documentada. Que la comunidad internacional no podía seguir ignorándolo. Y pidió, explícitamente, la renuncia del mandatario venezolano.

En ese instante, Europa dejó de mirar hacia otro lado.

Y la silla vacía dejó de ser un símbolo: se convirtió en prueba.

La ceremonia del Nobel se cerró con un aplauso sostenido, sin el entusiasmo jubiloso de otros años. Era un aplauso más grave, más reflexivo, más consciente de su propia importancia. Los asistentes se mantenían de pie, inmóviles, mirando unos segundos más la silla vacía antes de girarse hacia la salida. No era un gesto convencional: era la intuición de que ese asiento, sin nadie ocupándolo, había dicho más que todos los discursos juntos.

Mientras la sala comenzaba a vaciarse, algunos representantes de gobiernos europeos se acercaron discretamente a la hija de Machado. No buscaban fotos ni declaraciones. Buscaban algo más íntimo: expresar que habían comprendido la dimensión del drama venezolano. La joven escuchaba con atención, agradecía con serenidad, y respondía con frases breves, medidas. No parecía una figura accidental. Parecía la heredera temporal de una causa que la había superado desde el día en que a su madre comenzaron a perseguirla.

En un rincón del auditorio, dos académicos noruegos comentaban lo ocurrido. Habían estudiado durante décadas procesos autoritarios en diferentes continentes. Conocían de cerca los casos de Turquía, Serbia, Rusia, Bielorrusia, Hungría. Pero lo que habían visto ese día los desconcertaba.

—Este caso, —decía uno—, desafía varias categorías conocidas: no es una dictadura clásica, ni un autoritarismo competitivo, ni una democracia defectuosa.

—Es un híbrido corrosivo —respondió el otro—; una estructura que conserva formas electorales para desactivarlas desde adentro.

La hija de Machado pasaba cerca de ellos en ese momento. Los académicos se acercaron con respeto para agradecerle por su lectura. Ella sonrió apenas. No se detuvo. Había aprendido en pocas horas que, cuando la verdad se vuelve visible, no necesita adornos.

Afuera, en la plaza del Ayuntamiento, los venezolanos que no lograron entrar esperaban en silencio. Algunos habían visto la ceremonia desde sus teléfonos. Otros habían llegado tarde, pero igual querían ocupar el espacio aunque fuese unos minutos. Una mujer joven, con acento de Mérida, comentaba a su compañero de viaje que llevaba cinco años sin creer en nada relacionado con la política de su país, pero que algo había cambiado en su ánimo esa mañana.

—No es esperanza —dijo ella—. Es reconocimiento. Por fin nos reconocieron.

A pocos metros, dos hombres hablaban en voz baja. Uno de ellos había sido funcionario público en Venezuela antes de renunciar y escapar por la frontera con Colombia. El otro había sido profesor universitario, expulsado por negarse a firmar un documento de adhesión al partido gobernante.

—¿Qué significa esto para el país? —preguntó el primero.

—Que la dictadura ya no controla el relato —respondió el profesor—. Puede tener armas, jueces, cárceles, recursos. Pero desde hoy, el relato no es suyo.

Esa frase se quedó suspendida sobre la nieve imaginaria que aún no caía. En la política contemporánea, pocas fuerzas son tan poderosas como el relato. Quien lo controla puede moldear percepciones, manipular culpas, reducir resistencias. El régimen venezolano había dominado la narrativa dentro de las fronteras y, durante años, también fuera de ellas. Pero la silla vacía había quebrado ese monopolio. Y, cuando un monopolio del poder narrativo se rompe, ya nada vuelve a ser igual.

IV. El abrazo

Horas después, ya en el Grand Hotel, el ambiente había cambiado. La tensión del día había dejado un residuo emocional espeso, casi táctil. En el lobby, grupos pequeños de venezolanos conversaban en murmullos, incapaces de retirarse a sus habitaciones. Sentían que si se iban, si se alejaban demasiado pronto, el significado de lo vivido podía disiparse.

Machado bajó discretamente por el ascensor de servicio para evitar aglomeraciones. No era un gesto de elitismo ni precaución excesiva: era parte de los hábitos que la clandestinidad le había impuesto. Había aprendido a moverse sin anuncios, sin trayectos predecibles, sin detenerse demasiado tiempo en ningún sitio. Incluso en un hotel europeo, esa disciplina seguía activa. Aun así, cuando entró en el lobby, los presentes la vieron.

El silencio fue inmediato. Las conversaciones se cortaron como si alguien hubiese retirado el aire de la sala. No porque ella fuera una figura intocable, sino porque su presencia condensaba la historia reciente del país. Machado avanzó con un paso suave, contenido, sin afectación. Saludó a algunos con la mirada, tocó el brazo de una mujer que empezó a llorar, se inclinó para escuchar a un joven que intentaba hablarle entre respiraciones agitadas.

Era un contraste notable: después de un año invisibilizada, allí estaba, plenamente visible, en un escenario donde la persecución no podía alcanzarla. Un régimen entero había intentado borrarla; un balcón y una sala de ceremonias habían devuelto su existencia al mundo.

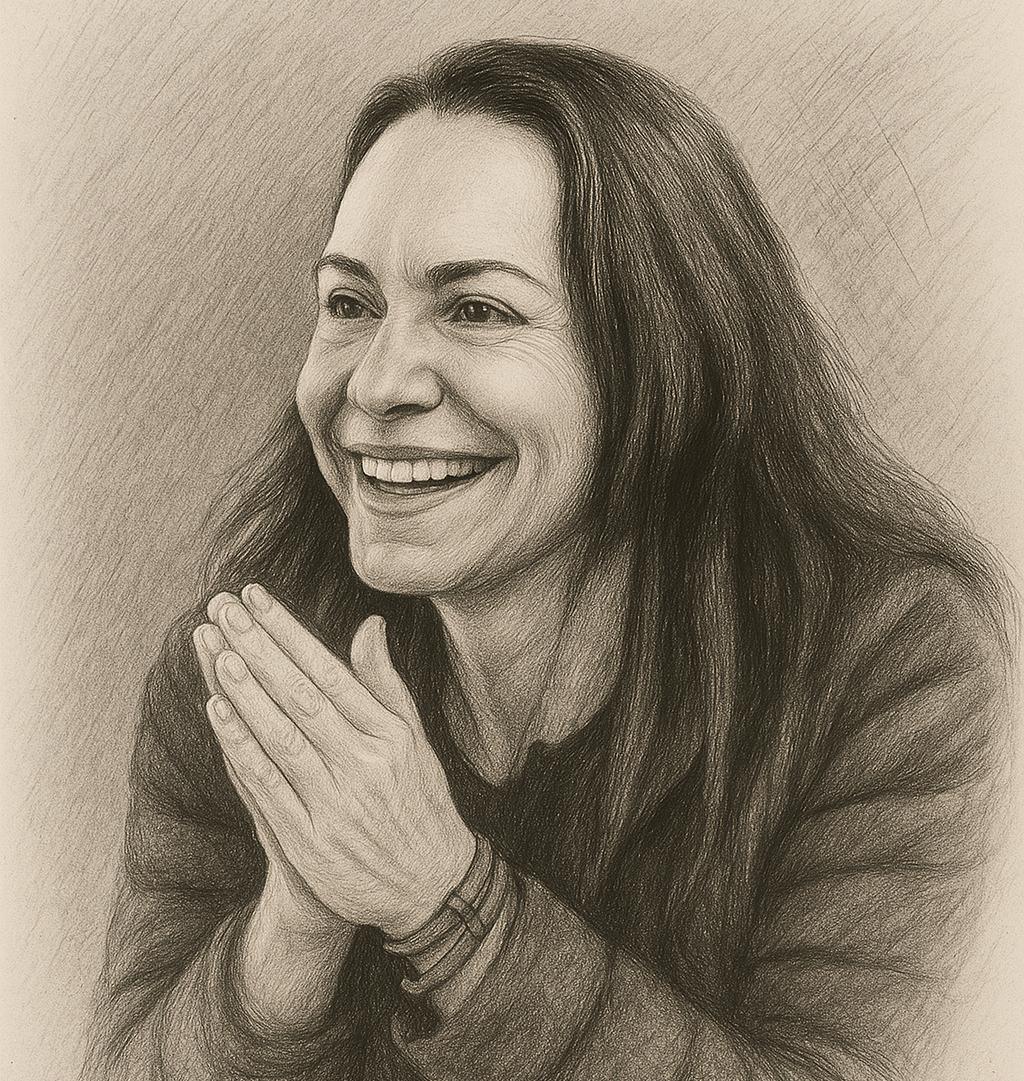

Hacia el final de la tarde, ocurrió uno de los momentos más íntimos y significativos de esos días. Sin anuncio previo, una puerta lateral del lobby se abrió y apareció su madre. Una mujer pequeña, envuelta en un abrigo gris oscuro, con el rostro endurecido por el tiempo y por la angustia acumulada. Cuando Machado la vio, el movimiento fue instintivo: avanzó hacia ella como quien recupera un fragmento perdido de su identidad. La multitud retrocedió, formando un semicírculo natural.

El abrazo entre ambas no duró más de unos segundos, pero cada uno de esos segundos cargaba con un siglo. No fue un abrazo para las cámaras, porque no había cámaras preparadas. No fue un abrazo para conmover a la audiencia global, porque la audiencia global no estaba allí. Fue un abrazo para sobrevivir.

Madre e hija, reunidas después de meses en que la represalia estatal había puesto en riesgo cada gesto familiar.

Una mujer noruega que observó la escena de lejos —ajena al conflicto venezolano pero perceptiva— comentó a un periodista:

—No entiendo la política de su país, pero en ese abrazo vi algo que no necesita traducción.

Y tenía razón. Las tragedias políticas pueden ser complejas, pero la dignidad es universal.

Más tarde, en una sala reservada, Machado se reunió con diplomáticos europeos y analistas invitados. El ambiente era sobrio. Había tazas de café, papeles desordenados, abrigos sobre las sillas. La conversación tenía un tono menos formal que cualquier cumbre internacional. No era una negociación; era una búsqueda de comprensión.

Uno de los diplomáticos, un hombre de mediana edad con acento alemán, le preguntó cómo interpretaba la posición del régimen frente a su reaparición. Ella respondió con calma:

—Ellos no esperaban que yo sobreviviera políticamente a la clandestinidad. Y ahora no saben cómo reaccionar.

Otro diplomático, francés, intervino:

—Lo que vimos hoy es inédito. La exposición fue total. La pregunta es qué ocurre cuando usted regrese a Venezuela.

Ella no esquivó la pregunta.

—El régimen tendrá que decidir entre encarcelarme o permitir mi entrada. Ambas opciones tienen costos. Y yo estoy dispuesta a asumir los míos.

Había una franqueza en su tono que desarmaba cualquier intento de diplomacia excesiva. No pedía protección. No pedía concesiones. Solo exponía la realidad de manera directa.

En algún momento, un académico noruego le preguntó cuál había sido la emoción dominante durante los meses de clandestinidad. Ella lo miró con serenidad.

—No fue miedo —dijo—. Fue responsabilidad.

El académico asintió lentamente, como si acabara de recibir una pieza clave del rompecabezas.

Contrario a lo que algunos podrían pensar, Oslo no transformó a Machado. No la convirtió en una figura distinta. Lo que sí hizo fue permitir que el mundo viera lo que los venezolanos habían visto durante años: una dirigente que no retrocedía sin necesidad de gestos enfático. No por temeridad. No por mística. No por sed de poder. Por convicción moral.

El régimen había intentado durante dos décadas nombrar a sus adversarios como enemigos, traidores, agentes extranjeros, conspiradores. Esa era la arquitectura discursiva que sostenía su poder.

Pero Oslo reorganizó el mapa moral: el mundo vio que el enemigo no era la dirigente escondida, sino quienes la obligaron a esconderse.

Esa noche, cuando la actividad oficial amainó, los pasillos del Grand Hotel cedieron al murmullo de conversaciones privadas. Los huéspedes regresaban a sus habitaciones, los camareros retiraban bandejas y las luces se atenuaban; pero en una pequeña sala de reuniones, un grupo reducido seguía dialogando con la gravedad de quien revisa un tablero de guerra. Allí estaban diplomáticos, académicos, activistas y algunos exiliados de larga data. Se hablaba menos de consignas y más de consecuencias: qué significaba la escena de la silla vacía para la diplomacia, para la prensa, para los aliados del régimen y para la propia oposición venezolana.

En medio de esas conversaciones circuló una idea que nadie dijo en voz alta: la reaparición de Machado había cambiado la dinámica porque obligaba a otros a posicionarse. No era solo que el mundo hubiera visto; era que ahora debía actuar como si hubiera visto. Y actuar exige tomar decisiones.

Mientras tanto, en un sitio anónimo de la ciudad, un grupo pequeño repasaba el itinerario que había permitido la fuga semanas antes. No eran altos funcionarios ni militares especializados. Eran ciudadanos que habían convertido la clandestinidad en práctica de solidaridad: médicos, conductores, un par de abogados, una mujer que trabajaba en logística y un joven que conocía la costa. Habían construido una red precaria, casi artesanal, que funcionaba por confianza más que por jerarquía. En esa sala, las historias se contaban con la sobriedad de quien no busca heroísmos: era la narración de una operación que dependía de la discreción.

El trayecto había comenzado en la penumbra de la madrugada, con cambios constantes de vehículos, pequeñas pausas en estaciones de servicio, rutas secundarias que se convertían en autopistas de la evasión. Tenían instrucciones precisas: no detenerse en puestos que no fueran estrictamente necesarios; no interactuar con uniformados salvo por obligación; variar la música del auto para evitar perfiles repetidos; apagar los móviles en tramos y encenderlos con intervalo fijo; no repetir conductores; y, sobre todo, mantener la calma.

En el medio de la noche, en una curva de carretera donde el asfalto se partía por el peso de la lluvia, el convoy hizo un alto. A la luz amarillenta de una farola el rostro de Machado se mostró por primera vez sin velo alguno: sin maquillaje, sin protocolo, solo la mirada cansada de quien ha aprendido a medir el tiempo en segundos. Un joven del equipo le pasó un paquete con una muda limpia. Ella lo tomó con manos sin prisa. No dijo nada. No hizo falta. Había aprendido que en esos instantes las palabras desordenan.

El tramo terrestre culminó en un muelle olvidado, donde la noche olía a pescado y a gasolina. La lancha que los esperaba era pequeña, de madera, con un motor que rugía con dificultad. No había dispositivos sofisticados. Había coraje concentrado y una logística de barrio. Subieron sin hablar. El mar los recibió como un cuerpo incógnito; la oscuridad lo hacía casi indivisible del cielo. Fueron horas que se filtraron por los recuerdos de todos como una sucesión de silencios: el motor, el chapoteo, la brújula improvisada, la luz intermitente en la costa lejana, el miedo convertido en cálculo.

La travesía a Curazao no fue un acto épico; fue trabajo aplicado. En la embarcación cada dos minutos alguien miraba el horizonte y nadie discutía. Era una economía del riesgo: nadie buscaba heroísmos, cada uno quería preservar su vida y la del conjunto. Cuando la costa de la isla apareció como una franja clara, no hubo vítores. Hubo un alivio contenido, un suspiro colectivo que parecía quitar años de tensión de las espaldas.

En Curazao, la red continuó su obra. No había recepción oficial en terminales ni alfombras desplegadas. Había casas pequeñas, contactos discretos, pasaportes revisados con cuidado y la urgencia de conseguir documentos temporales que permitieran avanzar. Todo debía hacerse con la menor visibilidad posible: una fila más en un mostrador podía significar una alerta que ninguno de ellos podía permitir.

El tránsito internacional que siguió fue una serie de aeropuertos, salas de espera y trasbordos donde la prudencia fue la regla. En cada tránsito se repetía la misma liturgia: movilidad medida, intercambio mínimo de información, contactos que desaparecían y reaparecían cuando la situación lo exigía. Cuando por fin encerraron su pasaje hacia Oslo, hubo un instante —breve, casi imperceptible— de reconocimiento: habían logrado lo imposible para un país donde el Estado pretende dominar hasta los movimientos más pequeños.

Pero la fuga, una vez consumada, no disolvió la responsabilidad. Llegar a Oslo significaba entrar en un espacio de seguridad, pero también era exponerse a imágenes que el régimen podría explotar. Saber eso implicaba medir cada gesto, cada desplazamiento, cada saludo. La clandestinidad había exigido disciplina; la visibilidad exigiría otra forma de disciplina: la de no ceder a la teatralidad, la de mantener el peso moral sin convertirlo en espectáculo.

V. Geografía del poder

Mientras tanto, fuera del circuito de la fuga, la reacción internacional se intensificó. Los gobiernos europeos emitieron comunicados, algunos más duros que otros; organismos de derechos humanos replicaron informes; la prensa global abrió páginas y horas a la narrativa que, hasta entonces, había sido mirada con resignación. El efecto no fue solo informativo. Fue político. Las alianzas del régimen comenzaron a verse con otra luz: la colaboración de terceros en la maquinaria represiva se volvía un punto de discusión en capitales donde antes dominaba el cálculo económico.

En Washington, la reaparición de la líder venezolana alteró una lógica de prioridades. No se trataba solamente de una figura que había escapado; sino que, bajo la apariencia de control absoluto, había grietas. Y las grietas, en política, son oportunidades. No siempre para la intervención directa, pero sí para reordenar estrategias de presión, coordinación diplomática y sanciones selectivas. La Casa Blanca no anunció invasiones ni planes dramáticos; anunció, en los despachos pertinentes, una revisión de la postura: mayor coordinación con aliados regionales, vigilancia del flujo de recursos estratégicos y una oferta pública de protección política para los perseguidos. (La economía de la reacción diplomática funciona en tonos, no en fogonazos.)

El tablero internacional acusó la sacudida de inmediato. En Moscú y Teherán, los ecos fueron diferentes: desde la indignación retórica hasta el silencio calculado. Las alianzas que sostienen al régimen no desaparecían de un día para otro, pero se volvieron menos automáticas. Donde antes había complacencia implícita, surgieron llamadas para evaluar riesgos. Lo que había sido una percepción de inmutabilidad comenzaba a agrietarse.

En Caracas, la respuesta oficial osciló entre la rabia comunicacional y la trivialización calculada. Voces del partido gubernamental ridiculizaron la ceremonia; sitios oficiales publicaron montajes y descalificaciones; comunicados largos denunciaron una conspiración internacional. Fue la misma coreografía de siempre: descrédito, acusaciones, manipulación del lenguaje para desviar la atención. Pero algo en esa rabia del poder no sonaba igual: no era la seguridad plana de quienes controlan todo; se percibía nerviosismo. Un nerviosismo subtitulado por la inseguridad de no poder explicar lo inexplicable: por qué una figura perseguida había logrado alcanzar un escenario global sin pasar antes por una celda.

Y en las calles de Caracas, entre quienes vivían con la represión como paisaje cotidiano, la noticia corrió como una revelación. Para unos fue confirmación de que la resistencia había encontrado grietas; para otros —los que aún esperaban fórmulas mágicas— fue un impulso. Pero la mayoría entendió la dimensión real: la reaparición no era el fin, sino el comienzo de una nueva fase en la disputa.

Al concluir la noche en Oslo, mientras la nieve comenzaba a asentar una capa fina sobre los coches y las aceras, la ciudad parecía recuperar su calma. Pero lo que había pasado no volvería a desaparecer. La imagen del balcón, la lectura de la hija, la silla vacía, la mujer que cruzó la ciudad para abrazar a su madre, la red civil que la sacó por mar y por tierra: todo eso había entrado en la memoria global. Y la memoria, cuando es correcta y está documentada, tiene la virtud de volverse testigo.

La mañana siguiente despertó con una claridad pálida que parecía filtrar la realidad a través de un vidrio helado. Oslo, después de la intensidad del día anterior, volvió a su ritmo natural: tranvías puntuales, bicicletas avanzando sobre la nieve reciente, cafés que abrían con la puntualidad de un reloj interno. Pero para quienes habían vivido las últimas cuarenta y ocho horas en el Grand Hotel y sus alrededores, la ciudad ya no era la misma. Nada había cambiado físicamente; sin embargo, algo se había movido en la conciencia colectiva.

Fuera ya quedaba atrás la solemnidad del Ayuntamiento. En el lobby, la luz tenue acentuaba los rostros cansados. Algunos venezolanos habían bajado temprano, quizá incapaces de dormir, quizá buscando prolongar la sensación de estar viviendo algo irrepetible. Se sentaban con tazas de café entre las manos, no por gusto, sino para equilibrar el frío que entraba cada vez que se abría la puerta giratoria. Aún había nieve acumulada en los zapatos, charcos pequeños y dispersos que se evaporaban con lentitud sobre la alfombra.

Machado apareció cerca de las nueve. Vestía con sobriedad, como si el día anterior no hubiera ocurrido nada extraordinario. No llevaba maquillaje elaborado, ni atuendos destinados a cámaras. Era la continuidad de un cuerpo que había pasado demasiado tiempo en fuga como para ostentar algo que no fuese funcionalidad. Aun así, su presencia llenó el espacio de un modo que la habitación no parecía preparada para contener.

Un hombre joven, probablemente de unos treinta años, se le acercó con torpeza. No quería abrazarla; no quería interrumpirla. Solo quería decirle algo que llevaba tiempo guardado.

—Yo creía que ya no teníamos país —le dijo—. Pero ayer lo vi. Lo vi ahí.

Ella lo escuchó con la paciencia de quien conoce el peso emocional de ese tipo de confesiones. Asintió con un gesto breve. No respondió con palabras larguísimas. Solo dijo:

—El país siempre está. A veces se oculta, pero no desaparece.

Esa frase fue suficiente para que el hombre comenzara a llorar. No lágrimas sonoras, sino ese tipo de llanto que se manifiesta en respiraciones cortas, en un temblor que se intenta reprimir. Él trató de disculparse por la emoción, pero ella negó con la cabeza, como quien dice que la vulnerabilidad no necesita permiso.

En un rincón, una pareja hablaba en voz baja. Ella, ingeniera; él, médico. Uno emigró por persecución política, el otro por hambre profesional: por no poder ejercer en un país donde la infraestructura sanitaria se había desmoronado. Compartían café y silencio. No se conocían antes de Oslo. En ese momento, sin pronunciarlo, parecían entender que la diáspora venezolana es una comunidad formada por fragmentos dispersos que, en momentos como ese, adquieren forma.

En la atmósfera del hotel se notaba algo más: el desgaste invisible de la clandestinidad seguía presente en Machado, aunque lo administraba con una naturalidad que desconcertaba a quienes la observaban de cerca. La clandestinidad no se disipa con una noche de descanso. Deja huellas en la postura, en la respiración, en la forma en que se analizan los cuartos antes de entrar. Son hábitos de supervivencia que no se abandonan por elección, sino por necesidad. Ella entraba a cada espacio con una mirada que evaluaba sombras, distancias, puertas, ventanas. No era paranoia; era memoria muscular del riesgo.

Un diplomático europeo, que la acompañaba para coordinar una reunión a puerta cerrada, comentó en voz baja a un colega:

—Es como si llevara dentro un manual silencioso de seguridad.

El otro respondió:

—Es el precio invisible de la valentía.

Esa observación tenía más profundidad de la que el diplomático imaginaba. Durante meses, el cuerpo de Machado había sido laboratorio de estrategias para evadir vigilancia, para soportar incertidumbre, para gestionar miedo ajeno, para mantener el liderazgo sin contacto físico con quienes lideraba. La valentía, en su caso, no era una pose. Era un músculo cultivado en la adversidad.

La reunión programada comenzó una hora después. Un grupo de expertos en transiciones democráticas, investigadores en temas de autoritarismo, y representantes de organismos internacionales ocupaban sus asientos. La sala tenía una mesa larga, documentos dispersos y vasos de vidrio con agua fría. Parecía una sesión académica, pero el aire estaba impregnado de urgencia.

Un profesor de la Universidad de Oslo, especialista en regímenes híbridos, abrió la conversación:

—Lo que vimos ayer, desde el punto de vista institucional, es un punto de quiebre. No político, sino epistemológico. Ya no se puede interpretar a Venezuela con categorías blandas.

Machado escuchaba sin interrumpir.

Otro académico, de origen alemán, añadió:

—La combinación de clandestinidad, legitimidad electoral y persecución estatal crea una anomalía teórica. Ustedes han resistido sin recurrir a la violencia armada. Muy pocos movimientos lo lograrían.

Ella intervino entonces, con tono mesurado:

—No es una anomalía. Es una decisión. La violencia estatal busca producir violencia ciudadana para justificar su represión. Nosotros no entramos en ese juego.

El profesor asintió.

—Su movimiento ha sido disciplinado en algo muy difícil: no imitar al opresor.

Esa frase dejó un silencio medido en la sala. Era una descripción precisa de la tradición civilista venezolana: una resistencia que no busca destruir al adversario, sino sobrevivirlo moralmente.

La conversación avanzó hacia otro tema: el escenario posterior a Oslo. Un representante de un organismo europeo lanzó la pregunta de manera directa, sin diplomacia:

—¿Qué ocurre si usted decide regresar a Venezuela?

Machado se acomodó en la silla. Su respuesta fue simple:

—Regresar es inevitabilidad, no estrategia. La cuestión es cuándo. Y el régimen tendrá que asumir las consecuencias de cualquiera de sus decisiones.

El hombre insistió:

—¿Cree que la reacción sería violenta?

Ella no dudó:

—La violencia ya está en curso desde hace años. No depende de mi regreso. Depende del miedo que ellos sienten a perder el control narrativo.

Esa afirmación resonó en la sala como un diagnóstico clínico. El régimen venezolano no teme tanto al debilitamiento económico ni al aislamiento internacional como teme al colapso del relato que lo sostiene. Y Oslo había fracturado ese relato de manera contundente.

Mientras se discutían esos escenarios, en Caracas circulaban rumores. Algunos aseguraban que la reaparición de Machado en Oslo había “provocado indignación irreversible” en altas esferas. Otros sostenían que “no había que exagerar”, que “no cambiaba nada”, que el régimen “ya había sobrevivido cosas peores”. Pero dentro del país, donde la percepción no depende de comunicados oficiales sino de la intuición cotidiana, muchos entendían que algo había cambiado: por primera vez en mucho tiempo, el régimen había fallado en su perímetro más celoso: impedir la visibilidad de su adversaria principal.

Ese fallo, para cualquier estructura autoritaria, es una señal peligrosa.

Las dictaduras se alimentan de la ilusión de omnipresencia.

La fuga de Machado había perforado esa ilusión.

En otro rincón del hotel, mientras la reunión continuaba, un joven noruego miembro del personal de eventos conversaba con un venezolano exiliado desde 2017.

—No puedo creer que haya ocurrido todo esto en mi ciudad —dijo el noruego.

El venezolano sonrió con un cansancio profundo:

—Nosotros vivimos cosas así todo el tiempo. Solo que nadie las ve.

La frase no era queja. Era constatación. El exilio venezolano está formado por millones de historias que nunca entraron en los noticieros. Historias de madres que cruzan fronteras con bebés en brazos; de estudiantes que mandan audios en clave para avisar que llegaron bien; de familias que se reencuentran en aeropuertos sabiendo que ese abrazo quizás dure años; de profesionales que sirven café en ciudades desconocidas para enviar dinero a familiares que no pueden comprar medicinas.

Es una épica silenciosa, no escrita, no celebrada.

Y sin embargo, es la base de la resistencia.

Al final de la reunión, cuando todos comenzaban a recoger sus papeles, uno de los expertos se acercó a Machado y le dijo:

—Su país no está derrotado. Está herido, fracturado, disperso… pero no derrotado.

Ella respondió:

—Un país no se derrota mientras haya gente dispuesta a decir la verdad.

El académico asintió, casi con respeto ritual.

A media tarde, Machado volvió al lobby. La nieve había comenzado a caer de forma sostenida, como si la ciudad decidiera por fin cumplir la promesa climática que llevaba días insinuando. Los copos chocaban contra los ventanales del hotel, creando un efecto de suspensión. Afuera, la calle parecía absorber cada ruido.

Un grupo de venezolanos seguía allí. No tenían razón logística para quedarse, pero la intuición de colectividad los retenía. Cuando ella apareció, no hubo aplausos. No hubo gritos. Solo una quietud reverente.

Una niña de unos ocho años, hija de exiliados, se le acercó con timidez.

—¿Usted es la señora del premio? —preguntó.

Machado sonrió con suavidad.

—No, mi amor. El premio es del país. Yo solo lo recibí en su nombre.

La niña la miró, confundida, pero satisfecha.

La política, en su forma más pura, cabe en frases simples.

Y allí, bajo la nieve que empezaba a asentarse, un país roto pero firme respiró un poco mejor.

Esa noche, la nevada se volvió más densa. No era una tormenta, pero los copos caían con una persistencia que obligaba a los transeúntes a bajar la cabeza y ajustar el paso. Oslo, acostumbrada a sus propios inviernos, no se inmutaba. Pero para los venezolanos que aún permanecían frente al hotel, la nieve tenía un efecto inesperado: parecía purificar el espacio, borrar el ruido mental acumulado por años de angustia.

La calle, cubierta ahora por una capa blanca, parecía suspendida en un tiempo ajeno. Algunos conversaban en pequeños grupos, otros simplemente observaban, como si necesitaran retener en la memoria cada detalle: la luz cálida que salía del lobby, los reflejos del tranvía sobre el hielo, el murmullo lejano de la ciudad. Sabían, de manera intuitiva, que lo vivido no se repetiría.

En uno de esos grupos, una mujer de cabello rizado recordaba en voz baja cómo había abandonado Venezuela en 2019. Había sido docente universitaria hasta que su facultad fue intervenida. A su lado, un joven que trabaja hoy como conductor de Uber en Oslo relataba el día en que casi lo detienen en una protesta, cuando tenía apenas diecinueve años.

—Pensé que la vida se había acabado ahí mismo —dijo—. No porque me fueran a matar, sino porque sentí que ya no podría elegir nada más.

Ella asintió.

—Lo más terrible del autoritarismo es que te roba la noción de futuro.

Esa frase era, en esencia, un resumen de dos décadas: un país que había sido despojado del mañana y que ahora, por unas horas, recuperaba algo que se le parecía.

Ese mismo sentimiento flotaba también entre diplomáticos e investigadores que, de regreso en sus hoteles o apartamentos, enviaban informes urgentes a sus cancillerías. Oslo había modificado el ángulo de análisis. Ya no se trataba solo de un país en crisis, sino de un régimen dispuesto a violar cualquier principio para neutralizar a su adversaria principal.

Los asesores escribían con un tono distinto al habitual: menos tecnocrático, más consciente del componente humano.

Un informe enviado a Bruselas, redactado por un funcionario que estuvo presente en la ceremonia, afirmaba:

“La silla vacía no fue solo la ausencia de una persona: fue la evidencia de un totalitarismo en proceso. Cualquier política europea hacia Venezuela debe partir de esa constatación.”

En Washington, un consejero resumió la situación de manera más abrupta:

“El régimen no controla la narrativa internacional. Eso altera el equilibrio interno.”

Y en algunas capitales latinoamericanas, donde la prudencia diplomática suele disfrazar la incomodidad moral, comenzaron a discutirse posiciones que hasta entonces se mantenían congeladas. Lo que había ocurrido en Oslo obligaba a mirar hacia adentro:

¿qué significa apoyar, normalizar o tolerar un régimen que impide que una dirigente política reciba un premio internacional por su contribución a la paz?

Mientras tanto, en una sala del Grand Hotel, las reuniones privadas continuaban. Machado, aún procesando el peso de la ceremonia, mantenía un comportamiento sobrio, casi hierático. No había rastro de exaltación.

La emoción, cuando existía, era interna.

Su dominio de sí misma era parte de lo que desconcertaba a quienes la observaban: parecía comprender que la historia no se define en los instantes visibles, sino en lo que ocurre después, cuando los reflectores se apagan.

Uno de los asesores europeos le preguntó si había sido consciente, durante su clandestinidad, de que alcanzaría ese tipo de visibilidad global. Ella respondió con honestidad:

—En la clandestinidad no piensas en el futuro. Piensas en llegar a la siguiente hora.

Ese comentario dejó a los presentes inmersos en una reflexión inevitable: la distancia entre el análisis político y la experiencia humana. La mayoría de los especialistas interpreta el conflicto venezolano como un tablero de actores, fuerzas, incentivos y riesgos. Pero para quienes viven la persecución, la política es una forma de sobrevivir. Las categorías analíticas no miden el frío del miedo ajeno, ni el peso de una mochila lista para huir, ni la sensación de que el tiempo se ha vuelto un enemigo.

Otro interlocutor le preguntó qué había sido lo más difícil del período en fuga.

Ella respondió sin dudar:

—No poder ver a mi familia. No por sentimentalismo, sino porque uno necesita constatar que existen.

Había algo profundamente político en esa frase: los autoritarismos intentan romper los vínculos humanos porque saben que son su mayor amenaza.

Cerca de la medianoche, cuando la nieve ya formaba una capa sólida sobre la calle, un grupo de venezolanos decidió marcharse. Habían pasado horas de pie, con los pies húmedos y la ropa endurecida por el frío. Pero no se querían ir sin una despedida. Algunos sabían que no volverían a ver a Machado en muchos años. Otros intuían que quizás esta era la última vez que coincidían en un espacio donde la venezolanidad no estaba asociada al dolor sino a la dignidad.

Un hombre de unos cincuenta años, que había sido empresario antes de perder todo por una expropiación, se le acercó a cuando ella finalmente salió por una puerta lateral del hotel.

—Solo quiero decirle —dijo con la voz contenida— que a mí me destruyeron la vida, pero no me destruyeron el país.

Ella lo miró con una expresión que mezclaba respeto y reconocimiento.

—A mí tampoco —respondió—. Por eso seguimos aquí.

El hombre asintió. No era un llanto de derrota ni de nostalgia. Era un llanto disciplinado, casi orgulloso. La emoción del que ha visto confirmada su intuición más íntima: que no estaba equivocado al resistir.

Al volver a su habitación, Machado se permitió por primera vez en días un momento de quietud. No reposo: quietud. Se sentó en el borde de la cama, respiró hondo y observó por la ventana el invierno que seguía cayendo.

Oslo, con su geometría fría y su silencio meticuloso, tenía una cualidad extraña para alguien proveniente de un país tropical: multiplicaba la claridad. Nada se escondía en el ruido. Nada se movía rápido. Todo parecía ordenarse en capas.

Esa claridad era también una forma de contraste: en Venezuela, la realidad estaba hecha de simultaneidad caótica. Allí, las crisis ocurrían todas a la vez. En Oslo, cada cosa tenía su propio tiempo y su propio espacio. La diferencia confirmaba hasta qué punto Venezuela había sido sometida a un desorden deliberado.

Esa noche, antes de acostarse, Machado escribió unas líneas en un cuaderno que llevaba consigo desde la clandestinidad. No era un diario. Era un registro. Sus anotaciones no tenían adornos literarios. Eran anotaciones operativas, reflexiones breves, recordatorios tácticos.

Escribió solo tres palabras:

“Lo vieron todo.”

Cerró el cuaderno. Apagó la luz. La nieve siguió cayendo como si quisiera preservar el silencio.

A miles de kilómetros, en Caracas, la madrugada era otra. Las colinas estaban oscuras, y el ruido del barrio —perros, motos, música distante— seguía su curso habitual, ajeno al frío europeo. Pero en algunos hogares, la noticia de Oslo mantenía a la gente despierta. Un grupo de estudiantes universitarios veía en sus teléfonos la grabación de la ceremonia; una madre revisaba compulsivamente redes sociales; un hombre mayor enviaba notas de voz diciendo que por primera vez en mucho tiempo sentía que “la cosa se estaba moviendo”.

En un apartamento de Sabana Grande, un joven analista político comentaba con un amigo:

—No es que vaya a caer mañana. Es que se quedó sin piso moral.

El amigo respondió:

—Y cuando ya no tienes piso, el poder se vuelve solo un peso que cargar.

Caracas sabía leer la política no por discursos, sino por intuiciones.

En Europa, América Latina y Estados Unidos, el relato venezolano se reordenaba. La narrativa que por años había sido tratada como un “conflicto complejo”, como una “crisis política polarizada”, como un “problema regional”, había mutado. En Oslo no se vio polarización: se vio persecución. No se vio caos: se vio claridad.

Esa claridad, que parecía un detalle simbólico, era en realidad una herramienta poderosa.

Las naciones no cambian de postura por iluminación moral, sino por acumulación de evidencia. Y Oslo había producido evidencia.

La madrugada avanzó. El hotel quedó silencioso, salvo por el personal que limpiaba discretamente los pasillos. Machado dormía. La nieve seguía cayendo con disciplina nórdica. Pero en esa quietud había algo vibrante: la sensación de que el país, aun disperso, aun exhausto, aun herido, había recuperado una certeza fundamental.

La certeza de que existía.

Y que esa existencia era ahora visible para el mundo.

La mañana del 11 de diciembre Oslo tenía otra luz. No era necesariamente más cálida, pero sí más nítida. Como si la ciudad hubiese incorporado la experiencia del día anterior y la devolviera en forma de claridad. La nieve comenzaba a derretirse en los bordes de las aceras, dejando charcos que reflejaban un cielo translúcido. El frío seguía siendo punzante, pero ya no tenía la contundencia de la víspera. Era un frío que se dejaba habitar.

En el Grand Hotel, lo primero que se percibía era un silencio distinto al de los días previos. Un silencio expectante. Como si las horas que venían fuesen decisivas, aunque no hubiese un evento formal programado. Los empleados caminaban con un ritmo profesional, pero con miradas discretamente curiosas hacia el grupo de venezolanos que seguía ocupando la planta baja. Algunos habían llegado temprano solo para volver a verla; otros no sabían exactamente por qué estaban allí, pero intuían que todavía no era momento de marcharse.

Machado bajó al lobby alrededor de las diez. Vestía igual que el día anterior: ropa cómoda, adecuada para el clima, sin énfasis estético. Revelaba algo que muchos no entienden en la política contemporánea: que la autenticidad no se fabrica; se sostiene. Los fotógrafos que intentaban obtener imágenes reconocibles de ella tenían dificultad para capturar algo distinto a esa sobriedad constante.

Al verla, un grupo pequeño se acercó. Eran profesionales jóvenes que habían emigrado en distintas oleadas y ahora vivían en Noruega, Suecia y Dinamarca. Uno de ellos —ingeniero de telecomunicaciones, desempleado durante meses tras su llegada a Europa— le explicó con voz firme:

—Usted nos hizo sentir que no todo estaba perdido. No por lo de ayer. Desde antes.

Ella lo escuchó con la misma atención disciplinada que había mostrado durante toda su estancia: sin prisa, sin sobreinterpretaciones, sin buscar un efecto. Respondió:

—Lo que ustedes han construido aquí también es país. Aunque se hayan ido, siguen siendo parte de la historia.

Esa frase generó un gesto colectivo, un asentimiento casi circular. La diáspora venezolana, tantas veces fragmentada por la urgencia y por el duelo, encontraba en esas palabras la confirmación de algo que nunca había podido nombrar: que no era una comunidad en fuga, sino una extensión de la nación.

En otra mesa del lobby, dos periodistas europeos conversaban sobre el día anterior. Ambos habían cubierto conflictos internacionales durante décadas, pero reconocían que la escena de Oslo tenía una cualidad distinta.

—La narrativa cambió de manos —dijo uno de ellos—. Ya no la controla el régimen.

—Y lo más curioso —respondió el otro— es que cambiaron la narrativa sin violencia. Solo con verdad expuesta.

La conversación parecía teórica, pero contenía una verdad profunda: en un mundo saturado de propaganda, la verdad pronunciada con sobriedad produce un efecto disruptivo. No es ruido. Es claridad. Y la claridad es peligrosa para quienes dependen del control discursivo.

A media tarde, Machado se reunió nuevamente con diplomáticos y asesores. La agenda era densa: escenarios posibles, líneas de acción, repercusiones internacionales. La pregunta que atravesaba todas las conversaciones era la misma:

“¿Regresará a Venezuela?”

Un representante de un país europeo se lo preguntó de frente:

—¿Considera volver pronto?

Ella respondió sin teatralidad:

—No es una decisión emocional. Es una decisión política. Y forma parte natural del camino.

El hombre insistió:

—Pero sabe que corre riesgo real.

—El riesgo no se calcula en términos individuales —respondió—, sino en términos de lo que representa.

La sala quedó en silencio. Era, una vez más, la diferencia entre liderazgo y protagonismo. El liderazgo no se protege a sí mismo. Se protege para servir. Y en su respuesta se percibía un orden mental que incomodaba a quienes preferían diagnósticos cómodos: el conflicto venezolano no era un duelo personal entre un régimen y una dirigente, sino una disputa moral entre un poder que no respeta la vida y una sociedad civil que ha decidido no renunciar a ella.

En paralelo, analistas internacionales revisaban la pregunta más amplia: ¿Por qué Venezuela no se ha quebrado completamente?

Es una interrogante recurrente que desconcierta incluso a expertos en autoritarismos. La historia de las dictaduras suele incluir resistencia, sí, pero rara vez resistencia sostenida durante dos décadas sin recurrir a la violencia organizada. Venezuela representaba un caso atípico: población exhausta pero no resignada; liderazgo perseguido pero no neutralizado; diáspora dispersa pero políticamente activa.

La respuesta más repetida entre los investigadores era una: la tradición civilista venezolana.

Una tradición que no depende de leyes ni de instituciones, sino de cultura social. Desde mediados del siglo XX, la idea de que la política no debe ejercerse por la fuerza arraigó profundamente en la población. Y esa convicción sobrevivió incluso cuando la institucionalidad colapsó, cuando la economía se desplomó, cuando miles cruzaron la frontera a pie.

Esa tradición explica por qué, incluso frente a la represión brutal, los ciudadanos no replicaron la violencia del Estado. No porque faltara rabia. No porque faltara capacidad. Sino porque entendieron que ceder a la violencia equivalía a ceder al juego del poder.

La resistencia venezolana no era heroica; era inteligente.

Cuando la tarde avanzaba hacia la noche, los pasillos del hotel se llenaron de una luz tenue que anunciaba la inminente despedida. Algunos venezolanos comenzaban a empacar. Otros esperaban un último saludo. Un hombre mayor, sentado en el borde de un sillón, confesó a su esposa:

—No quiero irme todavía. Siento que si me voy, el país se me queda aquí.

Ella le respondió con un gesto suave:

—El país lo llevamos dentro. No nos lo quitan.

Ese intercambio, breve, contenía el núcleo emocional del exilio: la necesidad de sentir que, aunque la geografía cambie, la identidad persiste. Lo que habían vivido en Oslo no era un reencuentro con una líder; era un reencuentro consigo mismos.

VI. La valentía como territorio

Esa noche, antes de retirarse a descansar, Machado tuvo una última reunión, más íntima que todas las demás. Un pequeño grupo de venezolanos —no políticos, no asesores, no estrategas— pidió verla unos minutos. Cuando entró a la sala, los presentes se pusieron de pie. No por formalismo, sino por respeto.

Uno de ellos, un hombre que había perdido a su hijo en las protestas de 2017, habló primero:

—Solo quiero decirle que mi hijo murió creyendo en un país. Ayer sentí que ese país existe de nuevo.

Ella lo escuchó con atención, guardó unos segundos de silencio y respondió:

—El país sigue existiendo porque ustedes siguen existiendo. El régimen no puede destruir lo que ustedes han construido con tanto dolor.

Otra mujer, migrante reciente, intervino:

—A veces siento que estamos solos aquí, que nadie entiende lo que nos pasó.

Machado negó con la cabeza:

—No están solos. Lo que viven es parte de algo mayor. Ustedes son testigos, no víctimas pasivas.

La mujer asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano.

La conversación duró menos de veinte minutos, pero fue la más trascendente de todas. Allí no había análisis geopolítico, ni cálculos, ni hipótesis. Había país. Había memoria. Había dignidad.

Al regresar a su habitación, mientras Oslo se preparaba para otra noche de nieve, Machado tuvo una certeza que no era optimismo, ni profecía, ni autoafirmación. Era un diagnóstico íntimo: la lucha no ha terminado. Ni siquiera es inmediato el final.

Pero algo irreversible había ocurrido: el régimen ya no controlaba la percepción externa, y parte del país —incluso fracturado, disperso, dolido— había recuperado la conciencia de su propia existencia.

Las dictaduras no caen solo por sanciones, ni por protestas, ni por gestos simbólicos.

Caen cuando pierden la capacidad de asfixiar el espíritu colectivo.

Y en Oslo, por primera vez en años, el espíritu venezolano respiró.

Respiró con dolor, con memoria, con agotamiento, pero respiró.

Y cuando un país respira, incluso débilmente, incluso debajo de la nieve, comienza a recuperar la forma que creían que había desaparecido.

Al amanecer del día siguiente, la nieve había dejado de caer. Lo que permanecía en el suelo era una capa blanca, irregular, que comenzaba a derretirse con la primera luz. Oslo recuperaba su orden cotidiano: bicicletas avanzaban lentamente para evitar resbalones, empleados municipales despejaban las entradas de edificios, turistas consultaban mapas con la ingenuidad de quien explora una ciudad sin saber que allí, la víspera, se había alterado la geografía moral de un país lejano.

En el Grand Hotel, el ambiente era otro. Las despedidas comenzaban a multiplicarse. Los venezolanos que aún quedaban en la ciudad se acercaban unos a otros con abrazos breves, promesas de mantenerse en contacto, intercambios de números telefónicos. La diáspora, tan dispersa que a veces parecía imposible de reunir, había encontrado por unas horas un punto común: un lugar donde saberse visibles.

Machado bajó alrededor de las ocho. Había dormido poco, pero su rostro mostraba una serenidad que no tenía nada de ingenuidad. Era la serenidad de quien sabe que lo vivido en Oslo no era un triunfo ni una derrota, sino una etapa. Un punto de claridad. Un momento en el que el país, tanto dentro como fuera, había vuelto a verse en un espejo que lo reconocía.

Mientras avanzaba por el lobby, una mujer joven la detuvo. Era enfermera. Había emigrado en 2021 después de que el hospital donde trabajaba colapsara. Tenía los ojos enrojecidos, pero la voz firme.

—Yo pensé que me había quedado sin país —le dijo—. Pero aquí me di cuenta de que no. El país fue el que quedó sin nosotros.

Machado la escuchó con atención. Le tomó las manos.

—Un país nunca está completo —respondió—. Siempre le falta alguien. Lo importante es que no renuncie a sí mismo.

La enfermera asintió, aunque quizá no comprendía del todo la profundidad de esa frase. No era un consuelo. Era una declaración de principios.

Más tarde, en una sala privada, Machado sostuvo una conversación final con algunos asesores internacionales. La pregunta, inevitable, volvió a aparecer:

¿Qué pasará ahora?

Ella no esquivó la cuestión.

—El régimen está obligado a reaccionar —dijo—. No puede ignorar lo que ocurrió aquí. Pero tampoco puede manejarlo con las herramientas habituales. Ya no controla el relato. Y cuando el relato se fractura, el poder se vuelve torpe.

Un diplomático francés intervino:

—Usted sabe que su regreso será un punto de quiebre.

—Sí —respondió ella—. Y ellos también lo saben.

Otro asesor, estadounidense, añadió:

—No tendrá garantías.

Ella negó con suavidad.

—Nunca las tuve. Las garantías no existen en un autoritarismo. Lo único que existe es responsabilidad.

Ese intercambio dejó un aire denso, casi táctil. La idea del retorno era más que una decisión logística o política. Era un movimiento que obligaría al mundo —y al régimen— a definir posiciones. La claridad moral que había surgido en Oslo no se podía revertir, pero sí se podía ignorar si no era acompañada por acciones consecuentes.

Fuera del hotel, la nieve continuaba derritiéndose, creando pequeños ríos que descendían por las aceras inclinadas. El aire era frío, pero soportable. Algunos venezolanos se quedaron un rato más frente al edificio, esperando verla salir una vez más, aunque sabían que no habría discurso ni gestos grandilocuentes. La sobriedad había sido su lenguaje todo ese tiempo, y esa sobriedad era también un escudo: una forma de no permitir que el dolor ni la euforia deformaran la realidad.

En un extremo de la calle, un hombre de edad mediana, que había emigrado en 2018 tras perder su taller mecánico por extorsión de funcionarios, observaba el edificio con detenimiento. Su amigo, a su lado, le preguntó:

—¿Qué piensas?

El hombre respondió sin apartar la mirada:

—Que este país frío nos está enseñando a vernos.

—¿Ver qué?

—Que no estamos rotos. Estamos golpeados, pero no rotos.

Ese matiz era crucial. La retórica del régimen se había basado durante años en la idea de un país resignado, vencido, sin capacidad de reorganizarse. Pero en Oslo, incluso entre la nieve, incluso lejos de la tierra natal, los venezolanos habían mostrado lo contrario: que la cohesión no depende del territorio, sino de la memoria.

La salida del hotel fue discreta. Machado avanzó rodeada por un pequeño equipo, sin escoltas ostentosas, sin cámaras oficiales, sin flashes coordinados. Los venezolanos que aún aguardaban se acercaron en silencio. Sabían que ese momento no era una despedida definitiva, sino un intervalo. La historia, en ciertos instantes, respira antes de continuar.

Ella los saludó uno a uno.

No emitió un discurso final.

No prometió fechas ni resultados.

Solo dijo:

—Nos vemos en casa.

Esa frase, pronunciada sin énfasis, tuvo un efecto inmediato: devolvió al país su geografía emocional. No era una consigna. Era un compromiso. Decir “casa” no era nostalgia, sino política.

En el trayecto hacia el aeropuerto, la ciudad parecía más despejada. Los árboles desnudos, alineados como custodios del invierno, enmarcaban las avenidas. Los tranvías seguían su recorrido y los habitantes de Oslo continuaban con sus rutinas, ajenos a la dimensión histórica que se había vivido en sus calles. Pero para la delegación venezolana, cada edificio, cada cruce, cada puente quedaba fijado en la memoria como parte de un capítulo que no había terminado.

En el interior del vehículo, uno de los acompañantes le preguntó:

—¿Qué sensación le deja todo esto?

Ella tardó unos segundos en responder.

—Que la valentía no es un acto. Es un lugar. Y nosotros, a pesar de todo, seguimos ahí.

Era una definición precisa, libre de romanticismo. La valentía como permanencia. Como territorio moral. Como posición política.

Mientras el avión esperaba autorización para despegar, Machado observó por la ventana el movimiento de los técnicos en la pista. No pensaba en su seguridad personal, ni en los riesgos que vendrían. Pensaba en algo más grande: el país disperso que la había seguido hasta allí, el país que marchaba, que votaba, que se exiliaba, que sobrevivía, que esperaba.

Pensaba en los estudiantes que se enfrentaron a tanquetas con escudos de cartón.

En los periodistas que siguieron informando cuando ya no había periódicos impresos.

En los presos políticos cuyos nombres se leen como letanías civiles.

En las familias partidas por fronteras que jamás imaginaron cruzar.

Pensaba, sobre todo, en lo que había quedado claro en Oslo: que la valentía venezolana no era excepcional. Era cotidiana.

Y esa cotidianidad era lo que el régimen nunca había logrado comprender.

De regreso en Venezuela, el gobierno reaccionó como se esperaba: con comunicados altisonantes, descalificaciones, acusaciones de conspiración, insultos dirigidos a Europa, a Estados Unidos, al Comité Nobel, a la oposición. Era un guion conocido, ejecutado con la torpeza de quien intenta sonar firme cuando en realidad está perdiendo el control de la narrativa.

Pero en las calles de Venezuela, esa retórica ya no producía temor. La gente comentaba lo ocurrido en Oslo como quien comenta un giro inesperado en una novela larga.

—La vieron —decía una vendedora en un mercado de Caracas—. Y nosotros también nos vimos.

—No estamos muertos —respondía su cliente—. Era eso lo que querían.

En barrios, urbanizaciones, pueblos y ciudades, la sensación era la misma: la persecución no había logrado borrar a Machado, y por extensión, no había logrado borrar al país que la respaldaba.

Ese reconocimiento —difuso, íntimo, poderoso— era el comienzo de una nueva fase.

Oslo no resolvió la tragedia venezolana.

No abrió cárceles.

No restituyó derechos.

No derribó al régimen.

No produjo un cambio inmediato.

Pero introdujo algo decisivo: la claridad moral que desarma al autoritarismo más que cualquier sanción.

La historia no cambia en un día.

Pero algunos días obligan a la historia a cambiar de velocidad.

Oslo fue uno de esos días.

No porque el régimen fuera a caer de inmediato.

No porque la violencia fuera a cesar.

No porque el exilio fuera a revertirse.

Y no porque Machado hubiera sido elevada a figura mesiánica.

Sino porque el país, en su sentido más profundo, había recuperado algo que el poder no quiso que recordara:

que la valentía no se decreta, ni se extingue, ni se exilia.

La valentía persiste.

Y persiste incluso cuando todo alrededor parece diseñado para pulverizarla.

El régimen de Maduro puede destruir instituciones, perseguir opositores, fabricar expedientes, intervenir universidades, vaciar partidos, colonizar territorios, controlar armas, reescribir leyes.

Puede administrar el miedo con precisión quirúrgica.

Puede dividir, censurar, chantajear, encarcelar.

Pero hay algo que no puede hacer:

no puede borrar la valentía de un pueblo que decidió no volverse como su opresor.

Ese es el límite real del poder autoritario.

Ese es el territorio que no se conquista.

Ese es el espacio donde comienza la verdadera política.

Y ese es el lugar —el único que importa— donde Venezuela sigue de pie.