Los colectivos chavistas se han convertido en fuerzas de choque paramilitares con licencia informal para saquear a cambio de reprimir a la población que proteste

Javier Corrales / The New York Times

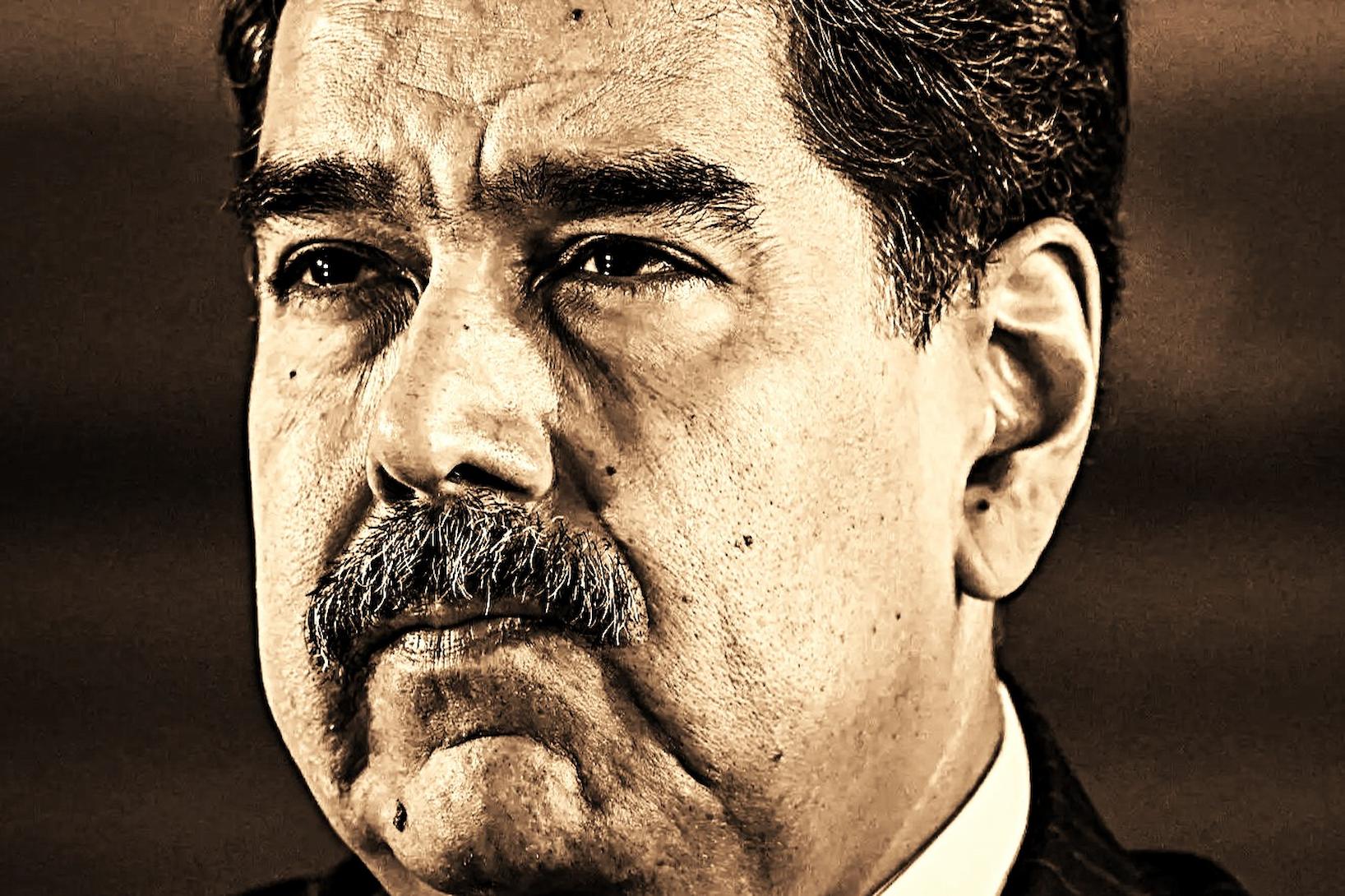

Desde el mismo día que asumió el poder como heredero de Chávez, los analistas han pronosticado la caída del presidente Nicolás Maduro. Pero el dictador venezolano se ha aferrado al poder, pese a haber gobernado durante una de las peores contracciones económicas de la historia moderna, con índices de aprobación en caída libre, derrotas electorales aplastantes y severas sanciones financieras internacionales.

La sobrevivencia de Maduro ofrece una clave para entender por qué es tan difícil derribar las autocracias. La resiliencia autocrática no es accidental. Es el resultado de una represión constante junto con la cooptación de instituciones políticas y económicas. Durante sus 12 años en el poder, Maduro ha construido un sistema de dos niveles: uno que ejerce un control casi totalitario sobre la inmensa mayoría de la sociedad y otro que funciona como una red de influencia lucrativa y descentralizada, integrada por aliados leales recompensados con poder discrecional y libertades económicas, profundamente interesados en garantizar la subsistencia del régimen.

Aunque nunca gozó de una base popular sólida, Maduro no comenzó siendo el dictador despiadado de hoy. Cuando fue elegido presidente de Venezuela en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, heredó un movimiento que en gran medida lo respaldaba como el sucesor designado por Chávez. Pero a medida que los precios del petróleo se desplomaron y la economía entró en crisis, el escaso apoyo popular que tenía se desvaneció y decidió abandonar cualquier pretensión de democracia.

Al comienzo de su mandato, frente a una inflación desbocada, Maduro amplió el uso de las llamadas leyes habilitantes que le permitían gobernar por decreto. Persiguió a las empresas que no cumplían los controles de precios y reprimió una importante protesta estudiantil contra el gobierno.

Con el paso del tiempo, Maduro comenzó a consolidar el primer nivel de su dictadura, valiéndose del repertorio clásico del autoritarismo. Persiguió a figuras políticas clave, encarceló a los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, y suspendió por un año del ejercicio público a María Corina Machado, entonces diputada y, hoy, la más reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz.

También empezó a manipular los procesos electorales con mayor descaro: modificó los calendarios de votación a su conveniencia, bloqueó un referendo que podía haberlo destituido, creó grupos opositores falsos, usó programas sociales para influir en el voto y llegó a prohibir abiertamente la participación de partidos y candidatos de la oposición.

Pasó la década siguiente llenando los tribunales de jueces complacientes, usando la ley como arma para silenciar a sus críticos, espiando a las Fuerzas Armadas y desatando una represión brutal contra los ciudadanos que protestaban contra su gobierno. Unas tácticas que alcanzaron su punto máximo en 2024, cuando Maduro, tras haber perdido las elecciones presidenciales frente a una coalición opositora organizada por Machado, recurrió a una combinación de manipulación electoral, un poder judicial leal y represión armada para declararse vencedor.

El segundo nivel de la dictadura de Maduro, y quizá el elemento más importante y distintivo de su estrategia de supervivencia, es lo que yo denomino “fusión funcional”: conceder a instituciones o grupos existentes la autoridad para desempeñar funciones económicas que tradicionalmente correspondían a otros sectores. Esta maniobra le ha permitido al régimen de Maduro cooptar a una masa crítica de instituciones y actores, convirtiéndolos en fervientes partidarios del statu quo.

Maduro ha permitido que altos mandos militares y del poder judicial participen en una amplia gama de negocios, legales e ilegales. Oficiales dirigen empresas estatales, crean empresas privadas que se benefician de contratos públicos y participan en redes de contrabando de gasolina, minerales y drogas. Los militares-empresarios amasan fortunas mientras el resto de la sociedad hace fila para comer. Saben que su prosperidad económica depende del favor del dictador.

Maduro también cooptó los colectivos, grupos organizadas que Chávez había creado para fortalecer la organización y control en los barrios. Bajo el mando de Maduro, muchos de estos colectivos se han convertido en fuerzas de choque paramilitares. A cambio de reprimir la disidencia, se les concede una licencia informal para saquear. Así evita, en gran medida, que las fuerzas armadas oficiales tengan que realizar la tarea más sucia —reprimir a los civiles— y al mismo tiempo le ofrece al régimen una negación plausible de responsabilidad.

El régimen de Maduro parece haber creado acuerdos de reparto de poder con grupos armados extranjeros, ha entregado de facto el control de partes del territorio venezolano a facciones disidentes de las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN. Estas organizaciones armadas han utilizado cada vez más a Venezuela como refugio y base de operaciones para actividades ilícitas, como la minería ilegal y el narcotráfico. A cambio, le quitan la presión al gobierno de prestar funciones estatales básicas en zonas remotas, y podrían estar ayudando al Estado a eludir las sanciones internacionales mediante el contrabando.

Este sistema alimenta y se nutre del colapso económico de Venezuela. Como solo quienes pertenecen al círculo más cercano de Maduro están a salvo de la arbitrariedad del Estado, el sector privado se ha marchitado, y el país ya no produce suficientes bienes y servicios para satisfacer la demanda. La asfixia económica vuelve aún más atractivo formar parte de esa confederación interna de poder.

La gran mayoría de quienes quedan fuera están condenados a una vida de pobreza, represión y desesperanza. No debería sorprender, por lo tanto, que millones de venezolanos hayan optado por la forma definitiva de escape: la migración.

La apuesta de Maduro es arriesgada. Su sistema ha cultivado una élite interna del régimen que, probablemente, concentra más poder que en otras autocracias; si lo desearan, podrían incluso apartarlo del poder. Es posible que el gobierno de Trump espere que la demostración de fuerza militar de Estados Unidos en el Caribe —y las amenazas de ataques terrestres dentro de Venezuela— provoquen este tipo de motín.

Pero incluso si estos grupos se rebelaran y lograran presionar con éxito a Maduro para que dejara el poder, es difícil decir qué ocurriría después. Es casi seguro que muchos no actuarían con la intención de fomentar un cambio total de régimen, sino de cambiar a Maduro por otra figura que preserve las redes exclusivas de clientelismo que los mantienen.

He aquí el principal desafío para cualquier intento futuro de desmantelar la dictadura en Venezuela. La sociedad civil difícilmente podrá reunir los recursos necesarios para desarticular la estructura política que Maduro ha construido. Cualquiera que aspire a establecer un nuevo orden político probablemente necesitará la cooperación de la confederación interna del régimen. Pero los miembros de esta clase privilegiada no estarán dispuestos a colaborar con esfuerzos que impliquen destruir el sistema del cual depende su poder.

E incluso si un miembro de la oposición llegara a remplazar a Maduro, eso no garantizaría necesariamente el regreso de la democracia en Venezuela. Sería necesario construir prácticamente desde cero un nuevo aparato estatal, con contrapesos institucionales efectivos, o de lo contrario los nuevos ganadores políticos podrían reproducir el mismo sistema profundamente corrupto, coercitivo y desigual que ha mantenido tan firmemente el poder de Maduro.

Maduro podrá ser odiado por la mayor parte de la sociedad y menospreciado incluso por muchos de sus propios aliados. Pero ha demostrado ser un astuto arquitecto de su régimen: uno en el que las únicas personas capaces de derribarlo son, precisamente, las que más perderían con su caída.