Existe el delito de prevaricación judicial cuando el juez o magistrados se nieguen a juzgar sin alegar causa legal o bajo pretexto de oscuridad

Amin Rivas Hernández

Algo no cuadra cuando, por circunstancias inexplicables, el reclamo de justicia de las víctimas de crímenes de lesa humanidad avanza con una lentitud pasmosa y un sepulcral silencio, que maltrata la esperanza de miles de víctimas y vitaliza a la impunidad. Esa lentitud y ese silencio exponen ante la Comunidad Internacional la credibilidad y profesionalismo del Alto Tribunal.

Existen cuatro elementos fundamentales de la investigación de la CPI que dejan más incógnitas que respuestas, que nos llevan a un mar de interrogantes que solo la fiscalía puede contestar: el umbral de investigación, la figura del fiscal adjunto, la complementariedad positiva y el caso blindado.

Las violaciones de derechos humanos en Venezuela comienzan con las protestas de 2002 y 2007. El fiscal general Luis Moreno Ocampo recibió denuncias sobre violaciones graves en Venezuela, pero que desestimó por considerar que no había indicios de competencia del Estatuto de Roma.

Su posición fue duramente criticada. Se le consideró parcializada. De haber actuado con mayor seriedad e imparcialidad, el fiscal habría tenido en sus manos la opción de frenar toda la pesadilla y crueldad que se desató hasta los días presentes.

El 8 de febrero de 2018, la fiscal Fatou Bensouda abrió formalmente el Examen Preliminar. El jurista James Stewart era el fiscal adjunto y encargado del caso Venezuela. Fue su colaborador directo y responsable de supervisar la dirección, la ejecución de las decisiones a nivel técnico y operativo y revisión de los informes del Examen Preliminar y su validación jurídica, que permiten emitir las conclusiones a la fiscal general.

La figura que da validez legal e institucional al Examen Preliminar es la fiscal general, pero todo el andamiaje y la estructura del proceso pasaba antes por las manos del “fiscal adjunto”, que autorizaba o recomendaba avances es las etapas del proceso y participaba en consultas con los Estados Parte y la sociedad civil.

El “Umbral de investigación” se refiere a la delimitación temporal y material de los hechos y que abarca desde abril de 2017 con la represión que originó el caso Venezuela I y presentados como posibles crímenes de lesa humanidad la persecución, la detención arbitraria, la tortura, la violencia sexual y otros actos inhumanos, con una responsabilidad directa atribuida a autoridades civiles, militares y cuerpos de seguridad como una sistemática política de Estado.

Bensouda determinó que no existían investigaciones nacionales genuinas, por lo cual la Corte tenía competencia de acuerdo con el principio de complementariedad. Esta decisión fue comunicada al régimen. Desde ese momento el Estado venezolano dio muestras de no tener intención política de realizar investigaciones responsables y justas.

Los hechos subsiguientes del caso Venezuela superó el umbral de investigación. Por tanto, ese escenario debía marcar el inicio de una fase activa de recolección de evidencias, identificación de responsables y eventual judicialización de los hechos. Sin embargo, el umbral se paralizó en el plano jurídico y la investigación pareciera haberse detenido en el plano político. Se transformó en una zona fantasma y la aplicación de la justicia se diluyó entre formalismos procesales y la diplomacia almíbar.

El 21 de junio de 2020, Fatou Bensouda declaró al Grupo de Diarios América que el proceso estaba próximo a una decisión. “Hemos avanzado significativamente, respecto a si los crímenes son de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma. En los próximos meses evaluaremos el tema de la admisibilidad, eso lo puedo anticipar, pero no puedo dar fecha precisa”, dijo.

El 5 de noviembre de 2020, Bensouda anunció a la comunidad internacional que existía una base razonable para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad. Exactamente la misma conclusión a la cual llegó en su propia investigación el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El 14 de diciembre de 2020, el informe sobre las actividades del Examen Preliminar de la fiscal Bensouda ante la Asamblea de Estados Parte, ratifica su conclusión de que los hechos en Venezuela son crímenes de lesa humanidad.

¿Por qué, si desde 2017 se identificó un umbral suficiente para abrir la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la CPI después de 8 años no ha presentado aún un solo caso concreto ante la Sala de Cuestiones Preliminares?

Fatou Bensouda concluyó su mandato y el 15 de junio de 2021 se juramenta el jurista inglés Karim Khan. El 3 de noviembre de ese año Khan anuncia en Caracas la finalización del Examen Preliminar y la apertura oficial de la investigación penal.

La apertura tuvo como fundamento y punto de partida las conclusiones formuladas por Bensouda en el Umbral que ella había delimitado, como fueron los hechos de represión sistemática desde abril de 2017. Quedó claro y firme que el Umbral Bensouda no fue modificado ni cerrado, sino que se convirtió en el punto de partida de la investigación formal de Khan, que lo amplió con otras denuncias recibidas bajo la figura de crímenes continuados.

El umbral de investigación determinado por la fiscal Bensouda y ampliado por el fiscal Khan es una pieza fundamental y determinante del proceso. Si se abrió la investigación penal, fue porque había una base razonable para hacerlo; las pruebas y los testimonios de las víctimas, así lo ratificaban.

La Fiscalía tiene todos esos elementos en su poder. ¿Porque no ha actuado? ¿Por qué no existe un responsable citado por la Fiscalía?

Si el umbral de investigación no ha cambiado, deberían existir evidencias suficientes individualizadas. ¿Por qué tanto silencio e indiferencia que sólo castiga a las víctimas que no reciben justicia y hace prevalecer la impunidad?

La Fiscalía, amparada en el principio de complementariedad, ha optado por un cauteloso intercambio de información con un régimen que, lejos de investigar genuinamente, como ya fue determinado por Bensouda, perfecciona mecanismos de impunidad y ha insistido recurrentemente en la negativa de reconocer que en Venezuela se hayan cometido crímenes graves contra la humanidad, sino que insiste que apenas sucedieron hechos leves y puntuales que habían sido investigados y castigados por el sistema interno.

Así, el caso Venezuela I se hundió en una especie de limbo judicial. Ni avanza a la Sala de Cuestiones Preliminares ni retrocede hacia un frio archivo. Mientras tanto, las víctimas siguen con la esperanza de que la justicia internacional actuará con la misma celeridad con que los crímenes fueron cometidos.

Sin embargo, algo no termina de cuadrar. Algunos hechos parecen haber sido echados al baúl del olvido, mientras que otros procesos se reinician sin explicación. Una peligrosa señal de que justicia se mueve en círculos y ofrece al régimen no una advertencia, sino un balón de oxígeno y tiempo.

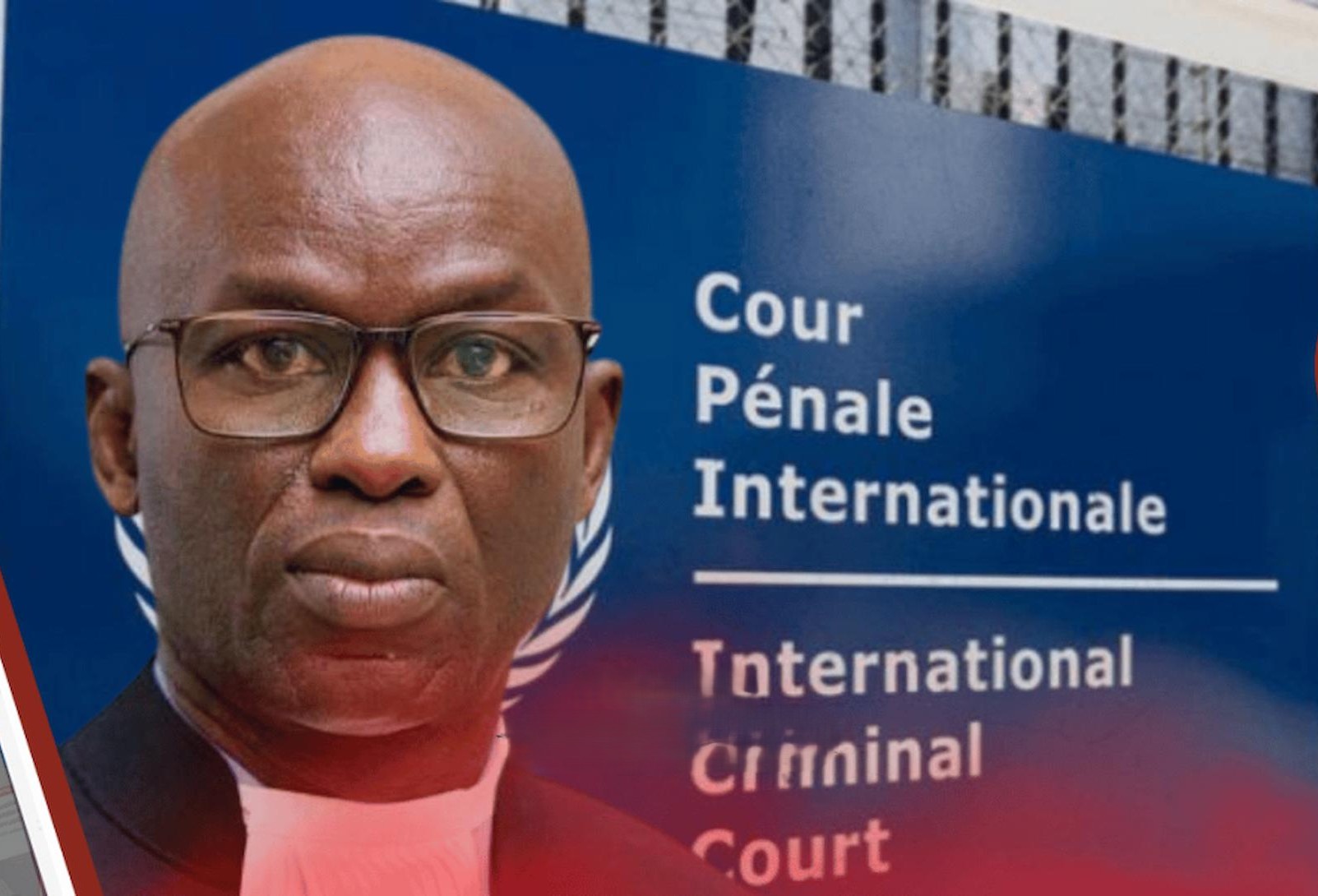

Mame Mandiaye, la pieza clave

El umbral de investigación del caso Venezuela I está definido y es tiempo de mover la justicia. Mame Mandiaye Niang, como fiscal encargado, no le debe darle más vueltas al trompo. La justicia internacional no puede depender de la paciencia de las víctimas, sino de la voluntad de quienes tienen el deber de hacerla avanzar.

La fiscal Fatou Bensouda declaró a los medios, que “el umbral de los casos de investigación estaba definido”. Por tanto, se había determinado la existencia de elementos suficientes para identificar a posibles responsables y se avanzaba a la fase de enjuiciamiento. Luego, el 3 de noviembre de 2021, esta conclusión fue ratificada por el fiscal general Karim Khan, que inició formalmente la investigación penal.

El 7 de marzo de 2022 fue juramentado como fiscal adjunto jurista senegalés Mame Mandiaye Niang y desde entonces actuó como jefe operativo de la investigación sobre Venezuela I, y su obligación era garantizar la continuidad, supervisión técnica y coordinación política del caso.

Mandiaye constituye el eje central del caso Venezuela I. Era el responsable directo de informar al fiscal Khan sobre los acontecimientos más relevantes y presentar las posibles decisiones estratégicas del caso.

Sus funciones incluían la supervisión y dirección del Programa 2700 de los Equipos Unificados de la Fiscalía, para la investigación y enjuiciamiento de situaciones especiales, que incluye la investigación sobre Venezuela I. También, dirigir, coordinar y supervisar el equipo de investigación y enjuiciamiento asignado del caso con el fin de asegurar la recolección y análisis de pruebas, testimonios y documentación sobre los crímenes de lesa humanidad.

Asimismo, es responsable de la relación institucional con el régimen, pero haciendo énfasis en la complementariedad –el requerimiento de que los órganos nacionales investiguen primero–, sin dejar de evaluar si las autoridades están investigando genuinamente los crímenes.

Cabe recordar que la fiscal Fatou Bensouda determinó en su momento que “no existían investigaciones nacionales genuinas en el régimen, por lo cual la Corte Penal Internacional tenía competencia de acuerdo con el principio de complementariedad.”

Mame Mandiaye tiene actualmente facultades para avanzar en la etapa de investigación del caso Venezuela I, incluida la evaluación de evidencias, responsabilidad de altos mandos, y accionar solicitud de órdenes de aprehensión o comparecencia ante la CPI.

Si todas las decisiones sustantivas del proceso pasaban por las manos y escrutinio de Mandiaye como fiscal adjunto. Él autorizaba o recomendaba los avances en las fases del proceso. En consecuencia, podemos concluir que Mandiaye, posee un conocimiento amplio y exhaustivo del acervo probatorio de la estrategia de la Fiscalía y de las conclusiones alcanzadas, respecto a la falta de cooperación genuina del régimen venezolano.

En consecuencia, al asumir la altísima responsabilidad en la conducción del caso, Mandiaye no debería alegar desconocimiento de la causa, ni tiene que “reiniciar” la evaluación de la complementariedad, que él mismo contribuyó a estructurar.

Su misión es garantizar la continuidad institucional y fortalecer las líneas ya establecidas por la Sala de Cuestiones Preliminares, que autorizó la investigación penal.

En su última declaración, Mame Mandiaye anunció que “la vía de la complementariedad dependerá de las iniciativas y acciones de Venezuela para implementar esfuerzos genuinos de rendición de cuentas a nivel nacional”. Una afirmación que no tiene sentido ni base válida.

Es totalmente inexplicable o irracional que se pretenda volver a comenzar a investigar hechor que ya fueron investigados. La justicia no puede seguir esperando una respuesta que no llegará, desde un sistema judicial que carece de independencia y voluntad genuina.

El fiscal Mandiaye dio forma y orientación en el marco de sus funciones a la memoria y cuenta que presentó el fiscal Karim Khan ante la XXIII Reunión de Estados Parte en La Haya el 2 de diciembre de 2024.

Allí Khan, con voz firme y determinante, reprendió al régimen venezolano por “la falta de avances concretos en la implementación de prácticas judiciales y leyes para proteger los derechos humanos y civiles de los venezolanos” y sentenció que “el camino de la complementariedad se agota y no puede ser una historia interminable.”

Khan manifestó que “la pelota estaba en el terreno del régimen”. Lamentablemente, el régimen no moverá nunca esa “pelota”, pero el fiscal Mandiaye si puede tomarla y ponerla en movimiento. Si no lo hace, no habrá justicia. Su deber, responsabilidad y obligación es que la haya.

La memoria y cuenta 2024 del fiscal Khan, en cuya elaboración, Mandiaye tuvo un papel estelar, sintetiza el resultado de un proceso de más de cuatro años de arduo trabajo e investigación, en el que la Fiscalía determinó la falta de autenticidad de las investigaciones alegadas por el régimen.

La Sala de Cuestiones Preliminares, en su decisión del 27 de junio de 2023, al autorizar la reanudación de la investigación penal, declaró que, “los procesos internos del régimen no cumplían con los estándares de independencia ni con la intención genuina y política de someter a los responsables a la justicia.”

En la solicitud del fiscal Khan a la Sala de Cuestiones Preliminares, del 1 de noviembre de 2023, concluyó con base en el artículo 17 del Estatuto de Roma, que “el régimen venezolano no estaba llevando a cabo investigaciones genuinas sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.”

Tal conclusión fue ratificada por la Sala de Apelaciones CPI el 1 de marzo de 2024, cuando rechazó las apelaciones presentadas por el régimen y mantuvo la autorización de investigación penal de la Sala de Cuestiones Preliminares.

En consecuencia, la etapa de la complementariedad positiva quedó superada en razón al derecho. Ahora corresponde la ejecución de la investigación penal en fase activa, conforme al artículo 53 del Estatuto de Roma.

No hay espacio para reinterpretaciones, ni para nuevos “plazos de espera”. La comunidad internacional es testigo de que en Venezuela no existe independencia judicial, pensar lo contrario, es prolongar el sufrimiento de las víctimas y pone en duda la misión y razón de ser de la Corte.

Es incuestionable que las altas funciones de Mame Mandiaye como fiscal adjunto le confieren un conocimiento integral del caso Venezuela, que le facilitará adoptar decisiones justas, firmes y oportunas, en consonancia con las expectativas de las innumerables víctimas de crímenes atroces que claman por justicia. Y esa justicia, señor fiscal Mandiaye, por razones humanitarias no puede seguir en pausa.