Cámaras en el baño, noches esposado y niños creciendo tras rejas: así se aprende a vivir sin derechos en el Helicoide. “El momento más peligroso era cuando los pasos se detenían frente a mi celda”.

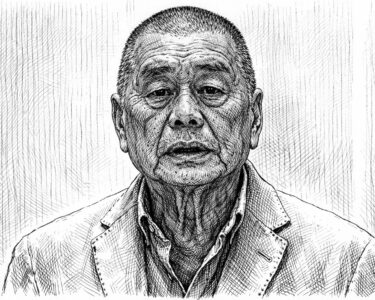

Gustavo Rivara

“Tú aquí no tienes derechos, imagínate que estás en Guantánamo, no te quejes”.

El hombre me lo dijo sin levantar la voz. Sobre la mesa había una botella de agua que nunca me ofrecieron y, detrás de mí, un guardia hacía sonar unas llaves con paciencia, como si el tiempo le perteneciera. En ese instante entendí que las reglas que conocía habían quedado afuera. Allí no importaban las leyes ni los procedimientos. Allí se obedecía.

El Helicoide no nació como cárcel. En los años cincuenta fue concebido como un centro comercial futurista: una espiral de concreto donde los autos subirían por rampas hasta vitrinas y exposiciones. El proyecto quedó inconcluso. Décadas después, bajo el chavismo, el edificio pasó a manos de los organismos de seguridad del Estado. Con la consolidación de la dictadura de Nicolás Maduro se convirtió en una de las cárceles políticas más temidas de Venezuela. Un instrumento de encierro y control político.

La puerta metálica se cerró detrás de mí con un golpe seco. Un guardia dijo: “Ahora sí estás dentro”. Nada más. Ni explicación ni derechos. El aire en los pasillos estaba cargado de humedad, sudor y cloro barato. Las luces permanecían encendidas, como si el día y la noche no existieran.

No me llevaron allí por un delito común. Estaba preso por razones políticas. Como muchos otros, fui detenido por expresar públicamente una posición que el poder consideró una amenaza. No hubo explicación clara ni una acusación. Solo la sensación de que cruzar cierta línea —decir algo, pensar distinto— bastaba para terminar encerrado.

Mi imputación era igual a la de casi todos: “traición a la patria”. No importaba que fuese argentino y que solo llevase dos semanas en Venezuela. Eso se demostraría en el juicio, que se iba a celebrar diez meses después, y que nunca se celebró. En Venezuela, los extranjeros no somos presos políticos sino rehenes. Nos utilizan para negociar con otros Estados. La ausencia de debido proceso es una historia repetida.

Había militares acusados de conspirar, activistas, periodistas, personas señaladas por incomodar al poder. La cárcel como extensión del conflicto político.

En la celda había hombres acostados sobre cartones. Uno me hizo espacio con el pie y dijo: Al llegar todos pensamos que esto se arregla rápido”. Después volvió a mirar el suelo. Nadie preguntó quién era yo. En El Helicoide cada historia es parte de una cadena sin fin ni principio.

Lo más difícil no era el hambre ni el calor sino la incertidumbre. No saber cuánto tiempo estaría ahí. No saber quién decidía sobre mi vida. Cada vez que se abría la puerta podía pasar cualquier cosa: un interrogatorio, un traslado, una amenaza o nada. El nada también desgasta.

Los interrogatorios empezaron pronto. Preguntas repetidas durante horas, silencios largos, cambios bruscos de tono. A veces no había golpes; otras sí había empujones, insultos o amenazas. Lo más eficaz era la presión psicológica. Me repetían que nadie sabía dónde estaba, que nadie vendría por mí, que colaborar era lo más inteligente. La voz tranquila era más peligrosa que el grito. Una vez el interrogador se inclinó hacia mí y dijo: “Tu problema es creer que tienes derechos”. La frase era una sentencia.

No siempre la tortura deja marcas visibles. Muchas veces era la arbitrariedad. Me levantaban de madrugada, me dejaban esperando en un pasillo durante horas y luego me devolvían sin explicación. Me llamaban solo para recordarme quién tenía el control. El cuerpo empezó a vivir en alerta constante.

Dormir tampoco era descansar. Algunas noches me dejaban esposado. Otras veces, con un arnés sujeto al cuerpo que limitaba los movimientos, como si incluso en el sueño tuviera que recordar quién mandaba. Cambiar de posición era difícil. El metal terminaba clavándose en las muñecas y cada movimiento era doloroso.

Despertaba varias veces con las manos dormidas, sin sentir bien los dedos, escuchando las respiraciones de los otros presos y el sonido lejano de las llaves. En esos momentos el encierro se volvía absoluto. No era solo la celda. Era mi propio cuerpo convertido en territorio vigilado.

Al principio intenté convencerme de que sería temporal. Después entendí que era parte del método: no dejar que el cuerpo se recuperara del todo. Dormir así no solo agotaba; era una forma de control permanente.

El baño era otra prueba diaria. Un espacio pequeño, húmedo, con olor ácido permanente. La puerta no cerraba bien. A veces no había agua; otras salía marrón. Pero lo peor no era eso. Había cámaras. Incluso allí. Cámaras vigilando cada movimiento. No había rincón sin vigilancia. Ni siquiera el momento más íntimo me pertenecía. Un preso viejo me dijo en voz baja: “Aquí quieren que olvides lo que es la privacidad”. La vigilancia total es parte del castigo.

Compartía celda con activistas políticos y militares Uno de ellos, ingeniero, repetía cada noche la fecha de cumpleaños de su hija. Le pregunté por qué lo hacía. “Si dejo de decirla, tengo miedo de olvidarla”, murmuró.

En algunos traslados veía otras celdas. Ahí descubrí que el encierro no era solo para hombres. Había mujeres presas. Algunas estaban con sus hijos pequeños. Verlos dentro de ese lugar fue uno de los golpes más duros. Niños acostumbrados al sonido metálico de las puertas y a las luces que nunca se apagaban del todo. Una vez una niña se asomó desde detrás de una reja mientras un custodio caminaba delante de nosotros. No dijo nada. Solo miraba.

Los carceleros no eran iguales. Algunos apenas hablaban. Otros disfrutaban el poder cotidiano. Uno pasaba contando los presos en voz alta como si revisara mercancía: “Uno, dos, tres…”. Si alguien pedía algo, respondía: “Aquí no pidan”. La crueldad era rutinaria y consistente.

Una noche escuché gritos en otro nivel del edificio. Después vino el silencio. Horas más tarde vi regresar a un detenido con la camisa pegada al cuerpo y la mirada perdida. Nadie preguntó qué había pasado. El silencio también es una forma de protección.

El miedo se instaló en el cuerpo. Aprendí a reconocer pasos, tonos de voz, el sonido de las llaves. Dormir se volvió fragmentado. Comer dejó de ser placer y pasó a ser cálculo. La comida llegaba sin horario fijo, a veces fría, a veces con olor agrio. La vez que escuchè mi nombre en el pasillo, creí que me había llegado la hora de morir.

Caminé detrás de un guardia sintiendo el corazón golpeándome el pecho. Pensé en mi familia. Pensé que desaparecería sin dejar rastro. Me dejaron solo en una oficina durante casi una hora. Después me devolvieron a la celda sin explicación. Ahí entendí que podían hacerlo cuando quisieran.

Las cárceles políticas no existen solo para castigar a quienes están dentro. También sirven para mandar un mensaje afuera. Cada detenido es una advertencia. El Helicoide produce miedo hacia dentro y hacia fuera.

Con el tiempo dejé de contar días. Había hombres que llevaban meses sin juicio, otros años esperando decisiones que nunca llegaban. Vi gente romperse. Uno dejó de hablar. Otro dejó de comer. Algunos rezaban en voz baja. Otros hacían chistes negros para no perder la cabeza.

Las visitas, cuando existían, eran breves y vigiladas. No podía decir todo. Había ojos escuchando. Ver a alguien querido era alivio y dolor al mismo tiempo. Después de despedirme, el silencio pesaba más.

El Helicoide no solo encierra cuerpos. Busca quebrar la idea misma de derechos. Convencerte de que dependes totalmente del sistema que te controla.

Cuando finalmente me dijeron que salía, no lo creí. El guardia firmó un papel y dijo: “Te vas”. Afuera, la luz me golpeó. El ruido de la calle parecía demasiado fuerte. Durante semanas despertaba esperando el sonido de una puerta metálica.

La gente pregunta qué fue lo peor. No es nada en particular. Es la acumulación: la arbitrariedad, la pérdida de libertad, la crueldad diaria, la certeza de que alguien puede decirte que no tienes derechos y que esa frase sea verdad.

Hoy puedo repetir aquella frase sin que nadie me la diga. En El Helicoide, el poder se ejerce hasta el último detalle —el sonido de unas llaves, una cámara en el baño, una puerta que se cierra sin explicación— y donde entendí algo que va más allá de mi historia personal. Lo que viví allí no fue una excepción, sino el funcionamiento normal de una estructura represiva que marca una época en Venezuela. El Helicoide no es solo el recuerdo de una cárcel. Es la forma en que la dictadura convirtió el miedo en método.