Cómo se construyó el régimen chavista, cómo gobernó sin rendir cuentas y qué empieza a fracturarse cuando la impunidad deja de ser segura.

Venezuela no se convirtió en una dictadura de la noche a la mañana ni por un golpe militar clásico. Terminó siendo una dictadura porque quienes llegaron al poder se propusieron desde el primer día y paso a paso, vaciar de contenido la democracia desde dentro. Cada elección, cada reforma institucional y cada atajo legal formaron parte de un proceso deliberado de concentración del poder y de instauración de un sistema que presentaron como el socialismo del siglo XXI.

Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales de diciembre de 1998. El hecho es indiscutible. Lo que suele omitirse es su alcance político real. No obtuvo una votación excepcional en términos históricos ni inauguró una hegemonía popular. Sacó menos votos absolutos que Carlos Andrés Pérez en 1973 y que Jaime Lusinchi en 1983, en contextos con menor población electoral. Su triunfo fue el resultado de un colapso del sistema de partidos tradicionales después de dos intentos de golpe de Estado y de un voto castigo masivo, no de un mandato refundacional.

Fraude fundacional

La ruptura decisiva no se produjo en la elección presidencial, sino en 1999, con la convocatoria y el diseño de la Asamblea Nacional Constituyente. Ese fue el momento en que la democracia venezolana dejó de ser imperfecta para volverse funcional al autoritarismo. El Polo Patriótico, núcleo político del chavismo, se fragmentó deliberadamente en decenas de listas y organizaciones satélite como parte de una operación consciente para distorsionar la voluntad popular.

El resultado fue una desproporción extrema. Con alrededor del 30-35 por ciento del voto nacional, el bloque chavista obtuvo 125 de los 131 escaños de la Asamblea Constituyente. La oposición quedó reducida a seis representantes, sin capacidad real de incidencia, veto ni control. No fue una anomalía estadística ni una casualidad del sistema electoral: fue ingeniería política destinada a capturar el poder constituyente y excluir a las minorías.

La captura del poder constituyente no agotó el proyecto. Exigió un soporte material que eliminara autonomías y financiara la permanencia.

A partir de ese punto, la redacción de la Constitución de 1999 se hizo sin contrapesos efectivos. El texto no fue un pacto plural ni un consenso nacional. Fue el acta de nacimiento jurídica de un proyecto de poder personalista, diseñado para concentrar autoridad, debilitar controles y preparar el terreno para la permanencia indefinida en el poder.

La consolidación del poder político estuvo acompañada de una transformación deliberada del modelo económico. A partir de 2001, el régimen emprendió una oleada de expropiaciones masivas que no buscó corregir desigualdades ni modernizar la economía, sino destruir autonomía económica y eliminar centros independientes de poder. Empresas productivas fueron intervenidas, desmanteladas o convertidas en instrumentos clientelares.

La propiedad privada dejó de ser una garantía y pasó a ser una concesión revocable. El mensaje fue claro: ningún actor económico podía operar fuera de la tutela del poder político.

El punto de quiebre fue la politización total de PDVSA tras el despido de más de 18.000 técnicos y profesionales en 2003. La purga sacrificó capacidad productiva, conocimiento técnico y sostenibilidad financiera a cambio de lealtad política. La principal empresa del país dejó de ser un activo estratégico para convertirse en una caja de financiamiento político y geopolítico.

La destrucción del bolívar completó el cuadro. Devaluaciones sucesivas, reconversiones monetarias fallidas e hiperinflación licuaron salarios, ahorros y pensiones. La política monetaria no buscó estabilidad ni crecimiento, sino adaptación del régimen a una economía de sobrevivencia, dolarizada de facto y profundamente desigual.

En paralelo, el endeudamiento externo funcionó como mecanismo opaco de transferencia de recursos. Los acuerdos financieros con China, presentados como cooperación estratégica, comprometieron grandes volúmenes de petróleo futuro sin control parlamentario ni rendición de cuentas. Más que financiamiento para el desarrollo, fueron esquemas de captura de rentas y corrupción estructural.

La economía como botín

El control del poder no se sostuvo únicamente en el diseño institucional y la destrucción económica. Se sostuvo, de manera creciente, en la represión sistemática. Venezuela mantuvo durante años centenares de presos políticos sometidos a detenciones arbitrarias, incomunicación prolongada, tortura documentada y juicios sin garantías.

La prisión política no fue una respuesta excepcional a momentos de crisis. Fue un instrumento regular de disciplinamiento social y neutralización del disenso. La detención selectiva, el hostigamiento judicial y el uso del sistema penal como arma política se integraron a la rutina del poder. Se incorporaron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y el uso de cuerpos de seguridad como fuerzas de intimidación territorial. La violencia no fue un exceso coyuntural: fue una técnica regular de gobierno.

El efecto acumulativo fue la destrucción del espacio cívico. La protesta fue criminalizada, la organización social fue infiltrada y la ciudadanía fue empujada a la resignación o al exilio. Más de ocho millones de venezolanos abandonaron el país no por razones económicas aisladas, sino por la combinación de represión, empobrecimiento y ausencia de futuro.

Ceder soberanía por protección

La supervivencia del régimen venezolano no dependió solo del control interno. Se apoyó en una red de alianzas internacionales con Estados autoritarios y regímenes de vocación antidemocrática. Cuba se convirtió en socio estructural, con influencia directa en inteligencia, seguridad y control social. Irán aportó cooperación estratégica y logística. La Rusia de Vladimir Putin brindó respaldo político, militar y financiero. Corea del Norte fue integrada como socio simbólico y tecnológico en materia de seguridad.

Tales alianzas no respondieron a afinidades ideológicas abstractas. Respondieron a una lógica de supervivencia del poder: intercambiar soberanía por protección. El régimen venezolano ofreció recursos, territorio y alineamiento geopolítico a cambio de asesoría represiva, cobertura diplomática y blindaje frente a sanciones y procesos judiciales.

Este entramado internacional permitió al chavismo resistir presiones externas durante años y prolongar un modelo de poder que, en condiciones normales, habría colapsado mucho antes. También explica por qué la crisis venezolana dejó de ser un asunto interno y se convirtió en un problema de seguridad regional e internacional.

La represión interna, a su vez, necesitó respaldo externo para resistir sanciones y aislamientos prolongados.

El día en que la impunidad se resquebrajó

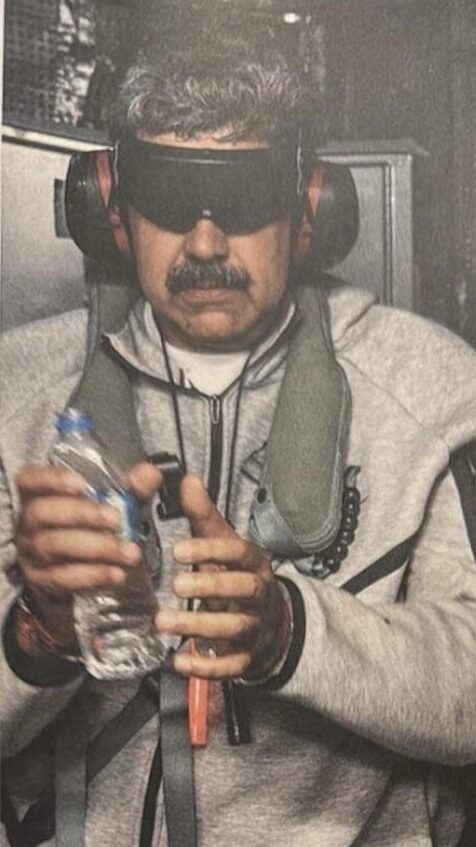

La captura de Nicolás Maduro no debe leerse como un episodio aislado ni como el desenlace natural de una crisis personal. Debe leerse como la ruptura de un principio que sostuvo al régimen durante más de dos décadas: la certeza de que el control del poder garantizaba impunidad absoluta, dentro y fuera de Venezuela.

Durante años, el chavismo gobernó bajo la convicción de que ningún actor internacional estaba dispuesto (o en condiciones) de cruzar el umbral que separa la presión política de la acción ejecutiva con consecuencias penales. Sanciones, declaraciones y condenas fueron absorbidas por un sistema que aprendió a resistir el aislamiento, a negociar tiempo y a convertir la excepcionalidad en rutina.

La operación anunciada por Estados Unidos alteró ese cálculo. Al presentar la captura como una acción ejecutada en coordinación con agencias de cumplimiento de la ley, el eje del conflicto se desplaza del terreno exclusivamente político o militar al judicial. No se trata solo de fuerza; se trata de jurisdicción, custodia y procesamiento. Ese desplazamiento redefine incentivos en toda la estructura residual del poder.

El mensaje implícito es claro: el liderazgo ya no funciona como escudo. La lealtad ya no garantiza protección. La permanencia en el aparato del Estado deja de ser una garantía frente a responsabilidades individuales. En un régimen construido sobre la disciplina, el miedo y la expectativa de impunidad, ese cambio tiene efectos corrosivos inmediatos.

La exigencia pública de una prueba de vida por parte de la cúpula del poder confirma la pérdida de control narrativo. No es un gesto retórico: es la admisión de que el centro de gravedad del poder se desplazó fuera del país. A partir de ese momento, la comunicación oficial deja de ordenar los hechos y pasa a reaccionar.

Este quiebre no implica automáticamente una transición política ordenada ni la desarticulación inmediata del régimen. Implica algo más elemental: la ruptura del pacto tácito que mantenía cohesionada a la élite gobernante. Cuando la impunidad deja de ser segura, emergen fisuras, cálculos individuales y disputas internas.

El impacto se extiende más allá del núcleo político. Afecta a mandos militares, operadores económicos, intermediarios financieros y aliados internacionales que habían construido sus decisiones sobre la presunción de intangibilidad del liderazgo. La captura introduce incertidumbre jurídica allí donde antes había certezas autoritarias.

En este punto, el proceso queda abierto. No hay desenlace escrito ni cronograma cerrado. Lo que sí se ha quebrado es una premisa fundamental del régimen: que el poder, una vez capturado, podía ejercerse sin consecuencias personales. A partir de ahora, ese supuesto deja de ser operativo, y con él se resquebraja la arquitectura que sostuvo al sistema durante años.

Un presente sin libreto

Los escenarios que se abren tras la captura de Nicolás Maduro no describen un itinerario ordenado ni una secuencia previsible. Describen un campo de tensiones simultáneas, con actores que reaccionan en tiempo real a la ruptura de una premisa que parecía inamovible. No hay transición automática ni vacío neutro. Hay fuerzas en movimiento.

En el plano interno, el escenario inmediato incluye a mandos militares intermedios, gobernadores, jefaturas policiales y operadores económicos que administran poder territorial y recursos. No actúan como bloque ni responden a una línea única: recalibran costos personales, exposición jurídica y márgenes de supervivencia en un entorno donde la lealtad vertical dejó de ofrecer garantías. En ese mismo campo operan estructuras de seguridad paralelas y colectivos con control de zonas urbanas, capaces de interrumpir servicios, bloquear flujos o ejercer intimidación localizada. No se trata de una confrontación convencional, sino de un uso táctico del desorden como forma de preservar relevancia y capacidad de presión en un contexto de autoridad erosionada.

En paralelo, emerge el escenario de recomposición institucional parcial. Actores civiles con trayectoria institucional –exfuncionarios, cuadros técnicos desplazados, intermediarios financieros– exploran canales discretos con actores internacionales. No buscan protagonismo público inmediato; buscan reposicionamiento y protección en un escenario de reglas inciertas. Mandos intermedios y actores civiles pueden explorar canales de comunicación con actores internacionales y con referentes políticos internos, buscando reposicionarse ante un eventual reordenamiento del poder. Este movimiento es silencioso, fragmentario y profundamente inestable.

En el plano externo, los escenarios también se superponen. Estados con intereses directos —aliados del régimen y gobiernos vecinos— ajustan su discurso y sus movimientos. Algunos insisten en marcos multilaterales para ganar tiempo; otros observan la evolución judicial para recalibrar reconocimiento y cooperación. Algunos gobiernos optarán por una lectura estrictamente jurídica del proceso, atentos a procedimientos, custodias y jurisdicciones. Otros intentarán capitalizar el momento en clave geopolítica denunciando violaciones de soberanía o reclamando mediaciones multilaterales que, en la práctica, buscan ganar tiempo o preservar aliados.

La variable decisiva en el corto plazo no es la proclamación de un nuevo poder, sino la velocidad con la que se acumulen hechos verificables: liberaciones, órdenes judiciales, reconfiguración de mandos, señales económicas concretas. En ausencia de esos hechos, el terreno seguirá siendo volátil.

En ese presente sin libreto, el espacio civil no está vacío. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia ocupan un lugar singular. No controlan instituciones ni disponen de fuerza coercitiva, pero concentran una legitimidad política verificable, construida en procesos electorales recientes frente a un régimen que negó condiciones de competencia y luego perdió la impunidad. Su peso no deriva de la capacidad de imponer decisiones, sino de haber canalizado una mayoría social desarmada que persiste incluso en ausencia de garantías.

Su margen de acción está condicionado por variables que no dependen exclusivamente de ellos: la recomposición —o fragmentación— de la Fuerza Armada, el comportamiento de los mandos intermedios, la reacción de los actores económicos y el ritmo del proceso judicial internacional. No encarnan un desenlace, pero sí un punto de referencia inevitable en cualquier intento de reorganización política que aspire a algo más que una recomposición autoritaria.

La disputa que se abre no es, por tanto, entre pasado y futuro idealizado, sino entre distintas formas de administrar el vacío que deja la pérdida de impunidad. En ese terreno, la legitimidad civil existe, pero no gobierna; el poder coercitivo persiste, pero ya no decide en soledad.

Mientras el terreno político se reacomoda, el plano judicial avanza con lógicas propias.

Tiempo de custodia y, tribunales y espera

Cuando una operación es presentada como coordinada con agencias de cumplimiento de la ley de Estados Unidos, la custodia inicial suele quedar bajo autoridades federales con competencia penal. Esto implica control sobre el traslado, el acceso a abogados, la preservación de evidencia y la integridad física del detenido, conforme a protocolos federales. La custodia no equivale a imputación inmediata, pero fija quién administra el tiempo inicial del proceso.

Jurisdicción

La jurisdicción aplicable depende de los cargos existentes y de los tribunales que los hayan admitido previamente. En el caso de procesos federales en Estados Unidos, la jurisdicción se activa por acusaciones ya presentadas o selladas, lo que permite audiencias iniciales, comparecencias y eventuales solicitudes de detención preventiva. La condición previa del detenido como jefe de Estado no anula la jurisdicción penal cuando los tribunales han afirmado previamente su competencia.

Tiempos judiciales

Los tiempos no son inmediatos ni lineales. Tras la custodia inicial, pueden producirse audiencias preliminares, solicitudes de aplazamiento, litigios sobre competencia y discusiones sobre condiciones de detención. Estos plazos responden a procedimientos judiciales formales y no a calendarios políticos. En paralelo, pueden coexistir procesos en otras jurisdicciones o solicitudes de cooperación judicial internacional.

Coexistencia de planos

El plano judicial puede avanzar a un ritmo distinto del político. La apertura de procesos, la presentación de pruebas o la fijación de audiencias no determinan, por sí mismas, decisiones de reconocimiento internacional, reconfiguración institucional interna o levantamiento de sanciones. Cada plano mantiene su lógica propia.