En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro no solo ha sumido a su población en la miseria, sino que se ha convertido en un actor central del crimen organizado transnacional. Su implicación en el tráfico de oro, personas y cocaína es estructural. A través de redes como el Tren de Aragua y en alianza con las disidencias de las FARC y el ELN, el régimen no solo tolera el delito: lo instrumentaliza. Recluta a los más vulnerables, los empuja a delinquir por necesidad o coacción, y luego los deja expuestos al fuego cruzado entre mafias y operaciones militares extranjeras. Así, el Estado no protege a sus ciudadanos: los convierte en blanco.

En septiembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su país se encuentra en un “conflicto armado no internacional” contra los cárteles del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Esta declaración, contenida en un memorando enviado al Congreso, ha servido como base jurídica para una serie de ataques militares contra embarcaciones que Washington vincula con el tráfico de drogas. En apenas dos meses, 69 personas han muerto en 18 ataques extrajudiciales, sin que se haya presentado evidencia pública de que las víctimas pertenecieran a organizaciones terroristas o criminales.

Uno de los casos más emblemáticos es el de una lancha interceptada en aguas del Caribe en 2020, en la que viajaban pescadores y obreros venezolanos reclutados para transportar cocaína. La nota de Associated Press sobre este incidente plantea una pregunta inquietante: ¿puede considerarse narcotraficante a quien, por necesidad extrema, acepta transportar droga sin formar parte estructural de una red criminal? Y más aún: ¿puede justificarse su ejecución como parte de una guerra legítima?

Este ensayo analiza críticamente la doctrina de guerra no internacional adoptada por Estados Unidos, sus implicaciones jurídicas y éticas, y el papel del gobierno venezolano en la explotación de los pobres como carne de cañón del narcotráfico. Se argumenta que la ofensiva estadounidense, aunque dirigida contra redes criminales, corre el riesgo de criminalizar a víctimas del sistema: pescadores, jornaleros, migrantes, todos ellos empujados por la miseria y abandonados por un Estado que los traicionó.

El caso AP: pescadores, cocaína y muerte

En abril de 2020, una lancha rápida que transportaba cocaína fue interceptada por fuerzas venezolanas en el Caribe. El ataque dejó varios muertos y dos sobrevivientes, quienes fueron posteriormente extraditados a Estados Unidos. La nota de AP revela que los acusados eran pescadores y obreros de la construcción, reclutados por redes criminales para transportar droga a cambio de una paga que apenas cubría sus necesidades básicas.

Uno de los sobrevivientes, identificado como José Luis, declaró ante el tribunal que había sido contactado por un intermediario en La Guaira, quien le ofreció 500 dólares por un viaje de tres días. “Yo no sabía a quién pertenecía la carga. Solo me dijeron que era un trabajo de transporte”, afirmó. Su abogado, María Fernanda Rivas, sostuvo que “no eran combatientes, eran jornaleros del mar. No tenían armas, no sabían a quién servían. Eran víctimas de un sistema que los empuja a delinquir para sobrevivir”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no los acusó de ser líderes del narcotráfico, sino de “conspiración para distribuir sustancias controladas”. Esta figura legal permite procesar a quienes colaboran en el transporte de drogas sin necesidad de probar que pertenecen a una organización criminal. Sin embargo, el hecho de que hayan sido atacados militarmente antes de ser juzgados plantea serias dudas sobre el respeto al debido proceso.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó los ataques como “inaceptables” y exigió una investigación independiente. Volker Türk, alto comisionado, declaró que “estos ataques y su creciente coste humano son inaceptables. Estados Unidos debe detener estos ataques y tomar todas las medidas necesarias para garantizar que sus operaciones respeten el derecho internacional humanitario”.

El caso de los pescadores venezolanos ilustra una paradoja jurídica: por un lado, se les reconoce como trabajadores explotados por redes criminales; por otro, se les ejecuta como si fueran combatientes enemigos. Esta ambigüedad revela una falla estructural en la doctrina de guerra contra el narcotráfico: la incapacidad de distinguir entre líderes criminales y víctimas del sistema.

La doctrina Trump: conflicto armado no internacional

La notificación del presidente Donald Trump al Congreso de Estados Unidos de un “conflicto armado no internacional” contra organizaciones narcoterroristas que operan en el Caribe y el Pacífico, no fue acompañada de una resolución del Congreso ni de una autorización específica para el uso de la fuerza, pero ha servido como base para una serie de operaciones militares que han resultado en la muerte de decenas de personas en altamar.

La figura del “conflicto armado no internacional” tiene un fundamento jurídico en el derecho internacional humanitario. El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, establece normas mínimas para los conflictos armados que no son de carácter internacional, es decir, aquellos que ocurren dentro del territorio de un solo Estado o entre un Estado y actores no estatales. Sin embargo, su aplicación a operaciones transnacionales contra el narcotráfico es controvertida.

La expansión del concepto de guerra

La administración Trump se basa en una interpretación expansiva del derecho de los conflictos armados. Por tanto, los cárteles de la droga —al ser considerados “organizaciones narcoterroristas”— pueden ser tratados como enemigos armados, incluso si no representan a un Estado ni participan en un conflicto político tradicional. Tal lógica permite a Estados Unidos usar fuerza letal contra miembros de estas organizaciones sin juicio previo, siempre que se cumplan ciertos criterios operativos.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de EE UU, declaró que “los cárteles habían cruzado la línea: ya no son solo criminales, son enemigos armados que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos. No necesitan uniforme ni bandera para ser combatidos como tales”. Sus palabras resumen el espíritu de la doctrina: una guerra sin frentes definidos, sin campos de batalla convencionales, sin reglas claras de rendición o protección.

Implicaciones legales y éticas

La aplicación de esta doctrina plantea serios desafíos al derecho internacional. En primer lugar, para que exista un “conflicto armado no internacional” deben cumplirse ciertos criterios objetivos: intensidad del conflicto, organización del grupo armado, control territorial, entre otros. En el caso de los cárteles, si bien poseen armamento, jerarquías y capacidad de violencia sostenida, no controlan territorio de forma estable ni se enfrentan al Estado en términos políticos o militares tradicionales.

Además, el uso de la fuerza letal contra embarcaciones en aguas internacionales —sin orden judicial, sin identificación plena de los ocupantes, sin posibilidad de rendición— puede constituir una violación del principio de distinción y proporcionalidad que rige el derecho humanitario. Como señala la jurista colombiana Catalina Botero:

“La guerra contra el narcotráfico no puede convertirse en una licencia para matar. Si no hay combate, si no hay inminencia, si no hay juicio, estamos ante ejecuciones extrajudiciales”.

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha advertido en múltiples ocasiones sobre los riesgos de aplicar el derecho de los conflictos armados a situaciones de criminalidad organizada. En un informe de 2023, el CICR sostuvo que “la lucha contra el crimen, por más violento que sea, debe regirse por el derecho penal y no por el derecho de la guerra. Confundir ambos marcos debilita las garantías fundamentales y erosiona el Estado de derecho”.

La guerra desde el aire (y el mar)

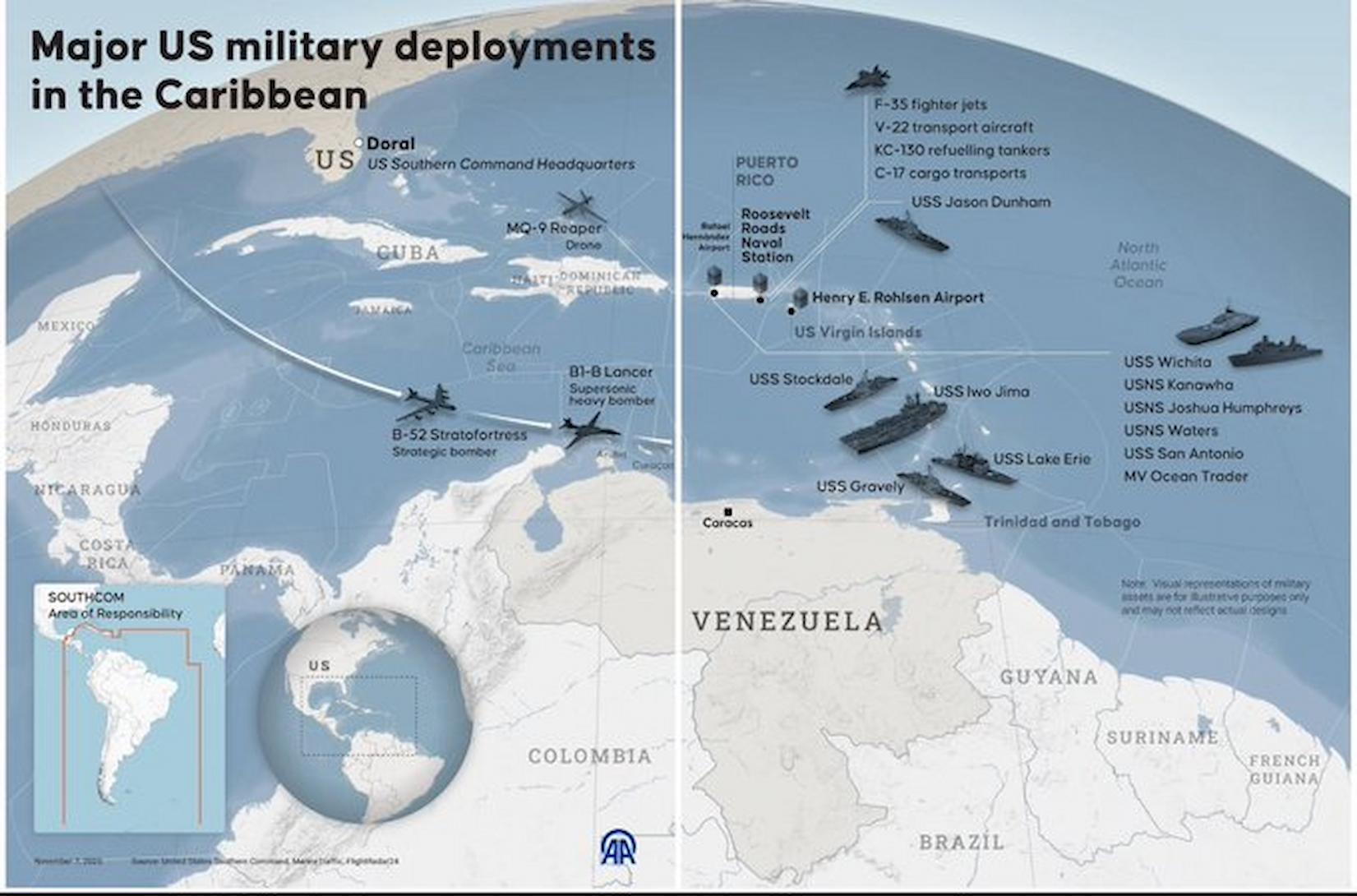

Desde la declaración de Trump, Estados Unidos ha intensificado sus operaciones en el Caribe y el Pacífico. Drones de vigilancia, interceptores navales y comandos especiales han sido desplegados para identificar y neutralizar embarcaciones sospechosas de transportar drogas. Según datos del Comando Sur, entre septiembre y noviembre de 2025 se han realizado al menos 18 operaciones letales, con un saldo de 69 muertos y ningún detenido.

Las operaciones no han sido transparentes. No se han publicado los nombres de las víctimas, ni las pruebas que justificaran los ataques, ni los protocolos utilizados para verificar la identidad de los ocupantes. En muchos casos, las embarcaciones fueron destruidas y no se recuperaron cuerpos ni se documentaron los hechos. La opacidad preocupa a organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad hemisférica.

El exfiscal federal estadounidense Kenneth Blanco advirtió en una entrevista con Foreign Policy que “la falta de supervisión judicial en estas operaciones crea un vacío legal peligroso. No se puede combatir el crimen con métodos que socavan el Estado de derecho. Si el enemigo no tiene rostro, cualquiera puede serlo”.

¿Guerra o persecución penal?

Uno debate sin dilucidar es si el narcotráfico debe ser combatido como una amenaza militar o como un fenómeno criminal. La diferencia no es solo semántica: implica marcos jurídicos, estándares probatorios y mecanismos de rendición de cuentas completamente distintos.

En el marco penal, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Tiene derecho a un juicio justo, a defensa legal, a conocer las pruebas en su contra. En el marco de un conflicto armado, un combatiente enemigo puede ser atacado sin previo aviso, siempre que se cumplan las reglas del derecho humanitario. Aplicar este segundo marco a pescadores, migrantes o transportistas sin pruebas claras de su pertenencia a un grupo armado podría considerarse “una forma de deshumanización legal”.

El caso de los pescadores venezolanos ilustra esta tensión. Si eran simples transportistas reclutados por necesidad, debieron ser procesados penalmente, no ejecutados. Si eran combatientes, ¿dónde están las pruebas de su pertenencia a una organización armada? ¿Dónde está la proporcionalidad del ataque? ¿Dónde está la posibilidad de rendición?

La guerra invisible: cifras, zonas grises y víctimas

Desde que Estados Unidos declaró su “conflicto armado no internacional” contra organizaciones narcoterroristas en septiembre de 2025, al menos 18 operaciones militares han sido ejecutadas en aguas del Caribe y el Pacífico. Según datos del Comando Sur, estas acciones han resultado en la muerte de 69 personas, la destrucción de 14 embarcaciones y la incautación de más de 12 toneladas de cocaína. Sin embargo, no se ha informado de detenciones, juicios ni identificación pública de las víctimas. La guerra se libra en silencio, sin cámaras, sin nombres, sin cuerpos.

Cifras sin rostro

Las cifras oficiales provienen de comunicados del Departamento de Defensa y del Comando Sur, que destacan el éxito operativo de las misiones. En uno de ellos, fechado el 17 de octubre de 2025, se afirma que “una embarcación hostil fue neutralizada a 120 millas náuticas al norte de la Guajira colombiana, con una carga de 1.2 toneladas de cocaína a bordo. Todos los ocupantes fueron abatidos. No hubo bajas estadounidenses”. No se menciona cuántas personas murieron, ni quiénes eran, ni si se intentó su captura.

Esta opacidad ha sido criticada por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que han exigido transparencia y rendición de cuentas. En un comunicado conjunto, ambas organizaciones señalaron que “la falta de información sobre las víctimas, las circunstancias de los ataques y los criterios de selección de objetivos impide evaluar la legalidad de estas operaciones. El uso de la fuerza letal debe ser el último recurso, no la primera opción”.

La ausencia de datos verificables también impide a las familias de las víctimas reclamar justicia. En el caso de los pescadores venezolanos atacados en 2020, los cuerpos nunca fueron recuperados. Sus familiares no recibieron notificación oficial, ni acceso a los restos, ni explicación alguna. Solo supieron de su muerte por rumores y por la nota de prensa publicada años después.

Zonas grises del derecho

La ofensiva estadounidense se desarrolla en una zona jurídica ambigua. Al operar en aguas internacionales, fuera del territorio de Estados Unidos, y contra personas que no son ciudadanos estadounidenses, el gobierno alega que no está obligado a aplicar el derecho penal ordinario. Al mismo tiempo, al no tratarse de un conflicto armado tradicional, tampoco se aplican plenamente las normas del derecho internacional humanitario.

Esta ambigüedad permite una flexibilidad operativa que, en la práctica, se traduce en impunidad. Como señala el profesor de derecho internacional Marco Sassòli, “cuando un Estado se arroga el derecho de matar sin rendir cuentas, fuera de su territorio y sin control judicial, estamos ante una erosión peligrosa del orden jurídico global. El precedente que se sienta es que cualquier país puede declarar una guerra unilateral contra un enemigo difuso y actuar sin límites”.

El gobierno de Estados Unidos sostiene que sus operaciones cumplen con el principio de necesidad militar y que se toman medidas para minimizar daños colaterales. Sin embargo, no ha publicado los protocolos de identificación de objetivos, ni los criterios para determinar si una embarcación es “hostil”, ni los mecanismos de verificación posterior. En ausencia de estos elementos, la legalidad de las operaciones no puede ser evaluada de forma independiente.

El papel de Venezuela

Buena parte de las operaciones se han concentrado en rutas marítimas que parten de las costas venezolanas. Esto no es casual: Venezuela se ha convertido en uno de los principales corredores de cocaína hacia Centroamérica, el Caribe y Europa. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, más del 30% de la cocaína que sale de Colombia transita por territorio venezolano, aprovechando la debilidad institucional, la corrupción militar y la falta de cooperación internacional.

El gobierno de Nicolás Maduro ha negado cualquier vínculo con el narcotráfico, pero múltiples informes de inteligencia y testimonios judiciales en Estados Unidos lo vinculan con el llamado “Cartel de los Soles”, una red de altos mandos militares y funcionarios que facilita el tráfico de drogas a cambio de sobornos y protección.

En 2020, el Departamento de Justicia presentó cargos por narcoterrorismo contra Maduro y varios de sus colaboradores, acusándolos de “inundar a Estados Unidos con cocaína”.

Esta connivencia entre el Estado venezolano y las redes criminales ha dejado a la población civil en una situación de extrema vulnerabilidad. Los pescadores, campesinos y migrantes son reclutados por intermediarios que operan con impunidad, ofreciendo sumas irrisorias por transportar cargamentos de droga. Muchos aceptan por necesidad, sin conocer los riesgos ni las consecuencias legales. Otros son coaccionados, amenazados o engañados.

Vidas descartables

En este contexto, los muertos en altamar son vidas descartables. No tienen nombre, no tienen defensa, no tienen país que los reclame. Son pobres, migrantes, trabajadores informales, muchas veces sin documentos. Para los operadores militares, son “objetivos hostiles”. Para los gobiernos, son “daños colaterales”. Para sus familias, son ausencias sin explicación.

El sociólogo mexicano Raúl Zibechi ha descrito este fenómeno como “zonas de sacrificio humano”, territorios donde la vida pierde valor y la violencia se vuelve estructural. En su análisis, “la guerra contra el narcotráfico no se libra en los centros de poder, sino en las periferias, donde los cuerpos son prescindibles y la ley es una excepción”.

Narcotráfico, pobreza y reclutamiento forzado

El caso de los pescadores venezolanos es paradigmático. No eran combatientes, no estaban armados, no tenían antecedentes penales. Eran hombres que buscaban sobrevivir en un país devastado por la hiperinflación, la escasez y la represión. Su muerte no fue noticia. Su historia solo salió a la luz por una investigación periodística años después. Y aun así, no ha habido justicia.

La guerra contra el narcotráfico no se libra en los salones diplomáticos ni en los centros financieros. Se libra en los márgenes: en pueblos costeros sin agua potable, en barrios sin luz, en comunidades donde el Estado ha desaparecido. Allí, la pobreza no es solo una condición económica, sino una vulnerabilidad estructural que convierte a miles de personas en blanco fácil para el reclutamiento criminal.

El eslabón más débil

En Venezuela, la crisis humanitaria ha alcanzado niveles sin precedentes. Según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), más del 90% de la población vive en pobreza, y más del 60% en pobreza extrema. El desempleo, la inflación y la migración masiva han desmantelado el tejido social. En este contexto, el narcotráfico no solo encuentra rutas, sino también manos.

Los pescadores son especialmente vulnerables. Su actividad ha sido devastada por la escasez de combustible, el colapso de la infraestructura portuaria y la inseguridad marítima. Muchos han abandonado la pesca tradicional y han sido reclutados por intermediarios que les ofrecen pagos en dólares por transportar cargamentos de droga. No se les pide lealtad ni ideología, solo disponibilidad y silencio.

En una entrevista con un diario español, un pescador de Carúpano relató: “Me ofrecieron 300 dólares por llevar una lancha hasta Dominica. No sabía qué llevaba. Solo me dijeron que no preguntara. Si me negaba, me quedaba sin trabajo. Si aceptaba, podría alimentar a mi familia”. Su testimonio refleja una realidad extendida: el narcotráfico se nutre de la desesperación.

El abandono como política

El gobierno venezolano, lejos de proteger a sus ciudadanos, ha contribuido activamente a su vulnerabilidad. La militarización de los puertos, la corrupción en la distribución de combustible y la represión de la protesta social han creado un entorno donde el Estado no es garante de derechos, sino cómplice de la exclusión.

Desde 1999, el chavismo se presentó como un proyecto de redención para los pobres. Sin embargo, tras más de dos décadas en el poder, ha profundizado la desigualdad, destruido el aparato productivo y criminalizado la disidencia. En julio de 2024, millones de venezolanos votaron en contra de Nicolás Maduro en unas elecciones presidenciales que fueron desconocidas por el régimen. Hasta la fecha, las actas de votación no han sido publicadas, en violación de la ley electoral.

Este doble abandono —económico y político— ha dejado a los pobres sin opciones. No tienen empleo, no tienen representación, no tienen protección. Cuando son reclutados por redes criminales, el Estado no los defiende. Cuando son atacados por fuerzas extranjeras, el Estado no los reclama. Son ciudadanos sin ciudadanía.

¿Delincuentes o víctimas?

La narrativa dominante sobre el narcotráfico suele ser binaria: hay criminales y hay inocentes. Pero en la práctica, la frontera es difusa. Muchos de los que participan en el transporte de drogas no lo hacen por vocación delictiva, sino por necesidad. No son parte estructural de las organizaciones criminales, no toman decisiones, no reciben beneficios significativos. Son peones descartables.

El derecho penal reconoce esta diferencia. La figura de “colaboración con fines ilícitos” permite distinguir entre autores, cómplices y encubridores. Sin embargo, en el marco de la guerra contra el narcotráfico, estas distinciones se diluyen. El pescador que acepta transportar droga por 300 dólares es tratado igual que el capo que dirige la operación desde un hotel en Dubái.

Esta confusión tiene consecuencias graves. Al no distinguir entre niveles de responsabilidad, se justifica el uso indiscriminado de la fuerza. Se criminaliza la pobreza. Se castiga la necesidad. Se borra la historia personal de cada víctima.

¿Qué alternativa hay?

Combatir el narcotráfico requiere más que balas. Requiere políticas de desarrollo, inversión social, justicia transicional y cooperación regional. Los pescadores no necesitan drones sobre sus cabezas, necesitan motores para sus lanchas, escuelas para sus hijos, hospitales para sus familias. Necesitan un Estado que los vea, los escuche y los proteja.

En Colombia, programas como “Familias Guardabosques” han demostrado que es posible ofrecer alternativas al cultivo ilícito mediante incentivos económicos, educación y acompañamiento técnico. En México, algunas comunidades han logrado expulsar al narcotráfico mediante organización local y autonomía territorial. En Perú, la sustitución de cultivos ha tenido resultados mixtos, pero ha permitido abrir espacios de diálogo.

Venezuela, sin embargo, carece de voluntad política para implementar estas medidas. Mientras el gobierno siga negando su responsabilidad, ocultando los resultados electorales y reprimiendo a la sociedad civil, los pobres seguirán siendo carne de cañón. Y mientras Estados Unidos siga atacando sin distinguir entre criminales y víctimas, la guerra seguirá cobrando vidas inocentes.

Un régimen cooptado por el crimen organizado

La narrativa que presenta a Venezuela como un Estado fallido —incapaz de garantizar servicios básicos, controlar su territorio o proteger a sus ciudadanos— es insuficiente. La evidencia acumulada en los últimos años apunta a una realidad más grave: el Estado venezolano ha sido cooptado por redes de crimen organizado que operan con protección oficial, alcance transnacional y capacidad de violencia sistemática. No se trata de un colapso institucional, sino de una transformación funcional: el Estado como plataforma del delito.

De Odebrecht al oro: corrupción estructural

La penetración del crimen organizado en Venezuela comenzó con la corrupción estructural del aparato estatal. La trama de Odebrecht, que involucró sobornos multimillonarios en toda América Latina, tuvo en Venezuela uno de sus epicentros. Según investigaciones judiciales en Brasil y Estados Unidos, altos funcionarios del chavismo recibieron pagos ilegales para adjudicar obras públicas, muchas de las cuales quedaron inconclusas o fueron sobrevaloradas.

El caso Odebrecht no fue una excepción, sino un síntoma. La Contraloría General de Venezuela ha sido desmantelada como órgano de control, y la Fiscalía ha sido utilizada para perseguir disidentes en lugar de investigar delitos económicos. El resultado es un sistema donde la corrupción no es un desvío, sino una política de Estado.

En paralelo, el tráfico de oro ha reemplazado al petróleo como fuente principal de ingresos ilícitos. En el Arco Minero del Orinoco, grupos armados controlan minas ilegales con la complicidad de militares y funcionarios. El oro extraído es exportado sin trazabilidad, muchas veces a través de países como Turquía y Emiratos Árabes Unidos. La ONG Transparencia Venezuela ha documentado cómo esta red financia operaciones del régimen y sirve como moneda de cambio en acuerdos internacionales.

Trata de personas y migración forzada

La crisis migratoria venezolana ha sido aprovechada por redes de trata de personas que operan con impunidad. Mujeres, niñas y adolescentes son captadas en zonas rurales y fronterizas, trasladadas a países como Colombia, Perú, Ecuador y España, y explotadas sexualmente en burdeles clandestinos.

Las redes no operan al margen del Estado, sino con su tolerancia activa. En muchos casos, los tratantes utilizan documentos oficiales, vehículos estatales y rutas controladas por cuerpos de seguridad. La impunidad es total: no hay investigaciones, no hay condenas, no hay rescates. El Estado no combate la trata, la facilita.

El Tren de Aragua: brazo armado del régimen

Uno de los casos más emblemáticos de esta cooptación criminal es el Tren de Aragua, una organización delictiva nacida en las cárceles venezolanas que ha expandido sus operaciones a Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Panamá, Costa Rica y España. El Tren de Aragua se dedica al narcotráfico, extorsión, secuestro, sicariato y trata de personas. Su expansión ha sido posible gracias a la protección del régimen de Maduro.

Un memorando del FBI, publicado en mayo de 2025, vincula directamente a funcionarios del chavismo con el accionar del Tren de Aragua en Estados Unidos. El documento sugiere que el régimen podría estar facilitando la migración de miembros de la banda para desestabilizar la seguridad pública estadounidense. La Human Rights Foundation ha denunciado que el Tren de Aragua ha sido utilizado por Maduro para ejecutar represalias transnacionales, como el secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda en Chile.

El Tren de Aragua no es una banda común. Es una estructura criminal al servicio del régimen, con tentáculos en toda Hispanoamérica y Europa. Su expansión no es espontánea, es dirigida. Una afirmación que ha sido respaldada por investigaciones judiciales en Chile, Perú y España, donde se ha documentado la presencia de miembros de la organización en operaciones de represión, extorsión y tráfico.

Vínculos con las disidencias de las FARC y el ELN

El régimen de Maduro también ha establecido alianzas estratégicas con grupos armados colombianos, como las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estas organizaciones operan en territorio venezolano con libertad de movimiento, acceso a recursos y protección militar. En zonas fronterizas como Apure, Táchira y Zulia, se han documentado enfrentamientos entre facciones armadas que disputan rutas de narcotráfico y control territorial.

El International Crisis Group ha señalado que “Venezuela se ha convertido en un santuario para grupos armados colombianos, que encuentran en el régimen de Maduro un aliado logístico y político”. Estas alianzas no solo fortalecen el narcotráfico, sino que permiten al régimen proyectar poder más allá de sus fronteras, utilizando actores no estatales como instrumentos de represión y control.

Un Estado delincuencial

La suma de estos elementos —corrupción estructural, tráfico de oro, trata de personas, expansión del Tren de Aragua, vínculos con narcoguerrilla— configura un patrón claro: el Estado venezolano no ha sido derrotado por el crimen organizado, ha sido absorbido por él. No estamos ante un Estado fallido, sino ante un Estado delincuencial, donde las instituciones funcionan como engranajes de una maquinaria criminal.

Esta caracterización tiene implicaciones profundas. En primer lugar, las víctimas del régimen no son solo opositores políticos, sino millones de pobres que han sido empujados a la miseria, reclutados por redes criminales y luego abandonados a su suerte. En segundo lugar, la comunidad internacional no puede tratar a Venezuela como un interlocutor legítimo, sino como un actor hostil que utiliza el crimen como política exterior.

La represión no es nueva en Venezuela, pero el gobierno del presidente Nicolás Maduro la ha intensificado desde las elecciones presidenciales del año pasado, cuando los partidarios del partido gobernante lo declararon vencedor a pesar de la abrumadora evidencia en contrario. Más de 2.000 personas fueron detenidas en los días posteriores a las elecciones, algunas por publicaciones en redes sociales que criticaban al gobierno

REGINA GARCIA CANO, periodista de la agencia AP

La justicia entre dos fuegos

Los pescadores venezolanos muertos en altamar no fueron combatientes, ni narcotraficantes, ni enemigos armados. Fueron hombres empobrecidos por un régimen que los traicionó, reclutados por redes criminales que operan con protección estatal, y finalmente abatidos por una potencia extranjera que los trató como amenazas sin rostro. Su historia revela una verdad incómoda: la guerra contra el narcotráfico, cuando se libra sin distinción ni justicia, puede convertirse en una guerra contra los más vulnerables.

Estados Unidos tiene derecho a proteger su seguridad nacional y a combatir el narcotráfico. Pero ese derecho no puede ejercerse al margen del derecho internacional, ni puede justificar la muerte de personas sin juicio, sin identificación, sin posibilidad de rendición. La doctrina de “conflicto armado no internacional” aplicada a cárteles difusos y embarcaciones sin bandera es jurídicamente frágil y éticamente peligrosa. Si no se establecen límites claros, cualquier pobre en altamar puede convertirse en blanco legítimo.

El régimen de Nicolás Maduro no puede seguir siendo tratado como un interlocutor legítimo. Su cooptación por el crimen organizado —desde la corrupción estructural hasta el tráfico de oro, personas y cocaína— lo convierte en un actor hostil, no solo para sus ciudadanos, sino para la región. Su alianza con el Tren de Aragua, las disidencias de las FARC y el ELN, y su negación de los resultados electorales del 28 de julio de 2024, lo ubican fuera del marco democrático y jurídico internacional.

En este contexto, urge construir mecanismos de justicia transnacional que protejan a las víctimas, sancionen a los responsables y eviten que la guerra se convierta en carnicería. La acción implica:

- Establecer protocolos de identificación, verificación y rendición en operaciones militares contra el narcotráfico.

- Documentar y publicar los nombres, circunstancias y pruebas en cada ataque letal.

- Crear tribunales regionales que puedan juzgar crímenes cometidos por Estados y actores no estatales.

- Fortalecer la cooperación internacional para combatir el crimen organizado sin criminalizar la pobreza.

- Reconocer a las víctimas como sujetos de derechos, no como daños colaterales.

La historia de los pescadores venezolanos no debe quedar en el olvido. Su muerte debe ser investigada, sus familias deben ser reparadas, y su memoria debe servir como advertencia: la guerra sin ley no es justicia, es barbarie. Entre dos fuegos, la única salida es el derecho, la verdad y la dignidad.