El régimen de Maduro no es un proyecto político, sino de una dictadura mafiosa sostenida por el narcotráfico, el oro ilegal que establece alianzas con rivales de Estados Unidos. La lentitud de la justicia internacional permite que Rusia, China, Irán y Corea del Norte refuercen el régimen sin aparecer como cómplices directos. Venezuela ha devenido en un laboratorio de guerra híbrida y en un proveedor global de drogas, oro e inestabilidad, con consecuencias hemisféricas y globales

En América Latina, los procesos de negociación con regímenes autoritarios han sido recurrentes. La lógica detrás de cada intento es la posibilidad de una transición ordenada. Sin embargo, cuando el poder está sostenido por estructuras criminales, el diálogo se convierte en un recurso táctico para quienes gobiernan, no en un camino hacia la apertura. Venezuela es el ejemplo más vergonzoso de esta dinámica.

Desde 2014, una multiplicidad de países y organismos internacionales han auspiciado conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y sectores de la oposición. Los diálogos en República Dominicana, Barbados, Oslo y México prometían acuerdos mínimos: elecciones libres, liberación de presos políticos, garantías para la oposición. En cada ocasión, el resultado fue el mismo. El régimen ganó tiempo, fracturó a sus adversarios y reforzó su control. El diálogo no produjo concesiones sustantivas, sino que sirvió para legitimar la permanencia de una élite delincuencial que no está dispuesta a ceder.

La razón es estructural. El régimen impuesto en Venezuela no descansa en un proyecto político coherente, sino en una red de intereses criminales. El Cartel de los Soles, compuesto por altos mandos militares y bandas criminales, controla rutas de narcotráfico hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Además de estas operaciones, maneja el contrabando de oro, gasolina y alimentos. Permanecer en el poder les garantiza la continuidad de esas rentas ilícitas. Cualquier negociación que dejar el poder amenaza directamente sus ingresos ilegítimos. No se trata de ideología, sino de negocios.

El discurso oficial insiste en ilusionar a la población con un modelo socialista inspirado en ideales de igualdad y justicia. Es la cobertura. Un lenguaje instrumental que permite justificar la represión y presentarse como víctima del imperialismo, el neoliberalismo y esencialmente del capitalismo. Existe una dictadura mafiosa que promete justicia social para encubrir sus verdaderos fines. El diálogo, en ese marco, es un recurso para consolidarse el poder, mientras ofrece lo que no cumple..

Los intentos de fraternidad política han chocado con la lógica de supervivencia de una élite dispuesta a no perder el control. El diálogo presupone la existencia de una confianza mínima entre actores; la dictadura del chavismo opera desde la desconfianza absoluta y la violación sistemática de las reglas que acepta en la mesa. La fraternidad requiere voluntad de compartir poder; la dictadura se define por su negativa a hacerlo y cada proceso de diálogo conduce a la frustración.

La experiencia venezolana constituye una lección para Occidente. Cuando el poder está capturado por mafias, el diálogo no es la salida. Las mafias no negocian su desaparición. Su lógica es la de la permanencia. Su supervivencia depende de controlar el Estado. La dictadura venezolana no es un régimen ideológico, sino una organización criminal con fachada política. Frente a organizaciones criminales, la fraternidad y el diálogo sincero es un espejismo.

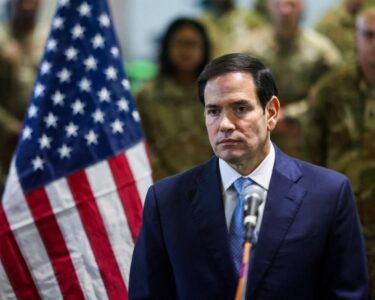

Estados Unidos ha observado este proceso con altibajos preocupantes desde que Hugo Chávez llegó al poder. Siempre prefirió no involucrarse para no someterse a los insultos del “comandante” en todos los escenarios, como ante lo hacía Fidel Castro. Durante años, la política hacia Venezuela osciló entre sanciones económicas y llamados al diálogo. Después de múltiples fracasos, empieza a entender que la fraternidad no desmantela mafias. La administración Trump lo expresó empieza a considerar que la negociación no es suficiente cuando el el crimen organizado detenta el poder y plantea acciones militares contra un régimen considerado narcoterrorista.

El abandono del patio trasero y la proyección cubana

Durante gran parte del siglo XX, Washington consideró América Latina como su esfera de influencia. Con el desplazamiento de prioridades al Medio Oriente y Asia en las primeras décadas del siglo XXI, la región quedó sin una política sostenida. Un vacío que permitió la consolidación de proyectos autoritarios y redes criminales con cobertura ideológica. En ese proceso, Cuba no fue un actor marginal. Operó como centro de formación, asesoría y transferencia de métodos de control político, inteligencia y represión se replicaron en lo nuevos aliados.

La expansión del modelo cubano se apoyó en infraestructura de inteligencia, cuadros partidistas y entrenamiento de cuerpos de seguridad. Con la llegada de Hugo Chávez, la relación adquirió una base material que multiplicó su alcance: el petróleo venezolano financiaba alianzas políticas, programas de influencia y redes de apoyo institucional.

La articulación con el ALBA, Petrocaribe y otros mecanismos permitió integrar a países en distintos grados de dependencia o cooperación: Venezuela como epicentro; Bolivia, Nicaragua y Ecuador con estructuras estatales permeadas; Honduras y Perú con ciclos de influencia; México bajo AMLO con afinidad política; y Brasil, bajo Lula, con una matriz de corrupción que se proyectó regionalmente a través de Odebrecht. El petróleo de Venezuela, casi regalado, sirvió para asegurar la fidelidad de los países de habla inglesa del Caribe. En la OEA, el voto de Barbado vale lo mismo que el de Brasil.

El caso Odebrecht expuso la dimensión sistémica del secuestro institucional. No se trató de contratos aislados, sino de un esquema transnacional de sobornos y control de obras públicas que vinculó a gobiernos, partidos y empresas en Brasil y otros países. Su impacto fue doble: debilitó la credibilidad de las democracias y generó dependencia política de actores comprometidos por la corrupción. Aunque no es un fenómeno idéntico al modelo cubano, converge en un punto: la erosión de controles y la consolidación de élites que operan con lógica de impunidad.

Venezuela operó como territorio de ensayo: una “tierra de nadie” no por ausencia de Estado, sino por la superposición de poderes informales. Los altos mandos militares mediante el Cartel de los Soles y la impunidad garantizada consolidaron con organizaciones criminales rutas de narcotráfico a Centroamérica y Estados Unidos, y también a Europa. El Caribe se convirtió en corredor para cargamentos con destino a puertos españoles y neerlandeses, y la red se complementó con contrabando de oro, combustibles y alimentos. Cuba operaba como el gran maestro experimentado.

El retiro de influencia de Washington, acompañado de sanciones económicas parciales, tuvo efectos no previstos. Redujo ingresos formales, pero empujó al a los jefes del régimen a multiplicar las fuentes ilícitas de enriquecimiento. La estructura criminal se hizo más resiliente y más integrada a redes externas.

La fachada socialista conquista el norte imperialista

El abandono del patio trasero también se reflejó en el plano cultural. Mientras los gobiernos alineados con el discurso antiimperialista reforzaban su narrativa en la región, esa retórica penetró en universidades y espacios de debate en Estados Unidos. La discusión dejó de ser lateral y se integró a conflictos domésticos. El marxismo, como lenguaje crítico del poder estadounidense, encontró aliados en las dinámicas latinoamericanas y se proyectó hacia campus norteamericanos. La percepción de amenaza se volvió doble: criminalidad organizada y captura institucional en la periferia; penetración ideológica dentro del territorio.

La administración Trump interpretó el cuadro como un tema de seguridad nacional: un régimen criminal en Venezuela con asesoría cubana y apoyo de potencias rivales; una red de influencia que se extiende a Bolivia, Nicaragua, Ecuador y otros; y un entorno académico interno con discursos que legitiman, por simetría ideológica, proyectos que en la práctica operan con lógicas de impunidad. El desinterés prolongado dejó un campo consolidado de alianzas.

La constatación es sencilla: el vacío estratégico permitió la expansión de redes mafiosas con cobertura política, la proyección cubana en control estatal y la consolidación de esquemas de corrupción transnacional. El narcotráfico se conectó con Europa, la represión se profesionalizó con asesoría externa y el discurso antiimperialista se instaló en espacios académicos de Estados Unidos. La respuesta ya no puede limitarse a gestos diplomáticos.

El giro estratégico de Estados Unidos

El registro acumulado de diálogos fallidos, sanciones insuficientes y expansión de redes criminales demuestra que la negociación no desmantela mafias. Estados Unidos empezó a articular una respuesta que combina presión económica, acciones de fuerza, coordinación judicial y disputa cultural. El ´presidente Donald Trump expresó ese giro en dos planos: caracterización del régimen venezolano como estructura narcoterrorista y consideración de opciones militares focalizadas para alterar el cálculo de riesgo de las élites que manejan el régimen.

La presión económica se orientó a limitar acceso a financiamiento, bloquear activos y sancionar individuos clave. Estas medidas por sí solas tienen efecto limitado y el énfasis se desplazó hacia interdicción de rutas, cooperación con países de tránsito en el Caribe y Centroamérica, y apoyo a investigaciones judiciales transnacionales. El objetivo es hacer más costoso operar y mover mercancía, y reducir protección política en nodos críticos.

En el plano militar, las opciones discutidas no apuntan a ocupación ni intervención amplia, sino a acciones puntuales: neutralización de infraestructura vinculada a operaciones ilícitas, presión sobre mandos responsables y demostraciones de capacidad. La lógica no busca “cambio de régimen” mediante fuerza directa, sino incentivar la fractura del bloque de poder, que ciertos actores calculen el costo de permanecer versus el costo de negociar salidas personales.

La coordinación judicial es un componente decisivo. Acuerdos de cooperación, extradiciones, procesos en cortes federales y europeas, y rastreo de flujos financieros crean riesgos concretos para operadores y beneficiarios. Este trabajo exige continuidad y protección política, y se apoya en evidencia que conecta cargos militares, empresarios y funcionarios con operaciones ilícitas para desarticular la impunidad transnacional que les permite operar con estabilidad.

Cuba aparece en cada plano como elemento persistente. Su asesoría en control interno, su rol en coordinación de inteligencia y su capacidad para transferir métodos de represión son parte de la ecuación. Asimismo, su larga experiencia en el submundo de los negocios oscuros internacionales. La presión, para ser efectiva, debe considerar el vínculo operativo entre La Habana y Caracas, así como las conexiones con Managua y Bogotá. El esquema de soporte no es solo ideológico: es técnico y administrativo. Desmontarlo requiere actuar sobre flujos, personas y engranajes que hoy operan con bajo costo.

El giro estratégico no cancela el diálogo como herramienta, pero lo subordina a condiciones verificables: liberación de presos, garantías para observación confiable, cronogramas con costos por incumplimiento y supervisión externa con capacidad de sanción. En ausencia de estos elementos, el diálogo regresa al lugar común: un mecanismo para ganar tiempo. La experiencia acumulada sugiere que la presión coordinada, con riesgos creíbles y consecuencias altera conductas en estructuras mafiosas

El abrazo con el castrismo y el contraste con China

En 2016, la visita de Barack Obama a La Habana fue presentada como un gesto histórico de reconciliación. El discurso oficial hablaba de abrir un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales, superar décadas de confrontación y sustentar el diálogo como herramienta de cambio. Sin embargo, el resultado fue distinto: el castrismo ganó legitimidad internacional sin modificar su estructura de poder.

La represión continuó, los presos políticos siguieron en las cárceles y la economía permaneció bajo control de la élite militar. El gesto diplomático no produjo apertura, sino que reforzó la narrativa del régimen de que podía resistir y obtener reconocimiento sin concesiones.

El contraste con el acercamiento de Richard Nixon y Henry Kissinger a China en los años setenta es evidente. En ese caso, la apertura se diseñó como parte de una estrategia geopolítica mayor: dividir el bloque comunista, aprovechar las tensiones entre Pekín y Moscú y reconfigurar el equilibrio global. El acercamiento a China no fue un acto de fraternidad, sino un movimiento calculado para alterar el tablero internacional. La visita de Obama a Cuba careció de esa lógica estratégica. Fue un gesto simbólico que no modificó la correlación de fuerzas ni debilitó la estructura mafiosa del castrismo.

China, en los setenta, buscaba reconocimiento internacional y acceso a tecnología y mercados. Estaba dispuesta a negociar porque necesitaba recursos para sostener su desarrollo. Cuba, en cambio, no depende de apertura económica para sobrevivir. Su modelo se sostiene en control político, represión interna y alianzas con regímenes afines. El abrazo de Obama no alteró esa ecuación.

La visita también tuvo un efecto simbólico en América Latina. Para regímenes aliados de Cuba, fue una señal de que la estrategia de resistencia podía dar frutos. Venezuela, Nicaragua y Bolivia interpretaron el gesto como confirmación de que el castrismo seguía siendo un actor legítimo en el escenario internacional. El mensaje fue que la represión no impedía el reconocimiento, y que el diálogo podía ser utilizado como herramienta de legitimación. La visita de Obama reforzó la lógica de permanencia de las dictaduras mafiosas. Cuba ganó legitimidad y Estados Unidos perdió capacidad de presión. La inocencia o la mala intención del gesto se mide en sus efectos: el castrismo salió fortalecido.

Fracturas internas y evidencia judicial

La narrativa de que el régimen venezolano es una estructura mafiosa con fachada ideológica la respaldan hechos verificables. No se trata solo de acusaciones políticas, sino de procesos judiciales, extradiciones y testimonios que documentan la conexión entre altos mandos militares, funcionarios civiles y redes de narcotráfico. La existencia de fisuras internas muestran que la presión externa puede generar costos reales para quienes sostienen la dictadura.

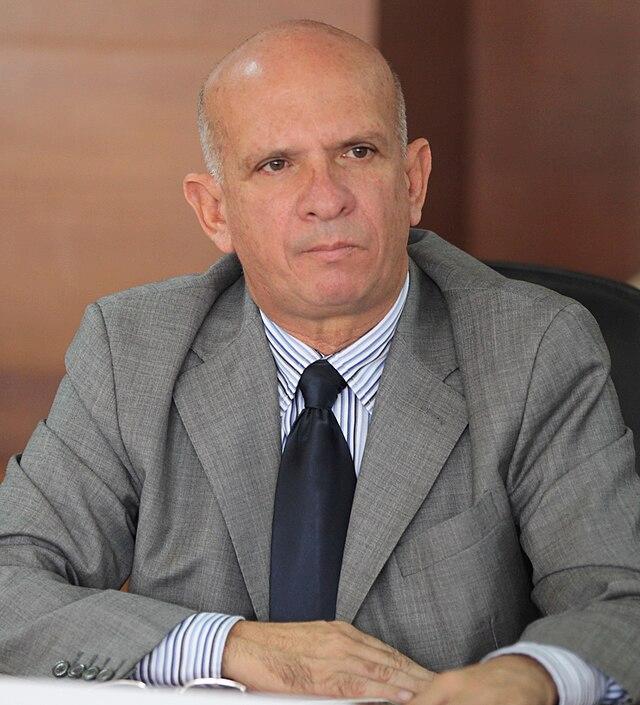

En los últimos años, tribunales federales en Nueva York, Miami y Washington han procesado a figuras vinculadas al régimen venezolano por delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Hugo Carvajal, ex jefe de inteligencia militar, acusado de colaborar con el Cartel de los Soles en el envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos y Europa. Su detención en España y posterior extradición mostró que la impunidad no es absoluta: cuando los operadores salen del territorio protegido, se exponen a la justicia internacional.

La presión no se limita al narcotráfico. Procesos en cortes europeas han rastreado flujos de dinero vinculados a corrupción y lavado. Bancos en Suiza, Andorra y España han sido escenario de investigaciones sobre fondos desviados de PDVSA y transferidos a cuentas privadas.

La presión externa ha generado fisuras dentro del régimen. Algunos militares desertores han testificado sobre la participación de altos mandos en operaciones de narcotráfico. Sus relatos coinciden en un punto: el Cartel de los Soles no es una organización paralela, sino parte del Estado. Los uniformes y las insignias se utilizan para garantizar protección a cargamentos y para intimidar a quienes intentan denunciar.

Estas fracturas, sin embargo, no han producido una ruptura decisiva. La camarilla que dirige la dictadura ha demostrado capacidad para absorber deserciones y mantener cohesión en torno a beneficios económicos. La represión interna, el reparto de fondos y el control social han limitado el impacto de las fisuras. Pero la existencia de testimonios y procesos judiciales muestra que el sistema no es invulnerable.

Europa como destino

La expansión de rutas hacia Europa añade otra dimensión. Los cargamentos que llegan a puertos españoles y neerlandeses han sido objeto de decomisos y procesos judiciales. La conexión con organizaciones criminales europeas revela que el negocio es global y que la dictadura venezolana opera como proveedor en un mercado transcontinental. Esto refuerza la caracterización de narcoterrorismo y amplía la base de países interesados en presionar al régimen.

La presión como única vía

La conclusión operativa es que la presión coordinada es la única herramienta capaz de alterar el cálculo de riesgo de las élites mafiosas. Esa presión combina varios planos:

- Económico: sanciones focalizadas, bloqueo de activos, limitación de acceso a financiamiento.

- Judicial: extradiciones, procesos en cortes federales y europeas, rastreo de flujos financieros.

- Militar: opciones de interdicción y neutralización de infraestructura vinculada a operaciones ilícitas.

- Cultural: disputa del relato ideológico en América Latina y en los campus estadounidenses.

El objetivo no es una intervención clásica ni un cambio de régimen impuesto desde fuera, sino modificar los incentivos internos para que ciertos actores calculen que permanecer en el sistema es más costoso que abandonarlo.

La violencia inevitable y la doble vara internacional

El narcotráfico no se combate con gestos simbólicos. En ningún país donde las mafias han capturado territorios y comunidades se ha logrado reducir su poder mediante fraternidad o diálogo. Colombia y Venezuela son los ejemplos más claros de cómo la negociación se convierte en un mecanismo para ampliar el negocio: acuerdos parciales, treguas temporales y mesas de diálogo que terminan legitimando a los actores criminales. Las mafias utilizan el diálogo como cobertura, nunca como camino de salida.

La violencia, aunque rechazada en el discurso oficial, aparece como recurso inevitable. En Brasil, len a operación reciente en una favela de Río de Janeiro murieron 120 personas vinculadas al narcotráfico. El hecho fue presentado como una acción de seguridad pública y la reacción internacional fue mínima. La ONU no emitió condenas significativas, ni se exigió la aplicación del debido proceso. En contraste, cuando se atacan lanchas con cargamentos de drogas en aguas internacionales, la alarma es inmediata. La diferencia refleja una doble vara en la evaluación de la violencia. La represión interna se tolera; la interdicción externa se cuestiona y el costo de operar de las mafias sigue siendo bajo.

La diferencia entre Brasil y Venezuela no está en los hechos, sino en la narrativa. El progresismo internacional legitima la violencia interna cuando proviene de gobiernos afines, pero condena la violencia externa cuando proviene de Estados Unidos. El resultado es una cobertura política que favorece a las mafias. Una doble vara que forma parte de una narrativa progresista que, en nombre de los derechos humanos, termina ofreciendo cobertura a estructuras criminales.

El progresismo, en su versión institucional, se alarma por la interdicción en aguas internacionales, pero guarda silencio frente a la represión en favelas o frente a la violencia cotidiana que ejercen las mafias sobre comunidades enteras. El efecto, es que el narcotráfico se siente protegido por un discurso que condena la acción externa y relativiza la acción interna. Infiltrado en organismos internacionales y en espacios académicos, el progresismo presenta el narcotráfico como un fenómeno social complejo, vinculado a desigualdad y exclusión, y minimiza su carácter criminal. La narrativa insiste en que la solución es diálogo, inclusión y programas sociales. En la práctica, esas medidas no desmontan las redes de poder que sostienen el negocio. Al contrario, ofrecen tiempo y legitimidad a quienes controlan territorios. El narcotráfico se expande bajo una cobertura ideológica con visos sociológicos.

Ante la peligrosidad que esa dinámica implica para la seguridad nacional de Estados Unidos, la administración Trump planteó que el narcotráfico en Venezuela es una amenaza hemisférica, no un problema local. La caracterización de Maduro como líder de una organización narcoterrorista rompe la narrativa del diálogo y subraya que la inevitabilidad de la violencia. La propuesta de acciones militares contra instalaciones del narcotráfico muestra que la interdicción no se limita a sanciones económicas, sino que requiere fuerza.

Las mafias no se desmontan con juegos florales, ni con diálogo ni con fraternidad. Requiere presión sostenida, interdicción efectiva y acciones que alteren el cálculo de riesgo de quienes operan. La violencia, aunque rechazada en el discurso, es parte inevitable de esa presión. Estados Unidos enfrenta el reto de sostener una estrategia prolongada que combine fuerza, ley y discurso, y que no dependa de la aprobación de organismos internacionales.

Una de las cuentas al servicio de la dictadura informó del aterrizaje en Maiquetía de un presunto avión Il-76 del Ejército de Rusia y que utiliza para el transporte de tropas y armamento. La verdad es que se trata de una vieja cafetera soviética propiedad de Azerbaiyán, como lo indica la bandera y el letrero, que se utiliza para transporte de carga. Ni siquiera atravesó el Atlántico.

Geoestrategia y complicidad diferida

Maduro no se sostiene solo por la renta ilícita y la represión interna. Ha pedido ayuda a Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Cada uno responde desde su cálculo de poder, no desde la solidaridad ideológica ni la complicidad delictiva. Rusia busca un enclave en el Caribe para incomodar a Washington y mostrar que puede proyectar fuerza más allá de Ucrania. China asegura acceso a petróleo y minerales y exporta presencia en negocios varios. Irán rompe su aislamiento enviando combustible y técnicos, y Corea del Norte ofrece protocolos de disciplina y asesoría discreta.

El problema no es solo la ayuda externa, sino la cobertura que les da la lentitud de la Corte Penal Internacional. Mientras no haya condena firme por crímenes de lesa humanidad, estos países pueden presentarse como “socios soberanos” y no como cómplices. Esa demora judicial es funcional: les permite armar a Venezuela, entrenar a sus fuerzas y sostener al régimen sin pagar el costo reputacional de aparecer como patrocinadores de una dictadura mafiosa y perpetradora de crímenes contra la dignidad humana.

Rusia habla de defensa de soberanía, China de proyectos económicos, Irán de intercambio energético, Corea del Norte de solidaridad entre Estados. En realidad, todos saben que sostienen a un régimen acusado de violaciones sistemáticas de derechos humanos. La lentitud judicial les da el tiempo que necesitan para consolidar presencia en un territorio que les ofrece ventajas geoestratégicas: proximidad a Estados Unidos y acceso a recursos.

La pregunta no es si estos países están dispuestos a aparecer como aliados de un régimen criminal. La respuesta es que ya lo son, pero la demora judicial les permite mantener la ficción de que son compañeros de viaje y no cómplices directos.

Factores geoestratégicos en la alianza con Maduro

- Rusia:

- Respaldó públicamente la “defensa de la soberanía venezolana”. Ha enviado aviones y equipos militares a Caracas. Su interés es mantener un punto de influencia en el Caribe, cerca de EE UU, y usar Venezuela como plataforma para mostrar capacidad de proyección global.

- Profundidad estratégica: Mantener presencia militar, logística y de inteligencia en el Caribe para aumentar costos y distracciones a Washington.

- Guerra híbrida: Asistencia en ciber, desinformación y contrainteligencia. Venezuela sirve para probar y difundir metodologías de interferencia política.

- Energía y defensa: Intercambio de petróleo por servicios técnicos y mantenimiento de sistemas de armas, asegurando dependencia operativa de Caracas.

- Cobertura narrativa: El apoyo se enmarca como “defensa de soberanía”, evitando el lenguaje de complicidad penal. La ausencia de condenas judiciales firmes facilita esa ambigüedad.

- China:

- Proporciona financiamiento y asistencia técnica, además de apoyo diplomático en foros internacionales. Su objetivo es asegurar acceso a petróleo y minerales, y consolidar presencia en infraestructura estratégica. Evita aparecer como cómplice directo, presentando su relación como “cooperación económica”.

- Seguridad de suministro: Acceso a petróleo, minerales críticos y contratos de infraestructura con garantías políticas.

- Tecnologías de control: Exportación de sistemas de vigilancia, identificación y análisis de datos para control social y administrativo.

- No intervención formal: Presenta la relación como cooperación económica estatal, reduciendo la exposición reputacional ante acusaciones de crímenes.

- Multipolaridad funcional: Mantener múltiples puntos de apoyo en la región para diluir la capacidad de sanción occidental y ganar palanca negociadora.

- Irán:

- Ha enviado combustible y asesoría técnica en materia energética. Busca romper su aislamiento internacional y fortalecer un eje antiestadounidense. Su apoyo se presenta como cooperación “legítima” entre Estados soberanos, lo que le permite esquivar acusaciones de complicidad.

Intercambios de supervivencia: Combustible, refinerías y asistencia técnica a cambio de acceso, coberturas financieras y proyección simbólica.- Experiencia en elusión: Know-how de redes para evadir sanciones, transporte, seguros y rutas comerciales discretas.

- Sinergia operativa: Convergencia en técnicas de control social y coordinación con servicios de inteligencia aliados.

- Corea del Norte:

- Mantiene acuerdos secretos con Caracas y ofrece asesoría en control social y militar. El modelo norcoreano de ingeniería social es atractivo para Maduro como mecanismo de control interno. La relación se mantiene en bajo perfil para evitar sanciones adicionales.

Modelos de disciplina social: Entrenamiento doctrinal y metodologías de seguridad interna aplicables a crisis prolongadas.- Transferencia limitada: Capacidad de ayuda discreta en comunicaciones, fortificación y protocolos de lealtad.

- Evasión reputacional: Mantener la relación fuera de foco para evitar sanciones adicionales y no ser etiquetado como cómplice directo.

La lentitud de la Corte Penal Internacional

- La CPI investiga denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, pero los procesos son largos y complejos. Esta lentitud funciona como un margen de maniobra para los aliados de Maduro: mientras no haya condena firme, pueden justificar su apoyo como cooperación legítima.

- En la práctica, la demora judicial gana tiempo para que Venezuela se rearme y fortalezca sus alianzas, sin que Rusia, China, Irán o Corea del Norte sean señalados como cómplices directos.

- El resultado es que estos países aparecen como “compañeros de viaje” más que como actores responsables, aunque su apoyo material contribuye a sostener un régimen acusado de violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Venezuela ya no es solo un país en crisis. Se ha convertido en un punto de convergencia donde confluyen tres dinámicas: narcotráfico transcontinental, represión interna con asesoría externa y alianzas geopolíticas que buscan desafiar a Estados Unidos. Esa combinación la transforma en un nodo de guerra híbrida: un territorio donde crimen organizado, ideología y poder militar se entrelazan para proyectar influencia más allá de sus fronteras.

Un nodo de guerra híbrida

El desmontaje de una dictadura mafiosa no ocurre en plazos cortos. Requiere una estrategia prolongada que combine presión externa, fracturas internas y reconstrucción de influencia cultural. Estados Unidos enfrenta un reto doble: recuperar presencia en América Latina y defender su propio tejido académico frente a narrativas que legitiman proyectos autoritarios. La experiencia venezolana muestra que la pasividad tiene costos: el vacío se llena con mafias, potencias rivales y discursos que erosionan la democracia.

El narcotráfico es la base material. Las rutas que parten de Venezuela no se limitan a Centroamérica y Estados Unidos; se envían a Europa, con cargamentos que llegan a puertos españoles y neerlandeses. El Cartel de los Soles garantiza protección militar y logística, y el Estado se convierte en proveedor de un mercado global. La represión interna asegura que no haya resistencia significativa, y las asesorías cubana y china perfeccionan los mecanismos de control social.

Rusia, China y Corea del Norte comparten un proyecto socialista real; al igual que Irán utilizan a Venezuela como enclave. Pueden presentarse como socios soberanos y no como patrocinadores de una dictadura mafiosa y torturadora.

La guerra híbrida se manifiesta en varios planos. En lo militar, con presencia de asesores y sistemas de armas. En lo económico, con redes de contrabando y lavado que conectan bancos europeos y asiáticos. En lo cultural, con narrativas antiimperialistas que penetran en universidades latinoamericanas y estadounidenses. Un ecosistema que combina crimen, ideología y geopolítica.

Para Estados Unidos, el desafío es doble. En el plano externo, debe enfrentar un régimen que opera como plataforma de potencias rivales y como proveedor de narcotráfico global. En el plano interno, debe disputar narrativas que legitiman el progresismo como cobertura del crimen organizado. El caso venezolano demuestra que el narcotráfico no se combate con flores ni mesas de diálogo. La fraternidad es un espejismo cuando el poder está capturado por mafias. La lentitud de la justicia internacional ofrece cobertura a potencias que sostienen al régimen mientras consolidan su presencia geoestratégica. La pregunta final es inevitable: ¿Está dispuesto Estados Unidos a sostener una estrategia prolongada que combine fuerza, ley y discurso, o seguirá dejando que el tiempo juegue a favor de las mafias?