Comunicadores sociales desaparecidos, encarcelados y condenados por “odio” enfrentan en Venezuela un aparato que combina represión física, leyes ambiguas y delación digital. El caso de Joan Camargo y la prisión de más de 18 comunicadores evidencia que el régimen pretende la desaparición forzosa de la verdad.

El jueves 30 de octubre, a las ocho de la mañana, Joan Camargo salió de su casa en Cotiza, un barrio popular de Caracas. Era un periodista de calle, acostumbrado a moverse entre patrullas, morgues y hospitales. Su especialidad eran los sucesos: homicidios, operativos policiales, denuncias de abusos. Ese día no llegó a destino. Hombres vestidos de negro, el mismo uniforme que usan la DGCIM, el SEBIN, la PNB y el CICPC, lo interceptaron y lo obligaron a subir a un vehículo. Desde entonces, silencio. Ningún organismo reconoce su detención. Ningún registro oficial lo menciona. Para su familia y el gremio no hay dudas: se trata de una desaparición forzada.

Horas después, sus familiares comenzaron la búsqueda. Recorrieron comisarías, calabozos y centros de detención en Caracas. En todos recibieron la misma respuesta: “Aquí no está”. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que, tras más de 60 horas de silencio, la familia intentó introducir un recurso de hábeas corpus en el Palacio de Justicia. La oficina de recepción de documentos se negó a procesarlo. La negativa judicial selló la sensación de indefensión: no solo no hay información sobre Joan, tampoco hay canales legales para exigirla. El Estado calla. Y ese silencio es tan elocuente como la violencia misma.

En un comunicado difundido en redes sociales, la familia de Camargo fue clara: “Volvimos a recorrer diversos centros de detención en Caracas y en todos nos respondieron de forma negativa, que no estaba allí”. La frase, seca y desesperada, resume lo que significa enfrentarse a un aparato que niega incluso lo evidente. No hay constancia de detención, no hay acceso a un abogado, no hay comunicación con los familiares. La desaparición forzada, en su definición más pura.

Camargo no era un periodista de escritorio. Había trabajado en medios digitales venezolanos cubriendo sucesos, orden público y seguridad ciudadana. Su trabajo lo llevaba a barrios donde la violencia es cotidiana y a tribunales donde la justicia es selectiva. Había informado sobre operativos policiales, sobre abusos de cuerpos de seguridad, sobre la violencia urbana que se multiplica en Caracas. Temas incómodos. Temas de riesgo.

“Joan es un periodista que se ha dedicado a contar lo que pasa en la fuente de sucesos con responsabilidad y ética profesional. A quienes lo tengan, les pedimos que lo dejen en libertad”, exigió su familia en un comunicado. La súplica se convirtió en denuncia: informar en Venezuela es un oficio de muy alto riesgo.

Una política de represión sistemática

El caso de Camargo no es aislado. Forma parte de una ofensiva más amplia contra la prensa. Los datos actualizados hasta octubre de 2025 indican que dieciocho periodistas permanecen detenidos en Venezuela. Desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se ha intensificado una política sistemática de criminalización del periodismo. La represión no distingue entre reporteros de calle, editores o comunicadores comunitarios. Todos son vistos como potenciales enemigos. La lógica es simple: quien informa, incomoda; quien incomoda, debe ser silenciado.

En junio de 2025, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó la desaparición forzada y detención arbitraria de Carlos Marcano, Nakary Mena y Gianni González. Los tres fueron privados de libertad por informar sobre temas sensibles: corrupción, extorsiones, ejecuciones extrajudiciales. A todos se les imputaron delitos graves: terrorismo, incitación al odio, alteración del orden público. Acusaciones sin pruebas, diseñadas para justificar la represión.

El patrón se repite: detención arbitraria, incomunicación, negación de derechos básicos. Ahora, con Camargo, la modalidad de desaparición forzada se consolida como herramienta de control.

La desaparición forzada no es un exceso aislado. Es una política. Se caracteriza por la negación oficial de la detención, la incomunicación prolongada y la ausencia total de información sobre el paradero de la víctima. Es un mecanismo que busca sembrar miedo, no solo en el periodista desaparecido, sino en todo el gremio. Cada desaparición envía un mensaje: hablar tiene un precio. Y ese precio puede ser la libertad, la integridad física o la vida.

El desgaste de la cárcel: el caso de Rory Branker

La represión no se limita a las desapariciones. También se expresa en las cárceles. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón recordó que el periodista Rory Branker, estuvo 206 días en situación de desaparición forzada y lo encontraron detenido en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta Caracas.

Sigue preso y sin acceso a una defensa legal. Vive en incertidumbre, sometido a condiciones que amenazan su integridad y su derecho a la justicia. En medio de esta situación, el periodista enfrenta un nuevo golpe: la muerte de su hermano Erman, quien durante meses fue su sostén cotidiano.

Con su partida, Rory y su madre de 80 años quedan en una situación de profunda vulnerabilidad. Ella, con una fortaleza que desafía el dolor, enfrenta cada día con la esperanza de volver a abrazar a su hijo. “Desde nuestra organización renovamos el llamado urgente a las autoridades venezolanas para que revisen su caso con justicia, garanticen su derecho a la defensa y adopten medidas que restituyan su libertad y su dignidad”, señaló la ONG.

El caso de Branker revela otra dimensión de la represión: el desgaste prolongado. No es solo la detención arbitraria, es el aislamiento, la falta de defensa, la incertidumbre que se convierte en tortura psicológica. Es la condena sin juicio, el castigo sin sentencia. Y es también el impacto en las familias, que cargan con la ausencia, con la angustia, con la precariedad. La madre de Rory Branker enfrenta cada día con la esperanza de volver a abrazar a su hijo. Esa espera se convierte en símbolo de la resistencia silenciosa de miles de familias venezolanas.

El andamiaje del miedo: condenas por “odio” y la app de delación

La represión no se limita a periodistas. El chavismo ha afinado un entramado legal y tecnológico para extender el miedo a toda la sociedad. En octubre de 2025, al menos dos personas fueron condenadas a penas de entre 10 y 15 años de prisión por “delitos de odio”. ¿Las razones? Unas camisas con la imagen de una estatua de Hugo Chávez vandalizada. Un mensaje de WhatsApp reclamando retrasos en la entrega de gas. Juicios rápidos, sin garantías, con sentencias desproporcionadas. Castigos desproporcionados para sembrar el miedo.

Nicolás Maduro ordenó la reactivación de módulos dentro de la aplicación VenApp para que la gente reporte “todo lo que ve, todo lo que oye”. Una app de delación que convierte a los vecinos en vigilantes, que institucionaliza la sospecha, que multiplica el miedo. La Fuerza Armada, las milicias y las bases comunales participan en este sistema de control social. Lo que nació como una aplicación para reportar fallas en servicios públicos se transformó en un mecanismo de vigilancia política.

La abogada Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, lo resume así:

“Al mismo tiempo que vemos estas condenas vemos el relanzamiento de aplicaciones utilizadas para la delación. Ante una ley tan ambigua como la Ley contra el Odio, la autoridad puede considerar que una persona cometió un delito por medio de una denuncia anónima. Esto es un paso más en la persecución política, en la criminalización de la disidencia, en la aplicación de una política de miedo”.

El estado de sospecha

La socióloga Lexys Rendón, directora del Laboratorio de Paz, coincide:

“Se persigue a la persona por lo que dice, por lo que piensa, por lo que expresa. No se considera el disentir como un derecho, sino como una traición. La razón última de esta política de Estado es que no haya disidencia”.

El resultado es un estado de sospecha permanente. Cualquier comentario, cualquier gesto, cualquier publicación puede ser interpretada como delito. La Ley contra el Odio, aprobada en 2017 por la constituyente chavista, es un instrumento penal en blanco. No define qué es odio, deja todo a discreción de jueces y fiscales. Y esa discrecionalidad se traduce en condenas de 10, 15 o 20 años por mensajes privados, por audios de WhatsApp, por camisetas, por videos en redes sociales.

El mensaje es claro: nadie está a salvo. La represión no se limita a opositores visibles, alcanza a ciudadanos comunes. El objetivo es sembrar miedo, generar autocensura, destruir el tejido social. “La gente tiene miedo de opinar, miedo de decir cosas que la pongan en el foco de una represalia tan horrenda como puede ser 10 años de prisión o estar en un limbo en una cárcel. Y esto ha sido intencional. Es una política de control social”, afirma Rendón

Los condenados por “odio” se suman a la lista de periodistas desaparecidos y encarcelados. Nelson Piñero, activista de Encuentro Ciudadano, fue sentenciado a quince años por expresar opiniones en redes sociales. Marcos Palma Martínez recibió la misma pena por enviar un audio de WhatsApp reclamando gas.

Génesis Gabriela Pabón y Rocío del Mar Rodríguez fueron condenadas a diez años por portar camisetas con la imagen de una estatua caída de Chávez. Verónica Andreina Rojas, por un comentario privado en WhatsApp, también a diez años. Randal Telles, de veintidós años, fue condenada a quince por un video creado con inteligencia artificial que ni siquiera había publicado. Historias mínimas convertidas en delitos mayores. Vidas arruinadas para que el resto de la sociedad entienda el mensaje: calla o paga el precio.

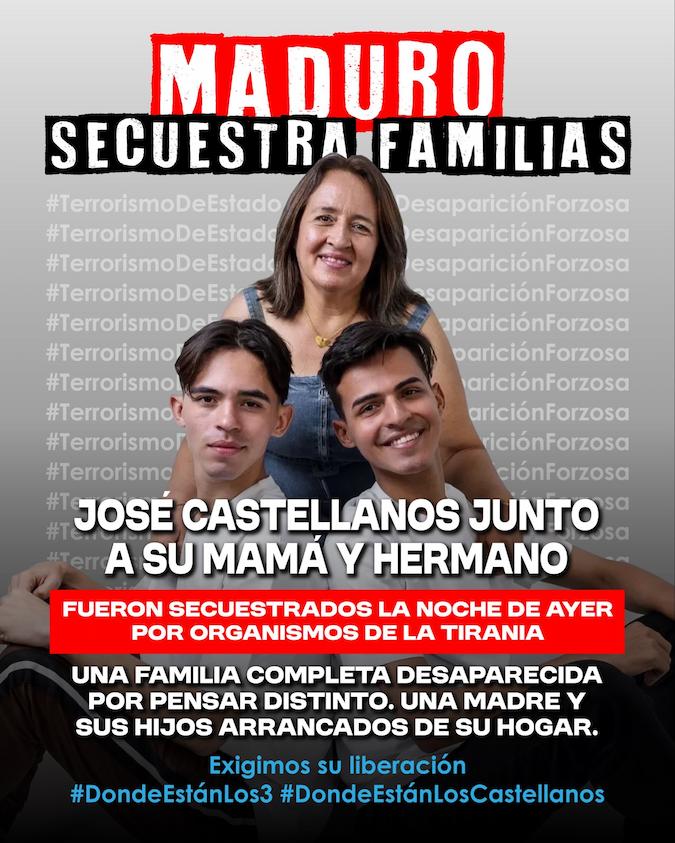

El terror como carta de control: el caso de Omario Castellanos

El expediente de Omario Castellanos es una muestra descarnada de cómo el chavismo utiliza la acusación de “terrorismo” como carta de control político. Castellanos, periodista y activista, fue detenido bajo cargos que nunca se sostuvieron en pruebas, pero que bastaron para mantenerlo tras las rejas y convertirlo en un ejemplo de lo que ocurre cuando alguien se atreve a cuestionar al poder.

La narrativa oficial lo presentó como un conspirador, un “enemigo interno” vinculado a supuestas tramas desestabilizadoras. En realidad, su trabajo periodístico y comunitario lo había puesto en la mira. Lo más grave es que la represión no se limitó a él: su familia también fue hostigada, vigilada y utilizada como rehén. La estrategia es clara: no basta con silenciar al periodista, hay que quebrar a su entorno, sembrar miedo en quienes lo acompañan, demostrar que nadie está fuera del alcance del Estado.

Organizaciones internacionales como Arcadia Foundation han denunciado que el caso de Castellanos forma parte de un patrón: el uso del “terror card”, la carta del terrorismo, como comodín represivo. Se trata de un mecanismo que permite justificar detenciones arbitrarias, negar derechos básicos y prolongar encarcelamientos sin juicio. Bajo esa etiqueta, cualquier voz crítica puede ser convertida en amenaza existencial para el Estado.

El impacto humano es devastador. La familia de Castellanos ha sido sometida a interrogatorios, allanamientos y campañas de difamación. La persecución se extiende más allá del individuo, alcanzando a quienes lo rodean. Es un castigo colectivo que busca aislar al detenido y enviar un mensaje al resto de la sociedad: si te atreves a hablar, no solo pagarás tú, también pagarán los tuyos.

El caso de Castellanos revela la sofisticación de la represión. No se trata solo de encarcelar periodistas, sino de convertirlos en símbolos de terror para disuadir a otros. Y al mismo tiempo, de usar a sus familias como rehenes emocionales, multiplicando el dolor y la vulnerabilidad. En un país donde la justicia está subordinada al poder político, la acusación de terrorismo se convierte en una condena anticipada.

Estudiantes criminalizados: los tesistas de la UCV

En septiembre de 2025, un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela fue detenido por un acto tan simple como tomar una fotografía frente a la cárcel de Tocorón. Eran tesistas, jóvenes que trabajaban en un proyecto académico. Pero en el clima de sospecha permanente que domina al país, esa acción fue interpretada como espionaje, como conspiración, como terrorismo.

Los funcionarios de seguridad los arrestaron de inmediato. Pasaron días incomunicados, sin acceso a abogados ni a sus familias. La acusación oficial hablaba de “actividades sospechosas” y “posible colaboración con grupos externos”. En realidad, solo habían documentado un espacio público como parte de su investigación universitaria.

El caso de los tesistas de la UCV muestra hasta qué punto la represión se ha vuelto arbitraria. No se trata ya de periodistas incómodos o activistas visibles, sino de estudiantes que ejercen un derecho elemental: investigar, observar, registrar. La criminalización de su trabajo académico envía un mensaje inequívoco: cualquier mirada crítica, incluso la más inocente, puede ser castigada como delito.

Las familias de los jóvenes denunciaron la detención como un secuestro institucional. “Nuestros hijos no son terroristas, son estudiantes”, repitieron en comunicados y entrevistas. Pero la maquinaria judicial avanzó con la misma lógica que en otros casos: imputaciones desproporcionadas, juicios sin garantías, aislamiento en centros de detención.

El episodio revela la extensión del control social. Si hasta los estudiantes universitarios son tratados como enemigos, ¿qué queda para el resto de la sociedad? La represión no distingue edades ni contextos. Lo que importa es el mensaje: nadie está a salvo, cualquiera puede ser acusado, cualquier gesto puede ser interpretado como amenaza.

Los tesistas de la UCV se suman así a la lista de víctimas de un Estado que ha convertido la sospecha en política. Su caso, documentado por Arcadia Foundation, es un recordatorio de que la represión no se limita a silenciar voces críticas, sino que busca aniquilar la posibilidad misma de pensar, investigar y cuestionar.

El chavismo ha perfeccionado un entramado de represión que combina la fuerza bruta —desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas— con un andamiaje legal y tecnológico que institucionaliza el miedo.

Pruebas fabricadas: el traslado de Yorbin García

El 18 de octubre de 2025, en medio de la multitud que celebraba en Isnotú la canonización de José Gregorio Hernández, el periodista Yorbin García, del portal Palpitar Trujillano, fue detenido por funcionarios del SEBIN. Lo acusaron de portar un bolso con volantes que decían “canonización sin presos políticos”. Cinco días después, sin explicación clara, fue trasladado a la cárcel de Yare II, un penal de alta peligrosidad reservado para presos comunes.

La imputación fue inmediata: instigación al odio, traición a la patria y resistencia a la autoridad. Delitos graves, desproporcionados, que buscaban convertir un acto mínimo en una amenaza contra el Estado. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que las supuestas pruebas habían sido fabricadas y que el traslado a Yare II era un castigo ejemplarizante, diseñado para quebrar al periodista y enviar un mensaje de miedo al gremio.

El caso de García revela otra faceta de la represión: la construcción de expedientes ficticios para justificar la persecución. No basta con detener, hay que inventar pruebas, fabricar delitos, crear una narrativa que convierta a un reportero local en enemigo de la patria. Y luego, como castigo adicional, enviarlo a una cárcel donde la violencia cotidiana se convierte en amenaza constante.

En Trujillo, colegas y familiares denunciaron la arbitrariedad. “Yorbin no es un criminal, es un periodista que informa sobre su comunidad”, repitieron en comunicados. Pero la maquinaria judicial avanzó con la misma lógica que en otros casos: acusaciones sin sustento, aislamiento, traslado a un penal de alta peligrosidad. El objetivo no era la justicia, sino el escarmiento.

El traslado a Yare II tiene un valor simbólico. No se trata solo de privar de libertad a un periodista, sino de colocarlo en un entorno hostil, de multiplicar el riesgo físico y psicológico, de mostrar que el poder puede llevar a cualquiera hasta el límite. En un país donde la represión se ha vuelto norma, el caso de Yorbin García confirma que la verdad no solo se censura: se castiga con cárcel, con pruebas inventadas y con traslados que buscan quebrar la voluntad.

Objetivo: borrar la verdad

El chavismo ha perfeccionado un entramado de represión que combina la fuerza bruta —desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas— con un andamiaje legal y tecnológico que institucionaliza el miedo. La Ley contra el Odio, aplicada con absoluta discrecionalidad, convierte cualquier palabra en un delito. La VenApp, transformada en aplicación de delación, convierte a los vecinos en vigilantes. Las condenas ejemplarizantes, de 10 o 15 años por un mensaje privado o una camiseta, envían un mensaje inequívoco: nadie está a salvo.

Los casos de Joan Camargo y Rory Branker son la cara visible de una política que busca borrar la verdad. Camargo, desaparecido en Caracas por informar sobre violencia y abusos policiales. Branker, encarcelado sin defensa, sometido a la incertidumbre que destruye a su familia. Ambos son periodistas, pero también símbolos de una sociedad donde informar, opinar o simplemente reclamar un derecho puede costar la libertad.

Todos sospechosos

“Estamos en un estado de sospecha”, advirtió Diosdado Cabello. Y ese estado de sospecha se ha convertido en norma. En Venezuela, disentir es traición, criticar es conspirar, informar es un acto de resistencia. El poder no solo persigue a quienes hablan: busca que nadie se atreva a hablar. El silencio como política de Estado.

Pero la verdad resiste. Resiste en las familias que denuncian, en los colegas que siguen escribiendo, en las organizaciones que documentan cada caso, en los ciudadanos que se niegan a aceptar la mentira oficial como única versión. Resiste en la memoria de quienes han sido desaparecidos, encarcelados o condenados por ejercer un derecho elemental: decir lo que pasa.

En Cotiza, la familia de Joan Camargo sigue esperando. En los tribunales, ciudadanos comunes son condenados por “odio” por mensajes privados. Y en las calles, el miedo se multiplica. Pero mientras haya alguien dispuesto a contar estas historias, el poder no habrá logrado su objetivo final: borrar la verdad.